| 1大力権兵衛 | |

| むかーしあったと。 神谷に権兵衛といってどえらい力持ちがあったと。権兵衛は力が強いだけでねえ。 そばの大食いでも評判だったと。何しろ二升のそば粉で作ったそばをいっぺんに平らげる、 まあ十人分はかるいもんだったとさ。 ところがちょうど同じ頃、薮原の宿にもそば食いでは負けねえっていばっている坊さんがあったんだと。 あるとき、この二人がそば屋で顔を合わせてな、早速そばの食いっくらべをしようってことになったそうだ。 そうしたところがはあ、二人ともえれえ大食いだもんで、何十杯食ったところでなかなか勝負はつかねえ。 とうとう引き分けということになってな、二人は腹抱えてねっころがったとさ。 ところがそんときだ。坊さん急に腹かかえて苦しみ出してな、どたんばたんのた打ち回ったあげく、 とうとう死んじまったそうだ。権兵衛はおったまげた。 [なんて申し訳ねえことしてしまったずら、おれのために坊さんひとり殺してしまった] 権兵衛は泣く泣く坊さんの弔いをすませたもんの、どうにも気持ちがおさまらねえ。 そのうち、罪ほろぼしに何か村のためにすることはねえもんかといろいろ考え始めてな、 こんなことを思いついたそうな。 木曽の山ん中は田んぼが少なくって米がとれねえ、だから山ん中に道を開いて 伊那と行き来できるようにすればどうかってえことなんだ。 こうして権兵衛の仕事が始まった。毎日山で木を倒し岩を掘り出し、土をならした。 それを何ヶ月もつづけてやっとのことで権兵衛は木曽から伊那に通じる道をつくったと。 そうして自分で牛を引きながら木曽の木を伊那へ運んだり、また伊那からは米を運んだりして 村のためにつくしたということだ。 このとき権兵衛が切り開いた道は[権兵衛街道]といってな、 その途中の峠もまた[権兵衛峠]と呼ばれるようになって、今もちゃーんと残っているんだとさ。 (信濃の昔話より) |

|

| 2権兵衛街道 | |

| 権兵衛街道は、木曽谷と伊那谷を結ぶ街道で、日義の神谷から姥神峠さらに鍋掛峠を越え、ようやく伊那へとくだる峠道だ。 この道は、木曽義仲の頃から木曽と伊那を結ぶ重要な道としてあり、戦国時代、武田軍が木曽へ侵入した時も、この峠道が使われたのではないかといわれている。 江戸時代になると、米の乏しい木曽谷にとって、伊那との交易は急をようするところとなった。 しかし、旧来の細い急な峠道では、人の背に頼るほかなく、さもなければ鳥居峠の難所を越え、塩尻に出て伊那へ行くという回り道しかない。 そこで、この不便を解消するため、この峠道を開削して牛馬の通れる道にすることが考えられ、そこに登場してきたのが、大力といわれた神谷の人、古畑権兵衛である。 権兵衛の大力を伝える逸話はことかかない。 十二人分の力持ちで、牛一頭分の木は自分で背負ってきた。 そば好きで、一度に二升(三,六リットル)くらいのそばは平気で食べた。 峠の狭い道で、牛と牛とが鉢合わせ、どちらもよけられないその時、権兵衛は自分の牛の四足持ってかつぎ上げ、相手の牛の横を通った。 柱へクルミを上から十個押し込んだ 小山のような大岩を、道の外に運び出した。 大食いした後、戸板を持ち出し、木曽川の水を川上へ押し上げた。 米俵を二表しばって秤にのせ、秤ごと片手で持ち上げ、もう片方の手で秤の分銅の目盛を合わせてみせた。 そこで、権兵衛一世一代の大仕事、木曽谷から伊那への街道拡幅工事が始められたのは元禄七年(1694)のことだった。 その頃、権兵衛は牛行司(牛方の親方)をしていたので、多くの人を集め、二年後には、宮ノ越から伊那坂下に達する二十四キロメートルの道の完成をみた。 それからは、伊那と木曽谷との交流はいっそう盛んになり、木曽からは漆器、木櫛、曲げ物細工が、伊那からは念願の米のほか干し柿、紙細工が運ばれた。 乁木曽へ木曽へとつけ出す米は、 伊那や高遠の余り米 余り米とはそりゃ情けない 伊那や高遠の涙米 伊那節に歌われたのはこの頃で、神谷の人達は男はもちろん、女も牛方をつとめたという。 また、伊那からの御嶽信者はひきもきらず、鈴を鳴らしにぎやかに峠を越えたといわれている。 以来この街道は「権兵衛街道」とよばれ、鍋掛峠も「権兵衛峠」といわれるようになった。 権兵衛峠を伊那の方に下っていく途中に、「権兵衛の鍬入岩」という大岩があるが、権兵衛が工事の時打ちおろした鍬の跡だとか、権兵衛の偉業と共に工事の険しさを伝えている。 また、姥神峠には権兵衛をたたえる顕彰碑が建てられている。 (木曽郡木曽町日義) |

|

| 3権兵衛さんの力石 | |

| 日義村権兵衛峠、ここは権兵衛茶屋があることで知られている。この権兵衛峠は元禄年間、日義村神谷に住んでいた権兵衛さんが、たったひとりで山をきり開いてつくったそうです。 ある時、権兵衛さんが牛に荷を積んで、細道を歩いていた時、どこかのお殿様の行列に出会った。すると権兵衛さんは足を持って牛をかつぎ上げてしまった。そしてこのお殿様の行列は無事に通ることができたということです。 この権兵衛さんの残したものに、現在の木曽福島町の新町の山に権兵衛の力石という大石があるそうです。 |

|

| 4興禅寺のおいなりさま | |

| きつねの坊さま | |

| むかしむかしキツネが坊さんに化けて、福島町の興禅寺へ来て、『どうぞ私を使ってください』と頼み込みました。あまりに頼むので、裏方を手伝ってもらうことにしました。キツネの坊さんはすぐ寺に慣れ、よく働いてくれましたので、和尚さまはすっかり気に入り、また檀家の人たちからも親しまれていました。 ある日和尚さまのお使いで飛騨の寺へ行くことになりました。 隣村の入口にある一軒の農家では、一人の男が鉄砲の手入れをしていました。鉄砲がきれいになり、のぞいて確かめてみるとキツネが通って行くではありませんか。おや、と思って鉄砲をはずすと、坊さんが歩いています。また鉄砲をのぞいてみるとキツネに見え、はずしてみると坊さんに見えました。『これはきっと、キツネが坊さんに化けて行くところだ』と思い、狙いを定めて鉄砲を撃つと見事に命中して、キツネはその場に倒れてしまいました。近寄ってみるとそれはキツネではなく坊さんが死んでいました。 坊さんの肩には興禅寺の名がしるされた漆塗りの書状箱がかかっています。一日後に坊さんの姿はキツネに変わりました。村人たちは急いでキツネの死骸を興禅寺へ運び、和尚さまにお詫びをして埋めてもらいました。境内にある蛻庵(ぜいあん)稲荷がそれだといわれています。(木曽町) |

|

| 5-1興禅寺の狐1 | |

| 興禅寺にお小僧さんに化けた狐がいました。和尚様はお小僧さんが狐だということを知っていましたが他のお小僧さんたちと同じように一生懸命働くので黙っていました。 ある日和尚様はお小僧を呼んで「開田の日和田という所までお使いに行ってきておくれ」と言い手紙を書いてお小僧さんに渡しました。お小僧さんは遅くならないうちにと早速寺を出ました。途中漁師が鉄砲の手入れをしていますと目の前を狐がすたすたと歩いて行くではありませんか。鉄砲をおろしてみると狐はどこにもいなくて歩いているのはお小僧さんです。猟師はわからなくなり思うままに鉄砲を撃ちました。倒れたのはお小僧さんで狐の姿になりません。さあ大変なにしろ生きている人間を撃ってしまったのですから。猟師はどこの寺の者だろうとお小僧さんを見ると懐に手紙が入っていました。興禅寺の和尚様からのものです。早速猟師は興禅寺に知らせて和尚様に来てもらいました。 和尚様がお小僧さんに声をかけますとお小僧さんは元の狐の姿になり死んでしまいました。和尚様は狐の死骸を持って帰りお稲荷様として義仲の墓の隣に祀ってやりました。 |

|

| 5-2興禅寺の狐2 |

|

| 昔、一匹の白狐が蛻庵という坊さんに化けて、興禅寺へやってきた。 和尚さんは、すぐ狐と見破ったが、わけありそうな狐を、そのまま使ってやることにした。蛻庵は、かげひなたなくよく働き、和尚さんにすっかり気に入られてしまった。 ある日、飛騨の高山にある安国寺に用事ができたので、和尚さんは自分の代わりに蛻庵を使いに出すことにした。 蛻庵は、ありがたく承り、地蔵峠、西野峠、長峯峠を越え、飛騨の日和田村に着いた。 そこで猟師の家に泊めてもらうことにした。先を急いできた蛻庵である。それに、大事なお役目を抱えた心の疲れで、夕食のあと蛻庵は、囲炉裏のはたでついうとうとっとしてしまった。 猟師もまた、囲炉裏のはたで鉄砲を磨いているところだったが、ふとのぞいた銃口の先に見たものは、坊さんではない、坊さんの衣を着た狐だった。 「この狐、よくもおらをだましおって」 猟師は、ねらいをさだめ「パン」と撃った。 蛻庵は、突然のことに悲鳴も上げず、みるみる一匹の白狐にかわった。 猟師は、なんなく大狐をしとめたわいと、狐に近寄りひきおこして見ると、首になにやらかけている。包の油紙を開き中を見ると、それは飛騨の安国寺宛、木曽は興禅寺桂岳和尚からの手紙だった。 こんなことがあってから、日和田村に疫病が流行り出した。次から次へと村の人が死んでいく。 そのうち、これは狐を撃ち殺した祟りではないかと噂がたった。 そこで、村の人達は相談のうえ、興禅寺に出かけ、何もかも和尚さんに話し、狐の供養をしてもらうことにした。 和尚さんは蛻庵の霊をねんごろに弔い、境内に稲荷神社を建て祀った。 それから、日和田村の疫病はおさまり、この時から、日和田村の人達は興禅寺の檀家になったという。 |

|

| 6狐檀家 | |

|

むかあしのことだ。 飛騨の松倉城に秀綱ちゅう殿さんがおったそうな。 殿さんは白狐を一匹城ん中で飼っとったという。 奥方も狐をかわいがっとったが何ちゅっても若様は小さいもんで狐にまたがったり、くるったり(今でいうプロレスのまね)して遊んどった。 だけど世の中の騒がしい時で戦が方々であり、松倉城も、金森長近っちゅう大将に攻めたてられて落ちちまった。 殿さんは討ち死にするし、若様も奥方もちりぢりになってしまった。 白狐ももうこれまでと思って燃え落ちてくる火をかいくぐって城を逃げ出した。 高い山をいくつも越え、あてもなくさまよううち、狐はとうとう信濃路まで来てしまった。 その頃はもう冬のまっ最中、冷たい風が吹き荒れて一面真っ白な雪野原だ。 狐はおなかがすいてしまって、もう死んでしまいそうだったと。 そこで仕方なく茶坊主に化けて、諏訪の千野という学者の家に住み込んだという。 千野家では思いがけず、気のきく茶坊主を雇ったと大喜びで 「 蛻庵よ、蛻庵よ」 と、呼び重宝がっとった。 ところがすっかり安心した白狐は、つい昼寝をして大事な尻尾を出しちまった。 「もうし、だんなさまあ。蛻庵が、ほうきのような尻尾を出して、寝ておりまする。」 家の人が主人に言っていくと、 「しっ、声が高い。蛻庵に知れたらなんとする。わかっとる、わかっとる。蛻庵は白狐じゃ。だが狐でありながら、我が家のために一心に尽しているではないか。そのまま、そのまま」 と、家人をたしなめたもんだ。 ところが蛻庵は狐だもの、この時は目を覚まし、じっと主人の話をきいとった。 (狐と知りながら、こんなにもかわいがってくださる。長く長くこの家で働きたい。だけど正体を見破られた今、恥ずかしくてどうしてこのままいられよう) 蛻庵は涙ながらに書き置きを一通書くと、そうっと千野家を抜け出してしまった。 白狐にはまたあてのない旅が始まった。 |

|

|

そして流れ流れて木曽の興禅寺に辿り着いた。 狐は今度は若い坊さんに化け 「蛻庵と申します。どうぞ私を使ってください。」 と、頼んだ。 住職の桂岳和尚は、大変に偉い人で蛻庵をすぐ狐と見破った。 しかも正直で利口な狐であることを。 そこでなにくわぬ顔で、 「ふうむ、見どころのある坊主じゃ、修行中でおありかな。では納所坊主(台所を手伝う坊さん)にでもなってもらおうか」 と、寺に住み込めることになった。 |

|

| もとより、利口な狐のこと、よく気がつくし、一生懸命に働くもんで、お寺では、 「蛻庵よ、蛻庵よ」 と、大事にされとった。 檀家の人たちにも、親切に尽すもんで、 「蛻庵さま、蛻庵さま」 と、したわれておったという。 ある冬の日のこと、興禅寺では下呂の安国寺に急用ができた。 その使いの役目に蛻庵が選ばれた。 「のう、蛻庵、大切な使いじゃ。途中くれぐれも気をつけて行って来ておくれ」 「はい、和尚さま。きっと大切な役目やり遂げます。」 蛻庵はかいがいしく旅支度を整え、大切な手紙はしっかりと油紙にくるんで、懐に縫い付けた。 次の朝、蛻庵は暗いうちに興禅寺を出た。 地蔵峠は朝のうちに越え、西野峠を越え、長峰峠を越え、飛騨の日和田に着いた頃は、短い冬の日が暮れかかっとった。 蛻庵は、とある農家を訪ね、とめてもらうことにした。 ところが山ん中のこと、冬は猟師をして暮らしをたてている農家が多い。 この家の主人もまた猟師だった。 夕飯も終え、囲炉裏火に手をかざしながら蛻庵は、見聞きした国々の話をしとった。 「お坊さま、お疲れになったら、先に休んでくんなんしょ」 そういわれると、蛻庵は旅の疲れが出て、囲炉裏ばたに横になった。 主人は鉄砲を持ちだし、手入れを始めた。 ほだをくべ、囲炉裏の明りで順々に手入れをし、磨き上がった銃をかまえ、確かめているうち、主人はあっと驚いた。 |

|

|

今の今まで、旅の坊さんとおもっとったのに、なにげなくのぞいた銃口には、衣をまとった一匹の白狐が見えるではないか。 (うーむ、さてはキツネが騙しに来たか、昔から銃口でのぞくと化けものの本性が見えるといわれていたが本当だ。 この古狐め、うまく化けたと思っても、わしの目はごまかせんぞ。) 主人は再び鉄砲を磨くと見せかけ、そうっと弾を込めた。 蛻庵はと見ると、昼間の疲れであろう、うっつら、うっつら眠っとる。 (今だ) 主人が銃をかまえ、再び銃口からのぞくと間違いなく衣を着た狐だ。 「ダーン」 蛻庵は悲鳴をあげ、あおのけざまに倒れると、みるみる狐に姿を変え、そのまま息が絶えちまった。 |

|

| 主人がしてやったりと死骸をあらためてみると、懐から血染めの手紙が出て来た。 表書きを見ると、下呂の安国寺の住職あて、木曽の興禅寺の桂岳和尚よりではないか。 「これはえらい事をしちまった。これには何か深いわけがあるに違いない」 主人は我が手にかけて殺しちまった狐をあらためて見直した。 よくよく見れば、銀色に光るふさふさした毛の見事さ、狐とはいえ気品の高い白狐ではないか。 主人は急いで、狐の死骸を興禅寺へ運び、和尚さまに、わけを話しねんごろに弔ってもらった。 しかしそれから日和田村に、恐ろしい病がはやり出し、白狐をうった猟師の家が真っ先に死に絶えてしまった。 「こりゃあきっと、いつかの白狐のたたりにちげえねえ」 村人は興禅寺に駆けつけ、事の次第を話し、蛻庵の供養をねんごろにしてもらった。 するとはやり病はみるみる衰え、村は助かったちゅう。 そしてこの時以来、日和田村は興禅寺の檀家になっているという。(木曽町 福島) |

|

| 7木遣をうたう狐 | |

|

福島の町は美しい。 周りを山に囲まれ四季おりおりの変化が見事だ。 町の真ん中を南に向かって走りぬけるのが木曽川だ。 その川岸から大木のしげる城山の中腹までぎっしりと家が並ぶ。 |

|

|

昔この城山に「おまっしゃま」と呼ばれるキツネが住んでおった。 その狐は木遣唄がうまかった。 月の良い晩など狐のうたう木遣唄がよく聞こえたものだ。 しかしその歌声は『遠くに聞こえる時は何事も起こらないが、近くで聞こえる時は町に災いが起こる』と言われておった。 木遣のすきなひとは城山へ登っては「おまっしゃま、ひとつ木遣を聞かせておくれんかなし」と頼んだ。 するとその夜はきっと木遣が聞こえたものだ。 |

|

|

{べんけいが、べんけいもったるなぎなたは 丈も四尺刃も四尺 あわせて八尺の長刀で 五条の橋の真ん中で 牛若とやらに切りかけた エンヤラヨイトショウ ヒケヒケヤレヤレ エーヨイトショウ} 歌声は木曽川のせせらぎにのって、静かに町中へ流れた。 「ああ、よい木遣だった。静かに遠くで聞こえたから、今夜も何事もないずら」 町の人びとは安心して眠りについてはおった。 ところがある春の宵のことだった。 山村の代官様は夜道を散歩した。するとすぐ近くで狐の木遣が聞こえる。 {エー台持ちはヨイトショウ エー重たいねーヨイトショウ エー力をなーヨイトショウ エー手ごわくも―ヨイトショウ エーこじたてて―ヨイトショウ エー頼むぞよ―ヨイトショウ} と、とても近い。 もう耳のそばでうたっているようだ。 代官様はあわてて帰ると、家来に命じ、町中を見回るようにさせた。 しかしその夜は何事もなかった。 次の日の昼頃になって代官屋敷は大騒ぎになった。 「大変じゃ、ゆんべ千両箱が盗まれましたぞ」 とのお蔵番の知らせである。 代官様はすぐ家来に山狩りを命じた。 「こんなに時がたってから山狩りなんぞしたって。今頃盗人がうろうろしとるわけがない」 家来たちはぶつぶつ言いながらも、仕方なく山狩りを始めた。 |

|

|

ところがどうだ。 城山の頂近くの、古い檜の大木を千両箱をかついで汗だくになりながら、ぐるぐる回っている男がいるではないか。 家来たちは難なく、その男を捕まえ、代官屋敷へ引きたてて来た。 |

|

| そして男を調べてみると 「どうもおかしなことで、実は二晩この床下ですきをうかがっておりました。 すると昨晩、家来の衆が全部町へ見回りに出かけましたので、そのすきに千両箱を盗み出しました。 しかし逃げても逃げても城山の外へ出られません。 はい、ここがおかしなことで、狐に化かされたんでございましょう。 気のついたときは、一本の木をぐるぐる回っておりましたんで」 この話を聞くと、代官様も家来も 「おっしゃまが、屋敷を守ってくれたんだ」 と喜び合い、お稲荷様へお参りをし、油揚げを沢山お供えしたもんだ。 それから何十年と平和な時が流れ、夏の夜など狐のうたう木遣がよく聞かれたものだった。 そんな五月のある日、頂上近くの古い檜の大木の元で遊んでいたおっしゃまは、彦七という大工にうたれて死んでしまった。 そして次の年の五月に福島は大火事に見まわれ、大工彦七の家も焼けてしまった。 あとでよく調べてみると、それは一年前狐の死んだ命日であったという。 その大火事の中でも代官屋敷と、城山はお稲荷様に守られてか無事であった。 しかし狐のうたう木遣は二度と聞くことができなくなってしまったという。(木曽町 福島) |

|

| 8おまっしゃ狐 | |

| 昔、福島の城山に、「おまっしゃ狐」とよばれる狐が棲んでいた。 この狐、お稲荷様のお使いで、何か事があると「木やり」といって、材木を引き出すときの歌をうたうというのだが、なにしろ木曽の八割が山ときては、木曽谷のどこでも歌われていたものらしい。 今日の材木は神材木 人足大事に後へ三尺 おんぽいさいて来い もう五尺さいて来い 人足手足を大事にたのむぞ エーヨイトショウ エーヨイトショウ エー重いねヨイトショ みなさまがヨイトショ エー力をなヨイトショ エーそろえてねヨイトショ エーたのむぞよヨイトショ ところが、この狐の木やり歌、遠くからだんだん大きく聞こえてくるときは「引き出す」といって良いことがあるが、逆にだんだん小さく聞こえるときは「引きこむ」といって必ず悪い事が起きるといわれた。 べんけいが べんけいもったる長刀は 丈も四尺 刃も四尺 合わせて八尺の長刀で 五条の橋のまん中で 牛若やらぬと切りかけた エンヤラヨイトショ ヒケヒケヤレヤレ エーヨイトショ エーヨイトショ 福島の人たちは、狐の木やりが大きく聞こえると安心し、小さく聞こえてくるときは心をひきしめ暮らしたそうだ |

|

| 9-1宗助幸助 | |

|

昔、飛騨の国の一の宮水無(みなし)神社の近くで戦乱がおこり、神社もまたその戦火の中に巻き込まれようとしていました。 ちょうどその時、この地へ木曽から杣(そま)(木を切る)仕事に来ていた宗助と幸助の二人の者が相談して神主の許可も得て、故郷木曽の地へ神社を分けてもらうことになりました。信仰心の厚い二人はさっそく同士を集め、一行はこっそりと木曽へ向かって出発しました。 ちょうど木曽と飛騨の国境の長峰峠までさしかかったとき、追手がやってきました。『返せ』[いや返さぬ][逃げろ][逃がすな]と、峠の頂でみこしのうばいあいが始まりました。もみあい、へしあいしているうちに、みこしが肩からはずれて地上へ落ちてしまいました。こうなっては、みこしが壊れても仕方がない。ころがして逃げようと、『それ宗助』[幸助][宗助][幸助]と掛け声をかけ合って峠を木曽側へ向ってころがし落して逃げました。追っ手もとうとうあきらめて、引き上げて行ってしまいました。 こうして無事故郷伊谷(いや)の郷(木曽町福島伊谷)へ社殿を建てて、お祀りすることができました。 |

|

| 毎年新しくみこしを作って、祭の日にめちゃくちゃに壊してしまうという、珍しい水無神社の夏祭り、みこしまくりのいわれは、この時のことを偲んで、[宗助][幸助]と掛け声勇ましく、まくることになったのだと伝えられています。(木曽町)(もとの岩郷村) |  |

| 9-2こわされたみこし | |

|

昔はやたらと戦があったもんだ。ここ飛騨の国の一の宮水無神社の近くでも戦が起こり、近くの家家には火が放たれ水無神社は今にも燃えそうであった。この時ちょうど木曽から宗助、幸助という若者が仲間と一緒に木切りの仕事に来ていた。 「ああもったいない。このまんまじゃあ、お宮が燃えてしまう。早くどこかへお移ししなきゃあ。いっそ木曽の地へお移ししたいもんだ」 「そうだ、恐れ多いが、木曽までお移しすれば、飛騨の侍たちも、他領の木曽までは踏み込んで来れまいで、そりゃあいい考えだ。」と、話し合った。もはや一刻を争う時だ。 二人は急いで神主の所へ走り、訳を話すと 「それはありがたい。このままではきっと水無神社も焼けてしまいます。是非そうしてくだされ」と賛成してくれた。 二人は大急ぎで仲間を集めみこしを担いで出発した。 一行は人目を避け、細い山道をかけのぼり、茂みをくぐりぬけ谷川を渡った。 もう一息で信濃の国、長峰峠という時 「そのみこし返せ」 [逃がすな] と、はたして追手が迫って来た。 他領へ逃がしては事が面倒だと追っ手も必死だ。 たちまち峠でみこしのうばいあいが始まった。 「返せ」 [いや返さぬ] と、激しく奪い合ううち、大切なみこしは肩からはずれてどうとばかり地面に落ちてしまった。 こうなればもうみこしが壊れても仕方ない。 [宗助、そっちを持て] [幸助、こっちへころがせ] 二人は中心になって声をかけ合いながら、みこしをころがしとうとう木曽側の谷へところがし落した。 みこしは地響きをたて壊れきずつきながらも漸くにして信濃の国へ入った。 はげしく追ってきた追っ手も、これを見てとうとうあきらめ引き上げてしまった。 こうしてみこしはめちゃめちゃに壊れながらも伊谷の里まで運ばれたという。 |

|

|

こうしたことがあったので祭りとなると [宗助!幸助!]の掛け声もろとも百貫目(約三七〇キログラム)もあるみこしをころがしまわるのだという。 これを「みこしまくり」と言ってたて二間約四メートルの太い二本の担ぎ棒が掛け声とともに突っ立てられ地響きをたてて道の上に倒されていく。 音は夜の山々にこだまし祭りは最高潮となる。 みこしは次第に壊され最後はめちゃめちゃにされ神社に納められるのだ。(木曽町福島(元岩郷村)) |

|

| 乱暴なお祭り 9-3木曽のみこしまくり |

|

| 木曽の福島町で毎年七月二十二日二十三日に行われるみこしまくりは奇祭の一つに数えられるもの。 毎年祭りの都度新しく作るみこしをばらばらに壊れるまで放り出し、ころがすというのがこのお祭りである。これは福島町の水無神社の例祭である。新しく作ったみこしを枠持ちと呼ぶ三十人程の担ぎ手と、俗に宗助、幸助という指揮者二人が前後につく。二十二日午後みこしを中心にした百人近い行列が出る。この日はいわゆるみこしまくりは行われず、いわば前奏曲。 二十三日の午後から街を練り歩き、そして木曽の祝い唄を歌い、要所要所で宗助幸助の掛け声によりみこしをまくる。まくるとはころがすという意味だが、激しく揺さぶり、転がし投げ落とす。横に転がす横まくり、縦にしたみこしを仰向けに転がす縦まくりなどを繰り返す。生木のみこしは重さがおよそ百貫、(370キロほど)もある。だからまくられる時地響きをたてる。転がすみこしに人がのぼったりするのだから、危険極まりないことだが、若い人たちは争ってみこしにとりつく。みこしまくりはこうして夜半まで続き、バラバラとなりかつぎ棒のみとなってからこれを神社に奉納して終わる。木材の豊かな木曽の街、森林王国らしい夏の祭りである。 |

|

| 9-4みこしまくり | |

| 福島の伊谷にある水無(すいむ)神社の御祭神は、飛騨は一の宮(岐阜県大野郡宮村)の水無水(みなし)神社からお迎えしたものだといわれている。 古くは木曽氏、山村氏の守護神として、くだっては福島町の総鎮守として崇敬をあつめ七月二十三日夜の「みこしまくり」の神事は、木曽谷の奇祭ともいわれている。なぜ、飛騨の神社から分霊されたかについては、木曽方は神仏を盗んで御利益を得る風習から、「飛騨から盗んできた」と言い、飛騨方は「木曽に連れ去られた」という。このことは「みこしまくり」によく伝えられているところだ。 昔飛騨の水無神社近くに戦乱が起こり、神社も戦火に焼かれようとしていた。 その時、木曽から出稼ぎに来ていた、信心深い宗助と幸助の兄弟は、神社が焼け落ちることを惜しみ、秘かに神社の御分身を神輿に移し、木曽谷へ運び込もうとした。が、国境の峠で追手につかまり、そこで神輿の奪い合いとなった。二人は「宗助」「幸助」と名前を呼びあい頑張ったが、多勢に無勢、神輿を肩から落としてしまった。こうなってはもう、転がして逃げるしかない。二人はなおも「宗助」「幸助」と励まし合い、峠の木曽側へ神輿を転がし落し、ようやく逃げ帰ることができた。 転がすことを、木曽では[まくる]という。「みこしまくり」も、宗助、幸助が転がしてきた神輿にちなんだもので、毎年新しく作っては「ソースケ」「コースケ」と横に縦に転がされる。神輿はかつぎ手の肩から投げ出されるとき、 おみこしゃ、わが身を横にうちかけて しんとろとろ通せ と、かつぎ手が節を長くして歌う神唄をうたい終わるや否や、「ソースケ」「コースケ」の掛け声もろとも、どすんどすん地響きをたて地面に落とされ、そしてまた「ソースケ」「コースケ」の勇壮な掛け声もろともかつぎ上げられる。 この繰り返しで、町内を回りきる頃は、いかな木曽匠の神輿とはいえ、ばらばらになり、最後は二本のかつぎ棒だけになってしまう。 壊れるほど神輿はお喜びになるとかで、深夜におよぶ豪壮な神事は、興奮と熱気をよんで果てしない。また「みこしまくり」の随所でうたわれる祝い歌 高い山から谷底みればノイソレ 瓜や茄子の花盛りノウ、アレハヨイヨイヨイ 俗に「高い山」とよばれているこの祝い歌が、いっせいに節長く歌われるとき、歌の静とみこしまくりの動が妙に合わさり、木曽谷の深い豊かさを感じることができる。 |

|

| 武者の風流踊り 10木曽節 |

|

| 単調な中に哀調を帯びた民謡木曽節は 信州の民謡中でその第一に挙げられるものであろう。 木曽義仲が幼い頃この地にかくまわれ、長じてここで旗挙をしたが、木曽節の発生は木曽氏に関係があるようだ。 義仲十世の子孫にあたる木曽信道が、福島の小丸山城を築き、興禅寺を復興して義仲の菩提寺とした。義仲全盛時代、京に攻めのぼる時、越中倶利伽羅峠で、数百頭の牛の角に松明を灯して平家軍の中に追いやり大勝を博したことは有名だ。それを記念し、毎年七月十四日十五日の両夜、福島の東方に聳えている関山に登り、”大”の火文字を描き、旗をあげ、太鼓を打ち、ホラ貝を吹き鳴らし喊声をあげて山を駆け下りて義仲の墓に詣でた。そして興禅寺の庭で、「風流人の踊りをなしたり」という。その踊りが現在の木曽節の起こりであろうとされている。この踊りは、重い鎧兜を身に着けて踊ったため手足に全然しながなく、いわば体操型の踊りであることが特徴。全国数ある民謡の中で格式の高い踊りの一つである。 歌詞のはやしことばについては、作者がわかっていないから何とも言えないがいろいろの説がある。そのひとつ[ナカノリサン]は木曽川を下った仲乗りであると言い、また三宝荒神を鞍に置いて乗ったという馬の仲乗り説があり、鎌倉時代の末霊山木曽御嶽登山の木曽御嶽修験者の中乗り、中座を唄ったのだという説もある。「ナンチャラホイ」(ナンジャラホイは誤りで、濁らず南チャラホイと地元では唄う)は御経の「南無チャラホーエ」から来たとか、ただ単なる感嘆詞「何とまあ」であろうとか、これも様々な説がある。 今も夏の夜は、木曽の谷にこの唄がこだまし、踊りの輪が広がっていく。 |

|

| 11むじな | |

| 昔の福島関所は 「三大関所」の一つでありました。この関所は、夜になると真暗になって、大の男でもひとりで通るのは薄気味悪い所でした。 そこにはむじなが住んでいました。夜になって関所番が家に帰ろうとそこを通ると、目の前に橋が二つかかっているではありませんか。 どっちを通ろうかと考え、「これはむじなのいたずらだな」と思い、関所番は足元の石を二つ拾って、一つを右の橋に、もう一つを左の橋に投げました。一つの石はすうーと落ちて川の水のはねる音がし、もう一つの石は橋の上にのりました。関所番は石ののった方の橋を渡って帰りました。 |

|

| 12天狗のはなし | |

| 福島の話です。 ある雨の降る晩、子供が一人いなくなった。 近所の人々は至るところを捜したがどこにもいなかった。十時頃、今の東校へ上がっていく坂でその子は見つかったが、雨が降っているのにその子はちっともぬれていなかった。 これは天狗にさらわれたのだろうといわれる。 |

|

| 木曽で旗挙の旭将軍 13木曽義仲 |

|

| 戦国の世、木曽の山の中に育ち、短かったとはいえ天下に名を馳せた木曽義仲を生んだところ。とても天下人を育てる環境とは思えない山深い里。藤村の夜明け前の冒頭に言う[木曾は山の中である]その山の中なるが故に源氏一統追求の目を逃れて成人できたのだった。 この地で育ち、平家追討、源氏復興の旗挙をし、北陸路を一気に京に馳せのぼった義仲は勇ましい戦国の武将だった。だが、その行いが粗野だったとかで敬遠され、最後は余りにもはかないものだった。 義仲が、斉藤実盛の情けによって助けられて、中原兼遠の邸に身を預けられたのが二歳の時だった。その邸跡は腹の駅の近く。原野から200メートルほどの林昌寺は中原兼遠の菩提所、ひっそりとした静かな寺である。中原兼遠のもとで成人し、治承三年(1179年)二十六歳の時旗挙をしたのだがその場所が宮ノ越駅に近い旗揚げ八幡である。駅から藪原に向かって600メートル、線路の右にある。 ここで旗挙をした義仲の向うところ敵はなかった。あたりを席巻し、京に上り、遂には征夷大将軍となって、旭将軍の名をほしいままにした。だがそれも束の間、追われて近江の粟津で敗れ死んだのが三十一歳になったばかり。旗揚げから五年短い生涯だった。 宮ノ越駅から300メートルほどのところに、義仲の開基で、その菩提所になっている徳音寺があり、義仲、巴御前、母小枝御前の墓がある。この寺は、義仲十五歳の時、母小枝御前が亡くなったのでその供養のため、また源氏再興を祈願して建てたもの。徳音寺と呼ぶようになったのは義仲の死後その法号をとって菩提寺としたものだった。 義仲とともに歴史に残る巴御前は、中原兼遠の娘だった。宮ノ越駅から1キロほどの位置に巴が淵というところがある。淵の水が巴に巻いているところからその名があるが、巴御前湯あみのところとも、巴御前が身を投げたところともいう。巴御前とともに義仲の愛妾のひとりだったといわれる山吹御前の住んでいた山吹山がその近くにある。 山吹の花の多いところで、その下を中央線の鉄道がトンネルで通っている。 (木曽郡日義村)、 |

|

| 14巴(能、修羅物) | |

| 木曽の山家に住む僧が、都見物の途中、江州粟津の原で休んだところ、松陰にある小さな社に一人の女が詣でて、さめざめと涙を流していた。不思議に思って、わけを尋ねると、 「神に詣でて涙を流すのに、なんの不審がありましょう。『何事のおわしますかは知らねどもかたじけなさに涙こぼるる』という古歌もあるではありませんか」 と、思いがけぬゆかしい返事。 「さすがに都近い女性は、やさしいものよ」と驚く僧に、女は「あなたの在所は」と問う。 「私は木曽の山家の者です」 「さりとは不思議な御縁。この社にまつられています神は、粟津の原で討死なさった木曽義仲様でございます。一樹の蔭、他生の縁とおぼしめし、今日はこの松陰にお泊りになり、よもすがら読経して神の御心をおなぐさめください。」 僧は女の言葉どおり、神前に端座して経をよみ、同郷の英雄を弔った。やがて、入相の鐘の音が湖の上をわたるころ、女は「私は実は亡者です。名は里人にお聞きください」といって、草むらの中に消えていった。 「罪も因果の苦も仏法の功力で救われるものと聞く。義仲公よ、この御経の功徳によって成仏せられよ」と、僧は一心に読経した。 一陣の風が吹きすぎたと思うと、草むらからさきほどの女があらわれた。よろいをつけ、長刀を持っている。 「巴という女武者、君の討死のとき、お供を許されなかったうらみ、執念となって、いまだに迷っておりまする。義仲が信濃を出られたときは、五千余騎の御勢。トナミ山やクリカラ谷の合戦で、分捕功名のその数世にならぶものもありませんでしたが、御運のつきたもう時刻が来たのでしょうか。ここ粟津の原で草の露と帰依なさいました。」 「さて木曾殿の最期の御有様は」 「ころは正月、雪のむら消えに残る原を、馬を走らせておられた殿は、薄氷のはった深田にかけこみ、あぶみまで沈んで、進むことも引くこともできません。私がかけよって乗替馬にお乗せし、この松原までお供し、巴も御自害のお供にとお願いすると、そのとき殿の仰せには、『汝は女なり、しのぶ便りもあるべし。この守小袖を木曾へ届けよ』とのことにて、お供をお許しいただけません。おりしも敵大勢が近よって来ます。イデ最後の一戦と、わざと敵を近くにひきよせ、長刀の柄を長く持ち、四方を払う八方払い、一所に当たるを木の葉返し、嵐が花を散らすがごとく戦いましたので、敵は切りたてられ、雲を霞と逃げ去りました。 いまはこれまでと、もとの所に立ち帰って見ますと、君はすでに御自害なさったあと、御言葉に背きがたく、形見の御小袖をいただき、物の具をうちすてて、涙とともに木曽に落ちのびましたが、君のお供できなかった執念が、いまに残って成仏できずにおります。どうぞ弔ってくださいませ。」 |

|

| 15兼平(能、修羅物) | |

| 近江の矢橋の浦のみぎわに、立っている一人の旅僧があった。木曽から、はるばる義仲討死のあとを尋ねて来た僧である。おりしも岸近くをとおりかかった柴舟をよびとめ、湖を渡してくれるようにたのむ。ほかならぬ出家のことなればと、柴船の船頭はこころよく僧を舟にのせ、さおをさしながら、名所の説明をする。 「まず向かいに当たって大きな山の見えますのが、比叡の山です。都のうしとら(とうほく)に当たりますが、山上の根本中堂から麓の山王二十一社戸津坂本の人家まで残りなく見えております。」 このように、名所の説明を聞いているうちに舟は粟津に着いた。 その夜、粟津の原で義仲の霊を弔っている僧の前に、よろい・かぶとを着けた威丈夫があらわれ、われこそは、木曽殿の御内にその人ありと知られた今井四郎兼平なりと名乗り、柴舟の船頭も実は、自分であったと打ち明ける。 木曾殿は、さんざんに破れ、わずか七騎になって、この近江路に下られた。兼平は、瀬田の守りから落ちあって、三百余騎になったが、そののち、いくたびもの合戦で、主従わずか二騎になってしまった。いまは力なし―あの松原へ行って御切腹ください。木曾殿ともあろう御方が、名もない雑人の手にかかっては末代までの恥辱。敵は兼平が防ぎます。- 兼平のすすめで、木曽殿は、ただ一騎、粟津の森へ馬を走らせたが、薄氷のはった深田へ落ち、自害しようと刀に手をかけたとき、敵の矢をひたいにうけ、最後をとげられた。かくとは知らず、兼平は、最後の奮戦をしていたが、木曽殿討たれたもうという声を聞き、いまはこれまでと、あぶみふんばり、大音声をあげて、 「関東の殿原、日本一の剛の者の自害するさまをみて手本にせよ」 とよばわり、太刀を口にくわえ、馬からまっさかさまに飛びおり、貫かれて死んだ。 |

|

| 16 山伏塚 | |

| 現在の木曽福島町新町に木曽の代官であった山村氏の経塚の横に頭の丸い小さな「山伏塚」と呼ばれている石塚がある。昔は七つあったが大水のため、今はたった一つしか残っていない。 この塚はその昔、七人の山伏が同業の山伏をたずねて、御嶽山の麓の三岳大島に訪れた時、ちょうどその山伏が留守であったため、山伏の妻が応対に出たところ、七人の山伏たちは、「私たちに会いたくないため居留守を使うのであろう。」などと暴言を吐いて出ていった。しばらくして山伏が帰って来たので、妻が先ほどのことを全部この山伏に話した。一部始終を聞いた山伏は桶いっぱい水をくみ、なにやら術を使った。すると桶の水が真っ赤になり、ちょうどそのころ新町を歩いていた七人の山伏は突然気が狂ったように刀を抜いて、互いに切り合って死んでしまったのです。それからこの七人のたたりを恐れてつくられたものなのです。 |

|

| 17らっぽしょう | |

| 寿永2年(1183)木曽義仲が倶利伽羅峠で、牛の角に松明を結び、平維盛の陣へ乱入させ、平家の大軍を打ち破ったという故事がある。その故事にちなみ、木曽氏十二代信道が義仲の霊祭に行ったものといわれ、現在は義仲祭り『らっぽしょう』として伝えられている。盆の十四日夜、徳音寺をはじめとする日義の子供たちは、花火を合図に山吹山ののろしに火をつけ、松明をかざし「らっぽしょう」の歌声とともに、いっせいに山をかけ下る。漆黒の山坂をなだれ落ちる松明の火は、義仲の牛の火戦を見る思いだ。 乁旭将軍義仲公と、おらが在所は一つでござる。ラッポショウ、タカショ 巴御前も山吹姫も、おらが隣の姉さじゃないか、ラッポショウ、タカショ 今井兼平、樋口の次郎、鬼の血筋に生まれもせまい。ラッポショウ、タカショ 同じ日義の育ちじゃものを彼らばかりにいばらすものか。ラッポショウ、タカショ 男の子たちが山を下ると、浴衣にたすき掛け、鉢巻をした女の子たちが、笹りんどうや巴の小旗を背中にさし、提灯を持って出迎える。 やがて行列は、高張提灯を先頭にして、朝日将軍木曽義仲公万歳としるしたのぼり旗をおしたて、太鼓や法螺貝、どらに合わせて歌いながら、徳音寺の義仲公墓前へと進む。そこで『朝日将軍木曽義仲公万歳』を三唱。たいまつは義仲公の供養火として墓前に献供される。 この夜、「らっぽしょう」の歌とともに、屋台の木曽義仲公の座像を引き、中山道を練り歩くこともあった。 またこの義仲の火牛戦をしのんだ行事は、宮ノ越、原野、上田、栗本にもあり、今でもその山を「らっぽ山」と呼んでいる。(木曽郡木曽町日義) |

|

| 18-1巴渕1 | |

| 「木曽義仲公旗挙の地」として名高い日義には、また『朝日将軍木曽義仲公菩提寺』日照山徳音寺がある。 この境内山手一段高いところに義仲の墓は建てられており、巴の墓石もある。 巴の墓には「竜神院殿真厳玄珠大師」と刻まれている。 巴の戒名に「竜神院」がみられるが、木曽義仲にしたがい生涯を尽くしたという武勇に優れた絶世の美女巴御前は、これもまた義仲の愛妾にちなんで名づけられた山吹山直下の深淵に住む竜神で、義仲を守るため巴に生まれかわったからだといわれている。 竜神の生まれかわりといわれた巴の働きぶりは、「平家物語」にも書き残されているが、巴を生んだ「巴渕」は、今も神秘的な風情をただよわせている。 山吹も巴もいでて田植かな 許六 (木曽郡木曽町日義) |

|

| 18-2巴淵2 | |

| 木曽川の流れが日義村へ入る所に巴淵という淵があります。 何か欲しい食器がある時は、欲しいものの絵をかいてお膳にのせ、巴淵に置く。次の日に行ってみると、ちゃんと絵に描いたものがそろっているそうです。 昔は現在の位置よりも上の方にあったが道路を作る時に現在の位置に移した。ここは木曽義仲と巴御前がデートをしたところで、ここの水で顔を洗うと、巴御前のように美人になるといわれています。 |

|

| 19 焼け棚山の山んば | |

| とちの木の嫁あ、ひとふゆに十反も麻を織るっちゅうに、おらうちじゃあまずその半分だ。 まあず働きのない嫁こむらっちまったに、そう言やあ、かのの里のもんはみんなとろくさいでのう。 また、ばあさまが隣のへやで、声を荒だてどなっている。 もういく度となく聞くいやみだ。 しかし、この時もかのの心臓は、針を突き刺されたように痛み、体中の血がひいてこおりつくように思われた。 麻を編む手までこわばり、手もとがくるってしまうのだ。 「なんだわさ、そのやり方は、百姓はのう、きりょうがいいだ、すなおだなんてのは何にもならんでの、 仕事ができんきゃ一文のねうちもないでのう。」 いつのまにか、ばあさまがうしろに立ってかのの仕事のしぶりを見ていた。 かのは唇をかみしめ、一心に手を動かそうとした。 「その顔つきもなんだ、家中がくさくさしてしまってかなわんわい、 まあず、朗らかな顔ができんちゅうもいやなもんだ。 あにい(かのの夫)もばかもんだ、ちいっとばか、かわいい顔つきだちゅって、 こんな女にほれくさってよう。」 ばあさまは、いいたいだけのことを言うとぴしゃりと戸を閉めた。 そしてあにさの後を追って隣へもらい風呂に出かけていった。 かのは、じっと涙をこらえて、ちょろちょろもえる、いろり火を見つめていた。 〈このないやな思いをするなら、いっそ家を出て行こうか・・・・・・・・。 いやいや、今までだって、もっとひどいことを言われて、それでも我慢してきたんだ・・・・・・・・。〉 かのはこう思いなおすと、麻をつむ手を速めた。 しかし昼間の疲れで、目がちかちか痛い。 かのは今朝も家の者が寝ているうちに起き、馬を飼い、朝飯の用意をしながらも、 暇をみつけ、麻をつみ続けてきたのだ。 かのはいく度も目をこすりこすりして、いろり火の明かりに手元を近づけ、麻をつんでいた。 |

|

| 〈ばあさまが帰るまでに、このおけをつんでしまわなければ。 もっと速く、もっと速く。〉 かのが体をのりだしてつんだ、とたんかのは重心を失っていろりの中にのめり込んだ。 全身を走る熱さ、毛の焼け焦げるにおい、頭の毛は燃え、顔から頭にかけてひどいやけどだ。 夢中でふりはらった手、その手に持っていた麻も黒こげの灰になってしまった。 〈とんだことをしてしまった。〉 |

|

| たとえ自分が作ったものでも、嫁の麻など一筋もないのだ。 かのはやけどをして、ぴりぴりする指を口にくわえて泣いた。 不思議なことが起こったのは、かのが口から手を離したときだ。 灰になったはずの麻が口からすぅーっと糸をひいて出てきたのだ。 かのは気をとりなおしてもう一度、麻の灰を口にふくみ、指先で引き出してみた。 確かに糸になる。 かのはやけどの痛さも忘れ、気が狂ったように麻を焼いてはなめ、焼いてはなめして たちまちのうちにひとおけつんでしまった。 〈もう働きのない嫁だなんてことは、二度と言われまい。〉 かのは取り込んだだけの麻をわざわざ運び、焼いては灰にし、なめては糸にした。 糸はたちまち山のように積まれていった。 焼け穴のできた着物はびろびろにさけ、焼けただれた顔はひきつり、まるで 化け物が麻をつんでいるようだった。 もらい風呂から帰った、ばあさまとあにさはこの様子をみて〈あっ〉と驚いた。 「ひえー、かのが化けて出た。」 ばあさまのさけびに、ふりかえったかのは、顔がひきつり、目玉がぎょろりと出ていた。 「うわっ、こりゃばけものだっ。」 あにさの声に、かのはぎくっとした。 あにさにまで「化け物」といわれたのだ。 かのは持った麻を投げ出し、その場に立ちつくした。 かののほおには大粒な涙がいくすじも流れた。 かのは裏口からそっと家を出て行った。 |

|

| それからしばらく後山姥が出るといううわさが広まった。 しかしこの山姥は気がやさしく時々里へ下りて来てはこっそり仕事を手伝ってくれた。 それも若い嫁ごに限っていた。 月の良い晩など嫁ごが一人で麻を織っていると必ずというぐらいやって来てその手伝いをした。 そのやり方というのは麻を焼いて灰にしてはなめ口から糸を引きだすというやり方だった。 若い嫁ごは大助かりだった。 そこでこっそりやまんばのすきな団子や食べ物をお礼に持たせてはやっていた。 |

|

| こんなことがしばらく続いた折も折村の子供が二人山へ蕨を取りに行ったまま行方知れずになる騒ぎが起こった。 村は大騒ぎになり村中総出の山狩りが行われた。 しかし子供は見つからず隠れ住んでいるやまんばの岩穴が見つけ出された。 「このごろやまんばのうわさを聞くがやっぱりいたか。山姥が取って食ったに違いない」 子供を亡くした父親はいきり立った。 「あれは心の優しいやまんばだで・・・・・・・子供はきっと谷底へ落ちたか神隠しに会ったんずら」 「顔つきは怖いがそんなことのできるやまんばじゃない。会ってみればすぐわかるに」 若い嫁ごたちはかわるがわる言った。 「何い人の気も知らんで。山姥はやまんばだ。また子供を取られたっていいんか。早くたいじせんとえらいことになるぞ」 子供を亡くした父親はあくまで言い張った。 どちらにも賛成しかねていた村のしゅうは「また子供を取られるかもしれん」と言われてみれば父親に反対もできんくなった。そして若い嫁ごたちの言うことは無視されとうとうやまんばを殺す相談が持たれてしまった。 数日後そんな事とは知らぬ山姥はこっそり手伝いに下りてきた。 村のしゅうは手ぐすね引いて待っていた。 村の衆にきつく言い含められた若い嫁ごは帰り際着物を繕ってやると見せかけ泣く泣くほうろく玉(火薬を布で包み漆で固めたもの)を縫い込んだ。 (何回もつらい思いの所を助けてもらったのにすまんなア、だけどこうしなきゃあ、おら村八分にされるで、どうか許してなあ) 若い嫁ごは心で謝りながら着物を丁寧に繕ってやった。 さらに帰り際「火であぶって食うと柔らかくなってうまいで」と、村の衆に言われたとおり毒の入った団子をお礼にやった。 (やまんばよ、できることなら、死なんでおくれ)じっと見送る嫁ごの肩を例の父親が叩いた。 「やった、やった。後で礼はたんとするからな」 嫁ごはその手を振り払うと家の中にかけ込み、わっと泣きふした。 その夜やまんばの住んでいるあたりから山火事が起こった。 「うまくいったぞ。あの‘ほうろく玉‘に火がついたに違いない。」父親は躍り上がって喜んだ。 しかし山火事は朝になっても消えず、どんどん燃え広がり、村の山はすっかりはげ山になってしまったと。 そして焼けただれたやまんばの腹の下から行方不明になった二人の子供が無事見つけ出されたという。(木曽町 新開) |

|

| 20焼棚山 | |

| 昔、黒川の山奥に人々から恐れられていた山姥が住んでいました。山姥は福島の町に市があると山を下りてきて町へ出かけて行ったそうです。そして帰りには里のある家に立ち寄り、焼き餅をもらっていきました。それだけならいいのですがそのたびに里の子供を一人づつ連れていってしまうのです。 山姥にいつも子供を連れて行かれてしまうので困った里の人はある日、山姥がいつものように町へ行った帰りにもらっていく焼き餅の中に石灰を入れておきました。山姥は石灰の入っていることも知らずに、家に帰って餅を食べました。すると石灰がおなかの中で燃え始めました。「熱い。熱い。」といって山姥は死んでしまいました。やがて山姥を焼き殺した火は山全体に広がりすっかり燃えつくしてしまいました。 この様子を里で見ていた人々は、「山姥の山が焼けたなあ、焼けたなあ。」と口々に言い、これでもう子供をさらわれないですむと喜び合いました。 この時以来この山を「焼棚山」と呼ぶようになりました。 |

|

| 21 むじな岩 | |

| 原野の駅の上に「むじな岩」という岩がある。そしてここには昔むじなが住んでいた。そのむじなは、大変いたずら者で村人を困らせていた。このむじなをこらしめるために、駒ケ岳から竜が飛んで来て、いたずらなむじなを退治したといわれている。 | |

| 22濃が池の話 | |

| 原野の六郎左衛門といえば、百姓とはいえ、肝のすわった若者だ。 ある時、福島の関所をやぶって役人を殺し浪人が逃げたことがあった。 浪人は追われ追われて近くの薬師堂の縁の下に逃げ込んだ。役人たちが薬師堂を囲み、わいわい騒いでいた時、急を聞いて駆け付けた六郎左衛門は、縁の下に飛び込み、槍で浪人を突き殺してしまった。 こんなことがあって六郎左衛門の名はいよいよ知れわたり、「木曽の小天狗」と呼ばれるようになった。 この六郎左衛門に、嫁ごが決まった。六郎左衛門が豪気で木曽一番の若者なら、嫁ごのお濃は、きりょうと機織りで木曽一番の娘だった。 にあいの二人は、木曽中の評判になり、誰一人としてうらやまぬ者はなかった。 六郎左衛門もはりが出て、前にも増して仕事に精が出、毎朝暗いうちから起き出し、草刈りに出かけていた。 今朝もたくさん刈ろうと、木曽川の西の岸に出かけて行った。そこには淵があり、大蛇が住むといわれているだけあって、水辺には、背丈ほどもある草が生い茂っていた。 六郎左衛門はそこの草をざっくん、ざっくん刈りはじめた。そのうちどうしたわけか眠気がおそってきて目も開けていられない。これはいかん、六郎左衛門は岩の上にはい上った。いっとき眠ろうとごろりと横になった時だ。にわかになまぐさい風がほほをなぜはっとした。開かぬ目を無理に開いてみると、淵の主か、大蛇が口を開きひとのみにしようと狙っているところだ。 六郎左衛門は最後の力を振り絞って横に転がった。ねらいがはずれ大蛇が戸惑った時、六郎左衛門は、振り上げたかまで、大蛇の脳天を切りつけた。血しぶきがさっと上がった時、急に眠気がとれ、体が自由になった。こうなればしめたものだ。六郎左衛門はきりまくる。大蛇はどさどさとのたうちまわり六郎左衛門に巻きつこうとする。しばらくすざまじい戦いが続いたが、大蛇はめった切りにされ、ごろんごろんと草木を押し倒しながら木曽川へ落ちて行った。大蛇はしばらく淵の中でのたうちまわっていたが、やがて沈んで見えなくなった。 これでまた、六郎左衛門の名は高まった。里の衆は、この淵を「蛇切り淵」と呼び、大蛇を退治した鎌は、誇らしげに六郎左衛門の家の軒先高く掲げられた。 そのことがあって間もなく、六郎左衛門とお濃の婚礼の式があげられた。 しかし幸せはそう長く続かなかった。婚礼がすんで七日目に、六郎左衛門は泊まりがけの用事で出かけることがあった。 |

|

| その夜中、母親はふとお濃の部屋をのぞいて驚いた。そこに見たのは美しいお濃の寝姿ではなく、頭の毛を逆立て、肌にはうろこを生じた、恐ろしい蛇の姿であった。母親はあまりのことに口もきけずはうようにして、その場を逃れた |  |

| 次の朝お濃はいつものういういしい姿で起きて来た。 母親は遠くから、じっとお濃の様子をうかがっていた。お濃はいつもと違ったしゅうとの目を感じ、とまどっていたが思いきって口を開いた。 「おっかさま、私の顔に墨でもついておりますかなし」 「いんや……お前確かにお濃だのう。ゆうべはちゃんと家にいたのう。」 「はい、お濃ですとも、何でな」 お濃は首をかしげて聞いた。 「そうか……お濃、ここは何にも聞かずに、この家を出てっておくれ」 「どうしてな……わけを言って、悪いところがあるんなら。どうやってでもなおすに……」 お濃はびっくりして叫んだ。 母親はお濃が近づくと、はっと部屋の隅に飛びのき、恐ろしげにぶるぶる震え、お濃の方を振り向こうともしなかった。 お濃は困り果てたたずんだまま考えた。 (私のどこに、落ち度があったのか、どんな悪いことがあったのか、・・・・・はやく六郎左衛門が帰ってきてくれればいい。それまでは何としても出ていけない。) 重ぐるしい空気が流れた。二人は黙ったまま動かなかった。 しばらくたった時、外の戸が勢いよくあいて、 「おっかあ、お濃、今帰ったぞ」 と六郎左衛門の声がした。 母親はその声に勇気づけられたように叫んだ。 「お濃、わりゃあ、蛇のばけもんじゃないかえ」 「えっ、へびの・・・・」 ヘビと聞いて、お濃は、さっと顔いろが変わり、ぶるぶる震えると、みるみる肌に恐ろしいうろこを生じた。 「六郎左衛門、これを見よ……さあ出て行け」 「おっかあ、そりゃあんまりだ。お濃は蛇が大嫌いなんだ。ヘビと聞いただけで、あんなにこわがっとる。お濃、大丈夫だ。俺がついとるで」 しかし、肌にうろこを生じたお濃は、今は髪の毛も逆立ち、目をつりあげ、わなわなとふるえ、まさに蛇の化け物みたいだった。そして、 「わっ」 と泣き叫ぶと、狂ったように外に飛び出していった。 そのすざまじい姿を見ると六郎左衛門もたじたじとなり、後を追うことさえできなかった。 (かわいそうに、蛇をあんなに恐ろしがっていたのに、俺はのぼせ上って大蛇を殺した。よせばいいのに、その鎌まで、軒先に立ててえらい気になっとった。ヘビの祟りが、お濃にのりうつったに違いない。お濃許せ、すぐにでも蛇を弔い、悪霊をしずめてから、きっと迎えに行くからな。) 六郎左衛門はごぶしを握りしめ、お濃の出ていった戸口をいつまでも見つめていた。 お濃は、悲しさと恐ろしさに気も狂わんばかりになり、生まれた家へ向かった。 |

|

| 式を上げ、たった七日で帰って来たお濃を見て両親も驚いた。髪の毛は逆立ち、肌にはうろこを生じ、見るからに恐ろしい大蛇の姿だ。 「父ちゃん、母ちゃん、お濃です。そんな顔で見ないで。」 「お濃か、いやお濃ではない。お濃は、もっと美しい娘だった。お前は蛇の化け物であろう。」 父親の声に、お濃はさっと飛びのいた。そして、恐ろしさと、悲しさのあまり、魂の抜けた人のように、生まれた家をも飛び出してしまった。強い風にもまれ、頼みにしていた糸もぷっつりと切られた凧のように。 |

|

| お濃は柳の小枝を手に、どこまでもさまよっていった。そしてふと気がつくと子供の頃よく遊びに来た大原奥の池のほとりに来ていた。お濃はくずれるように座り込み水を飲もうとした。 雲間をやぶって差し込む月の光がお濃の姿を水面に映しだした。それは家を追われ、父、母にも捨てられた、あの恐ろしい姿であった。 夜がほのぼの明け染めたとき、お濃の姿はなかった。ただ擦り切れた草履と、柳の小枝一本が岸に突き刺さって残っているだけであった。 此の事があってから、里のしゅうはお濃を憐れみ、此の池を「濃が池」と呼ぶようになった。 その後、「濃が池」は雨乞いに霊験あらたかな池として知られるようになったが、天文年間の大雨で池も浅くなり、今はただ柳がしげり、さやさやと風になびくばかりである。 (木曽町日義原野)(旧日義村原野) |

|

| 23-1 濃ヶ池 | |

| 昔、原野村にお濃という娘がいた。 お濃は年頃になり嫁にいったが、すぐ帰されてしまった。 お濃は夜眠ると、頭の毛を逆立て、肌にはうろこが見える恐ろしい蛇の姿になるのだという。 それが帰されたわけだった。 うちの娘のお濃に限って、そんなことはあるまい。お濃は美しく、機織りが上手な、村一番の娘だった。それが、嫁にいったとたん、蛇になったとはどういうことだ。 両親はとても信じ切れず、それでも夜になるのを待ちかね、お濃の寝室をのぞいて見た。 するとなるほど、お濃は髪の毛を逆立て肌を蛇のうろこにして眠っていた。 それを見た両親は、これはわが娘ではない。妖魔に違いないと、お濃を家から追い出してしまった。 お濃は、どこにも居場所をなくし、子どもの頃よく遊びに来た駒ケ岳の麓の池に来た。 そして、水を飲もうと水面に顔を寄せたとき、そこにうつったのは、世にも恐ろしい大蛇だった。 お濃は、何もかもあきらめ、静かに池に入水した。 それから村人は、この池を「濃ヶ池」と呼ぶようになり、この池のほとりに立つと池の中から機をおる音が聞こえてきたという。 (木曽郡木曽町日義) |

|

| 23-2濃が池2 | |

| Ⅰ 昔、周囲が一里もある大きな池が、日義の村里離れたところにありました。この池に流れる水はあるのですが、出る水はないという池でした。この村にお濃という女の人がいました。 ある日お濃は此の岸に立ち、あっという間に龍神になって水に入っていったということです。龍神というのは池の主で、どこの池にも龍が住んでいるといわれています。 そしてこの村にある日、集中豪雨がありました。その雨はすごいもので、日義村を覆ってしまい、高い山の松の所まで水がつきました。その時この池も流されてしまいました。この池が流れていく時、光も一緒に流れて行ったそうです。それはまるで龍の目玉のようだったそうです。そして池の流れた後には柳がたくさん生えています。 |

|

| Ⅱ 福島のある宿屋にお濃という女人が女中奉公をしていた。お濃は毎晩どこかへ出ていき、朝になると帰って来るので、宿の人は不思議に思っていた。お濃がつくる汁は誰にもまねの出来ないほどおいしかった。 ある晩、お濃がいつもの通り出て行ったあと宿の人が台所の下をのぞいてみると、そこにはへびの皮と骨がつんであった。宿の人があとをつけて行ってみると、お濃は大きな池のへびに恋をしていた。晩にでて行き、朝方帰ってくるのは、何キロも離れたその池までへびに会いに行くためだった。 お濃のつくる汁がたいへん気に入っていた主人は宿の人から汁にはへびの肉が入っていることを知らされ、おまけにお濃がへびと恋をしていることを聞き、たいへん怒って、お濃にひまをだした。 お濃は池へ行き入水したが、池まで行く途中柳の枝を折り、折口の太い方を下にして杖にした。それを入水するとき池のふちにさした。その枝が根をつけ、今は大木となり「さかさ柳」と呼ばれている。 |

|

| Ⅲ 昔、お濃という美しい娘がいた。 ある日お濃が納豆みそ(しょうゆみそ)を作るために豆をいっていた。それを見た濃が池の蛇は美しい男に化けてお濃に近づいた。お濃もその男が好きになり、しばらくしてお濃は身ごもった。 お濃は七広石のところで子供を生みおとししばらく育てたが、実家にも帰れず一人では子供を育てられなくなってしまい、濃が池に身を投げた。 |

|

| 24かじかと大蛇のけんか | |

| 昔、駒ケ岳の麓に濃が池という池があって大蛇がすんでいた。向かい側の山にはかじか岩という岩があり、そこには白かじかがすんでいた。 ある時その大蛇とかじかがけんかをし、かじかは大蛇に言った。「やい、お前にどれ程力があるかは知らないが、その池をここまで押してくることはできまい。」これを聞いて怒った大蛇は池をぐんぐん押し出した。池の水はあっという間に山々を崩し、かじか岩に向かった。 だが結局は水は岩まで届かなかった。これによって平らができ、今ここは「原野」と呼ばれている。 |

|

| 25木曽義昌手植えの桜 | |

| 木曽町新開に義仲後裔木曽義昌手植えの桜がある。昭和二十七年秋の台風で直径二メートル高さ七メートル余の枝垂れ桜は根元から倒れたので現在は同桜の実生が植えられている。義昌一族の古畑伯耆守が付近に住んでいたので福島城から木曽義昌が古畑家の居館を訪ねた際にこの枝垂れ桜を手植えしたものと伝えられている。 | |

| 26木曽地方名木の彼岸桜 | |

| 彼岸桜で木曽地方の名物となっているのは木曽町三岳三尾区日向の阿弥陀堂境内にある樹齢三百六十余年の大樹である。大正四年発行の「西筑摩郡誌」に名木として保存さると記されている。慶長年間に同区の原某が植えたものと伝えられている。原某とは徳川時代三尾区の庄屋を代々務めた原氏の祖先と思われる。この彼岸桜は昭和四十年頃の台風で倒れ現在は根本だけが残っている。 |  |

| 27桜の句碑 | |

| 木曽町新開荒町の国道(旧中山道)わきに 「思ひ出す木曽や卯月のさくら狩り」 の芭蕉の句碑がある。芭蕉が木曽路を旅した時の作で地方の俳人が明治十九年に句碑を建てた。ちなみに松本市城山公園にある 「花ざかり山は日ごろの朝ぼらけ」 は元禄三年桜の名所吉野山で芭蕉が詠んだ句である。松本藩士が建てたという。 |

|

| 28桜の樹木で囲まれた義仲の墓 | |

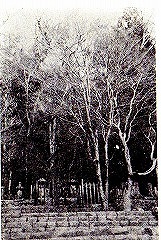

| 朝日将軍木曽義仲は山桜咲く木曽谷から兵を挙げ平氏を追い京に上ったが間もなく江州粟津河原で戦死した。義仲の墓は近江大津の義仲寺をはじめ木曽町福島の興禅寺木曽町日義の徳音寺にある。興禅寺境内の義仲の墓の周囲には染井吉野や山桜が植えられている。 |  |

| 29スズメとキツツキ | |

| 昔、あるところに、1匹の娘雀がおってな、お化粧しとった。 嫁に行ったばっかだもんで、くちばしへおはぐろをつけておったとこよ。 ちょうど半分ぐらいつけたところへ使いが来てな、 「おっかさんが病気にかかったで、すぐこいってよ。」と、知らせたんだ。 これを聞いて、娘スズメは、 「それはたいへん。」 と、くちばしを染めかけたまんま、あわてて飛んで行ったと。 それで、今でも雀のくちばしは、頭の方は白くなっているんだ。 家へ着くと、おっかさんは、もうむしの息だったけど娘があわてて飛んできたんで、「おう、よく来てくれた。うぬは良い子だ。」 って、大喜びしたけど、間もなく死んでしまったと。 おっかさんのお葬式がすんで帰ると、そこへ神様が来てな、 「お前は、本当に孝行者だで、これからは苦労してえさを見つけることはない。百姓の作ったものを拾って食え。」って、教えてくれた。 それで、スズメは百姓の作ったものを食べるようになったという話だよ。 |

|

| それとはあべこべにな、キツツキのところへも 「おっかさんが病気になったですぐこいってよ。」 って、知らせが来たんだ。ところがキツツキは、あわてずに頭の毛を染めたり、くちばしを染めたりして、体のなりをこさえてから行ったんで、とうとう親の死に目にも会えなんだ。 そこで神様は怒って、 「お前のようなものは、親が病気だっていうのに、身なりこさえてからくるなんて、親不孝な奴だ。ばちあたりだから、食い物は、木をたたいて、虫を追い出してでも食え。」って、言ったと。 だから、キツツキは、身なりはきれいだが、木をつっついて虫を追い出しちゃあ食わねばならんようになったていう話さあー。 |

|

| 30阿古太丸 | |

| 平安時代の頃、京都に住む公卿北白川宿衛少将重頼という人が、子供に恵まれないため御嶽山の大神に祈ったところ、たちどころに男女二人の子供が授かった。 女の子を利生御前、男の子を阿古太丸といい大事に育てたが、突然二人の母親は病死してしまった。 そのことをお聞きになった天子様は、徳大寺の左大将の姫君で白萩御前を後妻に迎えるよう仰せになった。 ところが、継母と阿古太丸の仲がうまくいかず、阿古太丸は父方の叔父にあたる欧州の中納言氏家を頼って身を落ちつけることにした。 そこで、京よりはるばる木曽路をたどりこの板敷野まで来たとき、旅の疲れと病のため、若い十五歳の身で亡くなってしまった。 この山に捨つる命はおしからで あかで別れし父ぞ恋しき 一方、京にいた父重頼は、夢枕にたった阿古太丸のあとを追って、利生御前と旅立つことになった。 ようやく木曽についた二人は、そこで阿古太丸の最期を聞き、姉利生御前は悲しみのあまり、阿古太丸の墓前で自害してしまった。 先たつも後るも同じ草の露 何れの秋ぞあはで果つべき 重頼は、二人の霊を御嶽大権現のもとへお返し申すと、自らもまた二人の後を追い自害して果てた。 このことを、風の便りに聞いた継母は、自分のあさはかさを悔い、京からはるばるこの地を訪れこれもまた墓前で自害したという。 この話が、天子様に伝わると、天子様は哀れにおぼしめしなされ宣旨によって少将父子を御嶽大権現のそばに祀り、信濃の国の国司は、御嶽に登り盛大な供養をして、その霊を慰めたという。 木曽福島から、ただ一カ所、御嶽が見えるとされている板敷野の一隅に阿古太丸を伝える小さな塚がある。 なお、三岳村に伝えられるところによれば、板敷野で阿古太丸の死を知った重頼は、娘利生御前とお供えを従え、ゆかりのある御嶽山に登拝しようと山道を登り、八合目で利生御前を見失い、霧にまかれ、雷鳥に先導され無事参拝をはたし、下山の途中一泊したところが白川で、後に人々はここに白川権現社を建て重頼らを祀ったとある。 また王滝村の伝説によると、阿古太丸の継母岩長姫は、子どもの霊を弔うため王滝に身をひそめ世をおくったという。 後、村人は阿古太丸の霊を継子岳に、岩長姫の霊は継母岳に祀り永く弔ったとある。 |

|

| 31天狗の話 | |

| 日義村で小さな女の子が行方不明になり、みんなで捜しに行ったところ大の男の人でも登ることができないような崖の上に登っていたそうだ。「これはきっと天狗様が女の子をこんな高い崖の上に連れてきたのだ」と皆で話したそうだ。 日義村で男の子がどこかへ行ってしまい、捜してみると引っぺ沢というところにいた。「腹がすいただろう」と聞いたところ、「まんじゅう食っていっぱいだ」と言ったそうだ。これも天狗様のしわざといわれている。 |

|

| 32ぐるぐる巡る坊主 | |

| これは話者のおばあさんにあたる人が実際に体験したという話です。 ある晩のこと、その人は実家から豆を一俵しょって嫁入りした宮ノ越の家へ夜がふけぬうちに急いで帰る途中だった。あいにくその夜は月も星もなく、あたりは真暗闇でちょうちんの明かりだけを頼りに歩いた。しばらくいくと、何かにつまづいたわけでもなかったが突然ころんでしまった。豆をしょったままだったので一人では起き上がれず、大声で近くにあった家に助けを呼んだ。すると男の人が出て来て助け起こしてくれた。ちょうちんを見ると火は消えていて中に立ててあったろうそくがなくなっていた。きつねはろうそくが好きなので、これはきっときつねの仕業にちがいないと考えた。 男の人が途中まで送ってくれるというので真暗がりの中を二人でとぼとぼと歩いていった。 その男の人と別れてしばらくいくと宮ノ越の村が見えてきたが、驚いたことに村では大きな火をたいていてはちまきをした坊主が村の中をぐるぐるぐるぐる巡っていた。「宮ノ越じゃ川流れがあったのかもしれない」と思い足を速めて歩いた。 けれど村に近づくにつれぐるぐる巡っていた坊主がどこへともなくいってしまう。やっと村にたどりつくと、坊主など一人もいず、火をたいたようすもなく、宮ノ越の村はいつもの晩のようにしんとして静かだった。けれどあたり一面にわらをたいたような匂いが漂っていたということです。 |

|

| 33きつね憑き | |

| Ⅰ 日義村の商人が家が繁盛するように京都の伏見稲荷へお参りに行くと、その稲荷では、「どんなことがあっても、絶対にあけてはならない」といって木でできた箱をくれた。その商人は箱をもって日義村へ帰った。商人がその箱に、「どうやって商売をしたらいいか」と聞くと箱が答え、そのとおりにすると必ずもうかった。 何度も何度ももうけているうちに、箱の中のものが「出たい」と言いだした。商人はもうけさせてもらった恩があるので、いやとは言えず出してやると、箱の中には小さなきつねが数匹入っていて、あっという間に飛び出し、ちりぢりになった。それからそのきつねが増え、人に憑りつくようになり、憑りつかれた人々はきつねつきと呼ばれた。 |

|

| Ⅱ 病気になったがその病気がちっともよくならない時、体の具合がいつもと違っている時はきつねにとり憑かれているのだという きつねはある特定の家の縁の下にいて、その家の人に飼われているといわれている。そのきつねの精神が人に憑いて、人を異常にさせるのだという。 人々はきつねを飼っている家のことを、「きつねの家」とか「きつね」とか呼んで恐れている。そういう家の人は同じ部落では縁談もなく、何かにつけて差別される。 これは話者の義理の妹さんが実際に体験した話である。その人はきつねに憑かれて、「きつね」といわれている家のことをほんとうなら知らないことまで残らず、しゃべりだした。またその家の人が憎んでいる人の悪口を言いたてたという。その頃、今の新開部落にまじない師がいて、その人を家によび祈祷してもらい、きつねを体から出してやろうとした。まじない師が来るとその妹さんは、「一番いやな奴が来た」と言ってにらみつけたという。まじない師が近づくと目を三角につりあげ、ものすごい形相になった。そして四つんばいになって、ぴょんぴょんとはねてあばれ出したという。まじない師が持ってきたきつねの頭や舌をその人に近づけるととてもいやがり鋭い声をたてた。結局まじない師は直すことができなかった。 ある晩、その妹さんが外へ出ていったので、家の人は線香に火をつけてそれを持って後をつけていった。妹さんは夜道を前かがみで飛ぶように歩いていたが、何かにつまづいたらしくころんでしまった。その拍子にきつねは抜け、もとの体にもどったという。だが憑かれていた間のことは何も覚えていなかったそうだ。 |

|

| Ⅲ 隣の家の人が病気になり毎日床についていたが、急によくなったり悪くなったりする。 そしてその人はうわ言のように、「おれは△△のきつねだ」という。そして『△△家と〇〇家がきつねを飼っている」と知るはずのないことを口ばしり、そうかと思うと気がついたようにふいと家を飛び出していくこともあった。 たまたま話者の家でおだんごをつくっていると隣の家の子がやって来て、「おだんごこしらえとるか」と聞いた。どうしてそんなことがわかったかと不思議に思って尋ねると、、そのきつねにつかれた人が「隣じゃおだんごをこしらえとる。今にもって来るぞ」と言ったのだという。その人は枕もとの障子に穴をあけて、「これはおれが出入りする穴だ」と言ったという。 病気が直って、その寝床を見るときつねの毛が出てきたそうである。 |

|

| 34 野じゅう太 | |

| 昔、日義村に木曽義仲の家来で野じゅう太という人がいた。野じゅう太は馬をとっても愛し大切にした人だった。 ある時、義仲が出陣祝いに、日義村にある岩華観音に金の馬の像を献上した。それに目をつけた野じゅう太はその金の馬の像を盗み出し、よそへもっていって売りとばしてしまった。部落の人たちはそれを知り、たいへん怒った。そして夜になると、野じゅう太の家を囲んで外へ出られないようにとを打ちつけ、家に火をつけた。野じゅう太は焼け死んでしまった。野じゅう太のお墓が今でもあるそうだが、誰もお参りする人もなく、ひっそりとしているということだ。 野じゅう太(大平忠兵衛)は実は犯人ではなく、誤解されたのだそうです。そのためか、野じゅう太のお墓のそばにある梨の木の実をとると、かぶれるといわれ話者も体験したそうです。 |

|

| 35ゴンゲン様 | |

| 日義村根曽の部落には”ゴンゲン様”と人々から呼ばれ親しまれている「安藤帯力神社」があります。 今を遡ること三百数十年、関ヶ原の戦いに敗れた豊臣の家臣で紀州田辺の城主 安藤帯力は家来たちとも離れ離れになり、たった一人で木曽へ逃げてきました。そのころ木曽には六郎左衛門という木曾中を荒しまわっていた追剥がいました。この六郎左衛門は帯力の着物と刀に目をつけて、帯力を追いかけました。帯力は上田部落へ行き「おかみ」という家で「かくまってください」と頼んだ。しかし「私の家は小さいので隠れてもすぐ見つかってしまう。この先に根曽という部落がありますので、そこでかくまってもらってください。」と言われた。帯力はさっそく根曽へ行き馬屋へ逃げ込み、ふね[かいばを入れてある箱]を逆さにしてその中に隠れた。六郎左衛門はおかみの女中にこのことを聞いて追いかけた。そして家中をさがしまわり、どこを捜してもいないのでとうとう馬屋へ行き、帯力の隠れたふねをやりでついてみた。帯力はやりをぬき、着物で傷の血をぬぐった。二,三本は同じことを繰り返したが、力尽きてとうとう見つかってしまった。そして帯力は殺された。死体はそのままにしておかれたが、この部落にたたりがおこったので、村の人々が帯力の死体を葬り祀ったのが「安藤帯力神社」である。 |

|

| 36枝つきスリコ木(信濃膝栗毛 滑稽旅賀羅寿) | |

| 木曽福島の宿、笹屋の亭主利右衛門はいたって風流人なので、数日間滞在しました。 この宿のオキヨという下女、田舎ことば丸出しで、遠慮会釈もなく、しゃべりまくるのが、おもしろく、朝夕、からかって退屈をまぎらわしていましたが、ある日、主人が「賛をしてください」と持ってきた扇へ、狂歌師らしい賛を書いてやろうと、まずスリコ木の絵をかくと、 「枝のないスリコ木なんて見たことない」 と、そばで見ていたオキヨが笑うので、私もあきれて、 「いくら山出しでも、枝のあるスリコ木など使えまい」 と言えば、憤然としたオキヨが、勝手から持って来て、さし出すスリコ木を見ると、ちゃんと、枝が二本ついています。 この土地では、豆・小豆などをスる場合、スリコ木をまっすぐに立て、枝の所をもって、ゴシゴシとスリつぶすのだそうです。まさにオキヨに一本とられた形ですが、所がかわれば品もかわるものです。 |

|

| 37 剣豪浪人の関所破り | |

| 寛永十三年(1636)五月六日の早朝。福島の関所で予期しない大事件が発生した。開門と同時に躍り込んできた武士が、門番の一人を一刀のもとに斬殺して逃げた。 武士は紀州藩を浪人した虎岩半三郎といい、身分ある武士だったとみえ、浪人でありながら若党を一人つれていた。よほど急ぐ旅だったのか、午前六時の開門が待ちきれず、特別早く通してくれるよう懇願した。だがこればかりはどうしようもない。応対の門番もそれを理由にことわったが、問題はその態度にあったのか、あるいは半三郎は身分に似合わず短気者だったのか、とにかく、開門と同時にカーッとなって斬り殺したのである。 関所を走りぬけた半三郎は、そのまま道をたどらずに、ほど近い寺沢薬師堂に身をひそめた。供の若党はどこかへ行ってしまったとみえ、一人である。 一方、代官所をあずかる山村家では、それというので人数をくり出し、いまでいう非常線を張った。その点木曽川沿いの谷底をはしる中仙道はかんたんに封鎖できる。そのため身動きできなかった半三郎だが、ついに空腹に耐えられずに忍び出て、セリをつもうとしたところを見つけられ、脇差をやって逃れようとしたが訴えられてしまった。 すぐ追手がくり出され、逮捕しようとしたが、よほどの剣客とみえみるみる死傷者が出た。指揮者の関所奉行は逮捕をあきらめてみずから鉄砲で撃ち、倒れたところをやっと斬り殺したという。 |

|