| 1定勝寺の化け猫 | |

| 昔定勝寺は今の国道よりもっともっと木曽川沿いにあったそうな。しかしたびたびの洪水で、今の所に移ったという。 |  |

| 木曽川ももっと川幅が狭く、川向うへ渡るにも丸木橋がかかっていたそうな。 その頃のこと、定勝寺のおっさま(お坊様)が川向うへ法事に出かけた。その帰り道、例の丸木橋を渡ろうとすると、松の根元に一匹の捨て猫がうずくまっていた。おりから降り出した雨に打たれびしょびしょに濡れている。 「おお、おお、かわいそうに。川の水でも増せば流されてしまうぞよ」 おっさまは濡れて泥だらけのネコを抱きあげると、衣の袖にくるんで寺に連れ帰った。 危ない命を助かった猫は、不思議と長生きをして住職三代にわたって飼われた。 |

|

| 「猫を三代にわたって飼えば化ける。」 と昔から言い伝えられているが、この猫も虎と間違えるほどの大きさになり近所の牛や馬を取って食うようになった。 はじめのうちは 「おっさまあ、ウサギが食われましたぞい」 「おっさまあ、おらちじゃ山羊の子をを食われましたぞい」 というぐらいでおっさまも 「こりゃあ申し訳ござんじねえ。なんせ畜生のやったこと、少ないかもしれんがこれで勘弁してやってくんなんしょ。」 トいくらかのお金を渡してはあやまっていた。 ところが近ごろでは 「おっさま、おっさま、うちじゃ馬が食われましたぞい。」 「たいへんだあ、おらちじゃ牛をまるごと食われてしまったぞい。」 と訴えて来るようになった。 こうなるとさすがのおっさまもたまげてしまって (こう殺生する猫を寺においておくわけにもいくまい。かといって殺すわけにもいかず、よくよくネコめに言い聞かせ、寺を出て行ってもらうよりほかあるまいて) と考えた。 おっさまは猫のためにいままでにない御馳走をたくさんこしらえさせた。そうして猫を方丈(住職の居間)へ呼び 「おまえは和尚三代にわたりよく仕えたがこのごろのいたずらのしようでは、これ以上寺においておくわけにはいかん。御馳走を腹いっぱい食ったらどうかどこかへ行ってくれ、あまり殺生もせぬように頼むぞよ。カーッ。」 と引導(最後の言い渡し)を渡した。 猫はおっさまの言うことがわかったのか、御馳走を全部食べ終わると、おっさまの顔をじっと見つめ 「ニャゴー」 と一声鳴き、方丈の縁の下へ姿を消してしまった。 それ以後、猫は姿を見せず、おっさまもすっかり猫のことは忘れていた。 それからいく年かたち、ある春先のことだ。おっさまは書院で本を読んでいた。春の日ざしは暖かく、庭先では雀がさかんにさえずっている。おっさまはつい気持がよくなってこっくりこっくり居眠りをしはじめた。 その時おっさまは夢をみた。 以前寺で飼っていた大猫が現れ 「近いうちに尾張の殿さまが亡くなります。お葬式の時大変なことが起こります。その時和尚さまが、葬式の所へ行き、一段と声を高めてお経を読んでください。和尚さまのお経がなくては、その大変なことはおさまりません。必ず行ってください。これがせめてもの恩返しです。どうか忘れんように行ってください。」 と念をおし、寺を出て行ったと同じように、 「ニャゴー」 と一声鳴いた。 おっさまはその声で夢から覚めた。 それから数日たったある日、おっさまは、 「尾張の殿様が亡くなり、葬式は何日」 ということを伝え聞いた。 おっさまは (こりゃあ書院で見た夢とぴったりだ。さてはあのネコめ、何かやりおるわい。) と思い、早速旅支度を整え、尾張へと出発した。 おっさまが、葬式場近くまで行った時だ。 今まで晴れ渡っていた初夏の空がにわかにかき曇りむくむくと黒雲が空を覆った。 やがて大粒な雨がぽつぽつと降り出し辺りは真っ暗になってしまった。 おりから葬式の真っ最中。 |

|

| その時、天の一角が裂けたかと思うほどの鋭い稲光と共に、一匹のお化け猫が現れ棺桶めがけて襲いかかろうとした。 人々は慌てふためき、頭を抱えて逃げまどい、葬式場は大騒ぎとなった。 ことの成り行きをじっと見ていた定勝寺のおっさまには、そのお化け猫が以前寺で飼っていた猫とわかった。 |

|

| そこで落ち着きはらい、ひときわ高い声でお経を唱え始めた。 するとどうだろう。おお化け猫はたちまち消え失せ、黒雲も晴れ、もとの晴天になった。 このことにより尾張藩では無事葬式を終えることができた。 尾張藩では、 「あの異変の折、ひときわ高くお経を読んだ者はどこの旅の僧であったか、きっと徳の高い偉い坊さんに違いない。」 と八方手を尽して調べた結果、木曽須原の定勝寺のおっさまとわかった。 尾張藩では、お礼として、百石と上の山を褒美に与えたという。 「猫は3年飼っても3日で恩を忘れるというが、中にはえらい猫もいるもんじゃ。ありがたいことじゃ。ナンマイダブナンマイダブ。」 おっさまは、今はもういない化け猫にそう言ったと。(大桑村須原) |

|

| 2木曽路の名物桜漬 | |

| 桜は木が堅いので印材となりまた胴らん、硯箱、木琴などの細工に使われる。皮は薄くて強いのでメンパ、セイロウ、箕などが作られている。木炭として桜炭の名称もある。桜の花を塩漬けにしたものを桜漬という。中山道の宿場であった大桑村須原では徳川時代末期から桜漬や四季の花漬を旅人に売っていた。明治四十三年四月中央西線開通と同時に駅構内でも花漬売りを行い木曽路の名物となった。この桜の花漬について明治の詩人大和田建樹はその著「千山万水」に書き幸田露伴もこれを書いている。毎年春咲き始めたばかりの牡丹桜を塩で漬けいつでも熱湯をさせばシーズンの時の桜と同様の色と形が現れ飲めば桜の風味がする。 | |

| 3 定勝寺墓地の枝垂れ桜 | |

| 大桑村定勝寺の木曽家十一代木曽親豊の墓地に樹齢約三百年を経た枝垂れ桜がある。木曽親豊は臨済宗妙心寺派定勝寺を創建した。 |  |

| 4木っぱの観音さま | |

| 昔木曽三大橋の一つ、伊那川橋のたもとに、気の優しいじいさまが住んどった。 じいさまは茶店を出すかたわら、草履、草鞋、馬靴などを作って、暮らしとった。 旅人が茶店によると、 「これはどうも、お疲れ様で、ところで、どこからおいでなすった。それはまあ、大変なことで、山の中のことで何もないがまあ、熱い茶でもすすって、ゆっくり休んでいっておくんなんしょ。」 と親切に声をかけた。この言葉に旅人たちは、いっとき疲れを忘れて、また元気を出して旅を続けていったものだった。 こんなわけでこの茶店は旅人たちに評判が良かった。 ところである時、馬に乗った一人の侍がここを通りかかった。身なりは粗末であったが、どことなく品のある侍で、長い旅をして来たものと見え、馬のわらじがすっかり切れていた。 侍は茶店に立ち寄ると 「おうい、だれかおらんか、馬ぐつが切れて困っている、売ってはくれまいか」 と声をかけた。 「はあい、ただ今・・…。ああこれはお侍さま、馬の草鞋。これは申し訳ありません。今日にかぎってばかに馬ぐつが売れて、今、片方(二つ)分しか残っておりませぬ。何なら、お茶でも飲んでいる間にちゃっとお作り致しますが。」 「さようか、それは残念じゃ。少し急ぐので、ではその片方だけもらっていこう。」 侍は仕方なく、片方だけ馬のわらじを付け替え、急いで立ち去って行った。 これをじっと見送っていたじいさまは 「あれじゃあ、馬がかわいそうだ。ちゃっと作って持ってってやらず」 と大急ぎで、馬ぐつをもう片方分作った。 出来上がると膝についたワラゴミも払わず息せききって侍の後を追いかけた。そして大島部落の曲がり角の所でやっと追いつくと 「もうし、お侍さま。もうし、お侍さま。大急ぎで作ったで弱いかしらんが、どうか馬につけてやってくんなんしょ。」 と馬ぐつを差し出した。 「これはかたじけない。じいよ、よく作って来てくれた。で、代はいくらじゃ、追いかけ賃も存分に取ってくれ」 「お侍さま、お言葉を返すようですが、おら、銭はいりません。ただ、あれでは馬があんまりかわいそうだと思っただけで、」 「何、銭はいらんと、そうか、これはわしが悪かった、じいの真心は銭では買えんからのう、ではわしも真心を返そう。しばらく待ってくれ。」 侍はそう言うと、近くに落ちていた、ちょうな削りの木っ端(木片)の手ごろなのを拾い上げると、腰の矢立てを抜き、しばらくじっと目をつむっていた。やがて筆にたっぷり墨を含ませると「馬頭観世音菩薩」と一気に書きしたためた。そして 「じいにこれをしんぜよう。大事にしてくれれば、何ぞよいことがあるやもしれん。せわになったな」 と言い残し立ち去った。 じいさまは、何だか狐にでもつままれた気持ちでぼんやり立っていたが、手に持ったこっぱに気づくと、大事におしいただいて、真っ赤な夕焼けの中を茶店へと急いだ。 |

|

| じいさまはこっぱを持ち帰ると、大切に仏壇に祀った。そして朝な夕なに手を合せて拝んでいるとどうだろう。その木っ端の馬頭観音さまが金色の光を放ち、神々しく輝きはじめた。 じいさまはおったまげて 「これは大変だ、もったいないことじゃ。こんなあばら家に置かんで、どこぞ良い所におまつりしなければ」 とその日から方々探してみた。 |

|

そのうちふと、向い側の岩出山の岩の間が思い浮かんだ。 「うん、あそこじゃ、あそこじゃ、なんで今の今まで思いつかなんだろう。岩と岩との間がちょうど祠になっており、まったくおあつらえの所じゃ」 じいさまはさっそくそこに祀ることにした。 こうして岩の間に祀られた木っ端の観音様は、拝むたびにますます光を放ち、近所の人々や、旅人を驚かせた。 そして熱心に拝めば、必ず願い事がかなえられ、とくに馬のことについては、霊験あらたかであった。 そこで近所の衆も、これは捨てておけないと、立派な木の観音様を作り、この木っ端の観音様を胎内仏とし、お堂も立派に建てて祀った。 |

|

| これが、今ある懸崖造りの岩出観音堂のはじまりだそうな。 その後は、木曽の衆はもちろん、中山道を通る旅人からも、馬の神様として広く信仰されるようになっていったという。 (大桑村須原) |

|

| 5 岩出観音 | |

| 昔、橋場の下、カシャ尾に心のやさしい老人がいて、茶店のかたわら草鞋や馬沓などを作っていた。 ある日、この茶店を通りかかった武士が、馬沓を頼んだ。 ところが、あいにくすぐはかせられるのは片足分しかなかった。 それでも武士は、片足分つけ去って行った 武士を見送った老人、まてよと考えてしまった。あれでは馬がかわいそうだ。 そこで、大急ぎ片足分の馬沓を作り武士の後を追った。 大島の曲がり角でようやく追いつき、馬沓を渡すと、武士は老人のやさしく親切な姿に心に深くうたれ、御礼に近くにあった木片に、「馬頭観世音菩薩」と書き老人に渡した。 「これを観音像の胎内に入れて祀れ。そうすれば、きっと良い馬が育つであろう。」 いうなり武士は姿を消した。 老人は、その木片を家に持ちかえり、ひとまず神棚に祀ると、不思議なことに木片は、ときどき目を射るような光を放った。 これを見た老人は、これはきっとご利益のある木片に違いないと、向かい側の岩出山の岩間に祀った。、 すると、なおのこと光明を放ったので、木片を腹におさめた観音像を刻み、なお一堂を建立した。 こうして祀られた観音像は、岩出の馬頭観音として人々の信仰を集め、馬を飼っている人たちを遠くからよんだといわれている。 今でも「岩出観音」は、橋場の崖の中腹に、京都の清水寺にみまごう懸崖造りで、いかにも馬の里らしい心あたたまる伝説を伝えている。 |

|

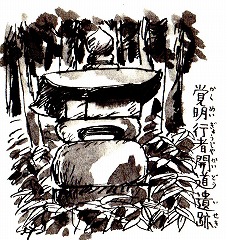

| 6覚明行者のお守り | |

| 覚明行者は御嶽の登山道を開き、全国に御嶽の名を広めた人だ。 尾張の里に生まれた覚明は、幼いころより御嶽にあこがれ「修業を積んで御嶽に登る道を開きたい」という強い願いを持っていた。 |

|

| そこで大人になると木曽路を訪ね、大桑の古宮の滝に打たれて厳しい修行を重ねた。どうどうと流れる水に体を打たせ、体と心を鍛え抜くのだ。 この修行の間の宿としては野尻の古瀬屋を選んだ。覚明はここに身の回りの物を置き、修行の間に泊ったりした。 古瀬屋の主人は、覚明の修行の応援を一生懸命にしようと何くれとなく心を配り、覚明が修行から帰れば、 「おかえりなさいまし、さぞお疲れでございましょう。なにもないこんな家に泊まっていただいて、もったいのうございます。何か用事なり不自由がありましたら、なんなりと申しつけて下さいまし。」 と丁寧に迎えた。 覚明もそれに答えて、 「いやいや私は修行中のみ、何の不自由がありましょうぞ。それより、こんなに大事にされ、もったいないことだ。ありがたいことだと思っております。」 と礼を言った。 こうして古瀬屋に泊りながら、覚明は長い間修行を積み重ねた。 |

|

| ある日修行から帰った覚明はあらたまって、 「長い間、ごやっかいをかけました。私はいよいよ明日から御嶽に登ろうと思います。幸いお山を開くことができましたら、お山に骨をうずめ、再びここへは帰らぬつもりです。厄介になったばかりで何もお礼ができぬのが心苦しくてなりません」 と言った。主人は手を横に振って 「いえいえ、とんでもございません。尊いお仕事のお役にたてば、それが何よりでございます。どうか無事お山が開けますよう、私どももかげながらお祈りいたしております。御礼なぞという心はどうかお捨てになってくださいませ。」 と、言った。 「それではあまりに申し訳ない。ここに私の作った安産のお守りがあります。どうかお納めください。もし祈ってききめが無い時は、木曽川へ捨てて流してください。」 と、お守りを渡し、次の日は御嶽へ向かって旅立って行った。 古瀬屋ではこのお守りを大切にしていたが、近所にお産の近い人がいると聞いて、早速拝ませたところ、その効き目が現れ安産することができた。 こうなると、この土地の者ばかりでなく、話を伝え聞いて、遠くからもお守りを拝みに来る人が多くなった。 |

|

| 一方覚明行者は、御嶽への登山道を、何年もかかって、ようやく開くことができた。お山を開き終えた覚明行者は、御嶽の二の池で往生してしまわれた。 |  |

| 古瀬屋の主人は、それとも知らず、 「こんなに尊いお守りを私の家に置いたのではもったいない。どこぞ祀るに良い場所はないものか。」 と近所の人々にも相談していた。 そうこうしているうちに、覚明行者の死を伝え知ると、 「今はもう覚明様も立派にお山を開き、往生されてしまわれた。これを覚明様の形見と思って、以前修業をつまれた滝の傍へ社を建ててお祭りするのが一番よかろう。」 と、たちまち相談がまとまり、古宮の滝に祀ることになった。 社はその後も安産を祈る人で長くにぎわったという。(大桑村野尻) |

|

| 7尼橋 | |

| 昔、大野の里に女百姓と女の子が住んでいた。 ある日のこと、二人は山へ薪取りに出かけた。二人は山で一日遊び、夕暮れを迎え帰ることにした。 「おら、まっと遊びてえ、お母(かあ)とまっと遊びてえ」 女の子はだだをこねたが、母親は夜になると山犬が出るからとなだめ、自分は小山のような薪を背負い、女の子には軽く背負わせ、山を下った。 そして、村のはずれの丸木橋を渡りはじめた時、後の女の子が気になって、体をよじりふり向いた。 と、その拍子に薪の先で女の子を川の中にはき落としてしまった。 女の子の悲鳴に、母親は薪ごと川にとび込み女の子をさがしたが、急な流れに女の子は赤いもすそを見せたまま、あっという間に川下へと流されてしまった。 母親は夢中で助けを求めたが、女の子は翌朝、立ヶ鼻の青渕でみつかった。 母親は女の子のむくろを抱いて三日と泣いた。去年、夫を亡くし、今また可愛い娘を失い女百姓の悲しみは谷底をえぐって逆巻いた。 仕事も手につかず、茫然として一年。 やがて、女百姓は髪をおろし尼となって、あの女の子が落ちた橋のたもとに庵をむすび、永く夫と女の子の冥福を祈ったという。 それから、村のはずれの丸木橋は、「尼橋」あるいは天橋、阿満橋ともよばれるようになった。 |

|

| 8鎮守の森のお稲荷様 | |

| 春になると「田を打て、田を打て」、鎮守の森からお稲荷様の呼ばる声が聞こえる。鎮守の森の桜が、二,三輪咲く頃になると、今度は「蒔きつけろ、蒔きつけろ」のお稲荷様の声。村の衆は、このお稲荷様のいうことに急かされて、まちがいなく百姓仕事を続けてきた。 ところが、ここに実に怠け者の百姓がいて、常々お稲荷様の教えをけむたく思っていた。遊びたいと思っても、「田を打て、蒔きつけろ」と聞かされては、遊ぶわけにもいかない。そこで、ある夜こっそり鎮守の森へ行って思いきりの悪さをした。 なんと、お稲荷様に下肥ぶっかけてきたのだ。 それから、お稲荷様の声は聞かれなくなった。しかし村の衆は、お稲荷様が「田を打て」といった頃、鹿子(ししご)山の雪が鹿の子斑点になっていたことや、「蒔きつけ」は桜の二分咲きだったことを覚えていて、それは今に伝えられている。 |

|

| 9鹿の湯 | |

| 小川というところに一人の猟師が住んでいた。 ある日のこと、山奥で狩りをしていると、一匹の牡鹿に出会った。 「しめた」と、銃をかまえたが、鹿は逃げるようすもみせず、河原におりると水たまりに入り、じっと水に浸っている。 なにごとかと見ているうち、鹿はゆっくり水たまりを出て、また片足を引きずり森の奥へ消えて行った。 不思議に思った猟師は、水たまりに近づきよく見ると、そこは赤渋の泉で、近くには冷泉がもくらもくらと湧出していた。 猟師は、この思いがけないえものに狂喜して、村人に告げると、そこを湯場にした。 今でもこの温泉は、小川の奥にあり、「鹿の湯」と名づけられラジウムが含まれた効能ある秘湯とされている。 |

|

| 10 順礼女の機転(信濃膝栗毛 滑稽旅賀羅寿) | |

| 木曽路の野尻宿と須原宿の間の茶屋で、一休みしていると、私のそばに二十五,六の人相の悪い二人づれが、チビリチビリ一杯やっていました。 それを向かい側の茶屋から、ジッとうかがっている順礼女があります。変だなと思っていると、順礼女がサッと走りよったかと思うと、いきなり、そばにおいてあった二人づれの道中荷物をひったくり、庭先の井戸へ投げこんでしまいました。一瞬のでき事なので、一同、しばらく、あっけにとられてしまいましたが、やがて二人は、 「こいつ、気違いか。ひとの荷物を、なぜ井戸へ打ち込みやがった」 と、さんざんに女をなぐりつけます。なぐられながら女は叫びました。 「皆さん、この二人はゴマの灰です。先日、善光寺の路で、この二人に、金子三両と守り本尊の観音様をとられました。皆様おしらべください。」 「さては」と大勢寄って、二人連れを取り押さえようとしたが、一人は取り逃がしてしまいました。 そこで井戸の荷物を引き上げて見ると、順礼がいったとおりの金子三両と、観音さまが出てきましたので、一同、順礼女の機転に感心したことでした。 |

|