|

王滝村の昔話

|

| 1 | 弁慶岩 | |

| 「弁慶岩」と呼ばれていた大きな岩が野口という集落にありました。岩の表面には、まるで弁慶が長刀で切りつけたような縦の割れ目があり、 その割れ目の両側には足跡のような窪みがあり、弁慶が岩を切りつけた時に岩に登って立った跡だといわれていました。 村人達は、夜その岩の前を通るとなんとなく背筋が寒くなるような気がして、通るのをいやがりました。 今はもうその岩は、沼の底に沈んでしまい人目にふれることもなくなりました。 |

||

| 2 | 樽沢の主 | |

| 昔、樽沢の上流に大きな渕があり、そこには大きなイワナの主が住んでいたということです。 ある日、村にお坊様がやってきて、一晩泊まっていきました。村の人は、このお坊様に小豆のご飯を御馳走しました。お坊様は、初めて食べるかのようにとてもおいしそうに食べました。 翌日、お坊様は帰る前に、「樽沢の渕に毒を流して魚をとることは、絶対しないでください。あの渕には大きい魚もいれば、小さいのもいます。みな仲良く平和に暮らしているのですから、」と、まるで見てきたかのように言いました。村の人は「不思議な人だなあ。」と思いましたが、すぐお坊様の言ったことを忘れてしまいました。 ちょうどそのころ何も知らない村の若者たちが、樽沢の渕で毒を流していました。いろいろな魚がつぎつぎに浮かんできて、面白いようにとれます。つい調子に乗り過ぎ、毒を多く流してしまいました。するとどうでしょう。一メートルもあるかと思われる大きなイワナが浮かんでくるではありませんか。その魚の腹はとても膨らんでいたので、切り開いてみると、どうしたことか中から小豆のご飯が出てきました。 きっとあの日村へ来たお坊様が、樽沢の渕の主だったのでしょう。渕の主が他の魚を守るためにお坊様に化けて、村の人に毒を流すことだけはやめてほしいとお願いに来たに違いありません。 |

|

|

| 3 | 初めての稲穂 | |

| 上島(現在の上条・下條)というところに人がまだ住んでいなかった時のことです。季節が秋から冬へと変わる頃に、鉄砲をかついだ一人の漁師がこの地へやって来ました。猟師は、凍傷を防ぐために「花もじ」という、 草鞋に当て布をしたものを履いていました。猟師は、だいぶ歩いたので花もじの緒も切れかかっていました。そこで沼の近くで腰を下ろし、花もじを新しいものにかえ、緒の切れかかった方は沼へ捨てていきました。 翌年の秋、猟師が再びこの地を訪れると、捨てていった花もじに穂がついていたらしく、五,六本の稲ができ、実がついていました。 このことから、この地でも、米ができるということがわかり、それから上島が開けていったということです。 |

||

| 4 | 三浦 | |

| 王滝村の始まりは、滝越からだといわれています。 鎌倉時代に三浦家という一族が、伊勢から飛騨川をさかのぼり、下呂というあたりまで逃げてきて住みつきました。またその中には、川をまたさかのぼり、今井野を経て滝越に住みついた者たちもいました。 この事を裏付けるかのように、今もお年寄りの中には福島方面を、「奥」岐阜方面を「里」という人がいます。 さて、この三浦家の三~五代目に三浦某というたいそう力のある人がいました。ある時、鳥居峠で戦いがありその人は、「戦ならオレにまかせておけ」と、青竹をしごいてたすきに、道の悪いところは、馬をかつぎ上げてすけだちに出かけたそうです。 |

||

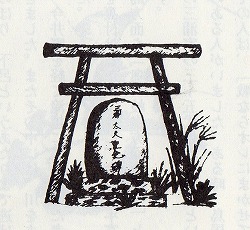

| 5 | 三浦太夫記念碑 | |

| 三浦太夫ハ其何人ナルカヲ詳ニセズト 雖モ大祖ハ三浦介ナリト傳エ或ハ瀧口ノ侍ナリシト云ヒ或ハ朝夷三郎義秀ナリト伝ハル我瀧越区三浦氏ノ始祖ナリ初メ三浦太夫三浦平ニ隠栖シテ農ニ帰シ数世此地ニ居住セルモノ如シ然ルニ風土農ニ適セズ乃チ瀧越ニ徒ル爾来幾星霜三浦太夫ノ墳塚ハ荊棘ニ埋マル江戸時代三浦山ノ管理人内木氏墓碑ヲ建テテ之ヲ顕シ明治四十三年其後裔ナル三浦氏一同ハ新ニマタ石ニ靱シテ始祖ヲ祀ル今茲大同電力株式会社ハ三浦平ヲ以テ貯水池トナサントス工成ヲバ我始祖ノ墳塚ハ水底ニ埋没セラルルナリ依テ同会社ノ援助ヲ得テ墳堂ノ移転ヲナス新墓城ハ高燥閑雅ニシテ瀧越区ヲ一望ニ瞰下ス冀クハ始祖ノ霊ヨ平安ニ鎮リ永遠ニ三浦氏一族ニ加護ヲ垂レ給ヘ |  |

|

| 6-1 | 三浦太夫 | |

| 「おれたちの先祖は王子様だ」という一族が木曽谷にはいる。 昔、京都御所の女官が身ごもり、王滝は三浦山中に逃げ隠れ住むことになった。 やがて女官は玉のような男児を生み、その後子孫は三浦氏を名のり順調に繁栄した。 が、三浦平では気候が悪く、作物が育たない。 そこで、二里下流の滝越に移り新たに開墾をはじめた。 三浦平が笹原になる頃、滝越の盆地は美しい田畑の里になっていた。 三浦一族の長老三浦太夫を、京都から女官をともなって木曽に来た時の侍といい、また巴御前を母にもつ朝比奈三郎義秀ではないか、あるいは源義平の従者三浦氏ではないかともいわれているが、共に大力無双の剛の者、山中における開墾にふさわしい者として伝えられている。 三浦太夫は五十人前の力持ちで、堤の大きな水門を一人で運んだ。 三浦太夫の住んでいた所は、山の奥もまた奥で、開墾するにも馬がいない。そこで太夫は里に下り馬を買い求め、かついで持ってきた。 三浦一族、先祖の地三浦平は、今三浦ダムの湖底にある。 |

||

| 6-2 | 三浦太夫 | |

| 三浦太夫は五十人前もの力持ちで、京都では有名なおさむらいだったという。しかしいくさばかり続く血なまぐさい都をきらい、静かなくらしをさがして、母の故郷、王滝村に移り住んだという。 王滝村、三浦平に一族ととも移った太夫は弓矢のかわりにくわを取り、 たてのかわりになたをふるい、がしゃんがしゃんこの地を開墾した。 奥方はこの山ん中に来た時、すでに身ごもっており、やがて玉のような男の子を産みおとした。 二人はますます仕事に精が出て、一族のくらしもだんだん豊かになっていった。 男の子が十三になった時、ほかの土地の様子も見せておこうと、太夫は子どもをつれ、濃州(岐阜県)の国へ出かけていった。 ふたりがある村を通りすぎようとすると村人が大勢出てつつみを作っているのに出会った。見れば大きな水門を作り、大勢でよってたかって、それを運ぼうとしとる。ところが重くてなかなか動かなかった。 〈山を切り開いている三浦一族なら、こんなものかんたんに動かせるになあ〉 太夫は思わずぷっとふき出してしまった。 太夫が笑ったのを見とがめた村人は、 「なにがおかしいんだ。人が一生けんめいやっとるのに」 「それとも、おまえなら動かせるというんか。そんなら運んでもらおうじゃないか」 とつめよった。 「笑って悪かった。わしらは山ん中に住んどるので何も知らんが、ただわしらなら、あんなに大さわぎをせんと、動かせると思ったまでのこと。笑ったおわびに手伝いをさせてもらいましょうか……おい、おまえもちょっとかたをかせ」 太夫は息子に声をかけた。 「ほいきた。」 というので、ふたりは力を合わせ、水門をぐいぐい運びはじめた。 これを見た村人はたまげてしまった。 「あれを見い。あんねにくそ力があるのはただの人じゃあるめえ。」 「山ぞくのかしらかもしれん」 「いんや、山男か、天狗にちがいない。」 「このまま生かしておいては、わざわいが残るかもしれん。」 「重い水門を運んでいるうちなら、自由もきくまい。みなでとりおさえ殺してしまおう。」 とささやき合った。 太夫はただならぬ村人の動きに気づき、ゆだんをせず水門を運んでいたが、村人が大勢でおしよせると見るや、水門をなげ出し、そばに生えていた大木を根こそぎひきぬいた。 「せっかく水門を運んでやろうと思ったのに、恩をあだで返すとは何ごとだ。」 太夫は大声で村人をしかりつけ、大木をかまえて仁王立ちになった。 このありさまを見た村人は、どぎもをぬかれ、くもの子を散らすようにちりぢりに逃げてしまった。 「とんだ手間をとらせて。」 太夫は苦笑いをして、再び水門を息子とにない、つつみまで運んでやった。 太夫は帰ってさらに開墾をつづけたが、馬のいない不便さを思った。 〈馬がいたらなあ。仕事はもっとはかどるものを、この辺には、馬の食べる草ならいくらでもあるのに。〉 しかし里からここへはまだ道らしい道もない。だが太夫は里で馬を買い求め、かついで持って来た。 こうして仕事ははかどり、一族はさかえていったが、なにしろ、高く寒い山の中では、作物のできが悪い。そこで二里(約八キロメートル)下の滝越の地へ移り住み、一族はますますさかえたという。 いまも滝越部落に住む人たちはみな、三浦と名のり、三浦太夫の子孫であることをほこりに思っている。 そして、滝越部落を一望できる山の中腹に先祖三浦太夫のお墓が立っている。むかしは三浦平にあったのだが、昭和十二年のダム工事によってここに移され、いわれある三浦平は今、三浦ダムの湖底深くねむっているのだ。(王滝村三浦) |

|

|

| 7 | 浦島の釜 | |

| 野口集落の氷ヶ瀬に 、「浦島の釜」と呼ばれている所があります。 この集落は他と比べて小さな集落だったので、祝事や葬式というように、人の集まることはめったにありませんでした。ですから、急に人の集まりがあると、「器」が足りなくて、大変困りました。 そこで村人は器を貸してくれるという「浦島の釜」へ行き、そして紙に貸してほしい器の数を書いてそこへ置くと、まっすぐ家へ帰りました。 あくる日、半信半疑でもう一度そこへ行ってみると、きれいな器がきちんとそろえて置かれていました。おかげで村人達は、とても助かっていました。そして、使った後に器を返すことを、誰一人として忘れたことがありませんでした。 ある日、この集落で結婚式が行われることになり、いつものように「浦島の釜」から器を借りました。ところが、返す時になって、村人の一人が器のふたが一つなくなっていることに気付きました。一生懸命探しましたが、結局見つかりませんでした。仕方がないので、そのまま返すことにしました。 このことがあってからは、どんなにお願いしても、決して器を貸してくれることがなかったということです。 |

||

| 8 | すりこぎかくし | |

| 昔のことです。 ある年の十一月二十三日の晩、あるおばあさんの家に、みすぼらしいかっこうをしたお坊様がやってきて、一晩の宿を頼みました。 木曽の夜は、ことさら寒いものなので、おばあさんも泊めてあげたかったのですが、なにしろ今夜自分が食べるものもなく、せっかく泊まっていただいても食事も出せないので、断わりました。 「そうですか、それは困りました。それなら」 と、そのお坊様は、隣の家に掛けてある稲を指さしながら言いました。 「ほら、あそこに沢山の稲が掛けてあります。それを一わほどもらっていらっしゃい。」 おばあさんは、ビックリして答えました。 「だめです。あんなところから取ってきたら、足跡が残ってわかってしまいます。」 するとお坊様はにっこり笑ってこう言いました。 「では、その足跡はわたしが雪を降らせて隠してあげよう。さあ行って稲をとってきなさい。」 おばあさんはお坊様の言われたとおりに、隣の家から稲を一わほど取ってきました。 その夜、お坊様が言ったとおりに、うっすらと雪が降り、おばあさんの足跡はすっかり消えてしまいました。 この雪のことを「すりこぎかくし」と人々は言い、また雪を降らせてくれたお坊様は、諸国をまわっていた弘法大師だったと言い伝えられています。 今でもこの土地では、十一月二十三日には、「すりこぎかくし」を思い出して、弘法大師のためにいろいろなことをします。 十一月二十三日の朝、まず、団子やおはぎを作って、仏壇とは別に作られた弘法大師のところにお供えします。 それから[ひとうすもち]といって、一升ほどのお米をつき、お餅を作ってこれも供えて、後日家族だけで焼いて食べます。これは子供のやけどを防いでくれると言われています。 そしてその日の夕方、おばあさんと弘法大師の話のようにおかゆを作り、漬け物といっしょにこれもお供えします。 この漬け物は、どんなに沢山漬けた家でも、決してこの日まではあけません。この年の漬け物は初めてあけられ、まず、お供えしてから人々の食卓にあがるのです。 土地の人々は今でも、十一月二十三日に雪が降ると、「弘法大師様がいらっしゃった」といって、「すりこぎかくし」の話を思い出すのです。 |

||

| 9 | たかいをの太鼓 | |

| いつの頃からか風が吹く度にまるで弁慶が太鼓を叩く様な音がするようになりました。人々はとても不思議がって原因を調べてみるとなんとそれは岩の下が空洞になっていて、風が吹いてそこを通るたびに、「ドンドン」と鳴るのでした。これ以来この岩を「たかいをの太鼓」別名「弁慶の陣太鼓」とも呼ぶようになりました。 | ||

| 10 | 下城の弘法様 | |

| 昔、崩越の下城というところでは、水が無いため作物が取れず人々は困っていました。 ある日、人々が集まって相談しているところへ一人のみすぼらしい姿をしたお坊さんが来て、 「私が水を出してあげましょう」 といって持っていた杖で地面をたたくと、そこから水が流れ出てきました。人々は喜んでお坊さんに礼をしようとしましたが、そこにはもうそのお坊さんの姿はありませんでした。 後にそのお坊さんは弘法大師に違いないと言って、その水を弘法水と呼ぶようになりました。 現在は、ダムができたために見ることはできないそうです。 |

|

|

| 11 | 落人のたたり | |

| 昔、木曽の王滝村に平家の落人で、「二宮」という身分の高い人が逃げてきました。 が、疲れ果ててもうこれ以上は逃げることができません。 ふっと見ると目の前に直径一メートル程もある大きな木がありました。これはかっこうの隠れ場所だと、この木の陰でしばらく休むことにしました。その後この落人が追手に見つかったか、自決したかはっきりしませんがこの場所で死んだそうです。 それから幾年も年が過ぎ、人々の記憶からもこの話が忘れ去られた頃のことです。村でも評判の働き者で親孝行と言われていた若者が突然訳もわからない病気にかかりました。医者に聞いてもわからず、とうとう死んでしまいました。またそれだけではありません。次々と原因不明の病気にかかって、手の打ちようもなく死んでしまいました。村人はきっとタタリであろうと口々に言い合っていました。 ある日のこと、病人が出て困っていた家で、福島町の足の不自由な行者を招きました。行者は村へ着くや否や、突然不自由な足にもかかわらず、ものすごい速さで走りだしました。人々がやっとのことでついて行くと、そこは昔あの落人が死んでしまった場所でした。きっと成仏できない霊が、供養してもらいたいがために、人々にあんなことをしたのでしょう。 原因がわかり村の人たちは、早速、供養をして祠と二宮大権現と刻まれた石碑を建てました。それからプッツリと病人が出なくなりました。 また、この平家の落人の奥さまが、あの姫淵で身投げしたお姫様だとも言われています。 |

||

| 12 | 御嶽山の神様 | |

| 昔々、木曽川に沿って二人の落人が、追手に追われて逃げてきました。その落人は、とても高貴な女の人たちで、ひとりは「タカ」という名で、もうひとりはその義母でした。 いよいよ追手が迫ってきて、義母はタカに、 「私が先に行って、安全な場所を見つけましょう。あなたが道に迷わないように、私が五月の種を蒔きながらいきますから、花が咲くころ五月をたよりにしてのぼってきなさい。」と言って、王滝川を上流へと進んでいきました。 季節は変わり、春になりました。タカは義母が言っていたとおりに、五月が咲きだすと急いで出発しました。赤い花が王滝川の流れに沿って、奥へ奥へと続いています。 ずいぶん進んでいくと、しだいに高い山が見えてきました。タカはずいぶん疲れていましたが、 「おかあ様が待っていらっしゃるから、急がなければ」」と、とうとう山の麓までやってきました。けれども花は山の上まで続いています。タカは険しい山を、足をひきずり、ころびながらも登りました。 やっと頂上に着きました。けれども義母の姿が見えません。とたんに疲れがでて、もともと体が弱い人だけに、すぐ亡くなってしまいました。タカは、義母のことが気がかりで、山の神として生まれかわりました。 この山は、御嶽山と呼ばれ、神様の山ということで毎年多くの熱心な信者たちが訪れています。 |

|

|

| 13 | 山のこう | |

| 春と秋に「山のこう」という行事があります。 この日家々では、もち米とうるち米を混ぜて粉にし、だんごにした「はたきもち」というものを作ります。 これをホウバの葉に二つづつのせて、各家ごとにある「山の神」にお供えします。 またこの日は、「山の神」が、自分の領地の木の葉を数える日といわれ、山仕事に携わっている人は皆、朝から一日仕事を休んで、「山の神」の邪魔にならないようにしています。 ところが、この日の夕方に雨が降ると、木の葉が流れてしまい、「山の神」は、木の葉を数えられなくなり人々は、「山の神が、水神に負けた」。と口々に言います。 |

||

| 14 | 神隠し | |

| 「オーイ。神隠しだ。神隠しがあったぞ。」 こんな声が村中に響きわたりました。季節は春、田植えのまっさい中です。村でも評判の働き者の若者が、二、三日前から家に帰ってこないのです。家族はもちろんのこと、村中総出で山や川、野原や藪など、いたる所をさがしましたがいっこうに見つかりません。 「これだけさがしても、影もかたちもないのは神様がいたずらなさったに違いない。神隠しだ。神隠しだ。」 ということになりました。 ところが不思議なことに、しばらくたってから、いなくなった若者の妹が、家の裏の桑畑に行った時のことです。そこにはやせおとろえ、白髪になった兄がいるではありませんか。驚いたの驚かないのって、それはもう大騒ぎになりました。そこで若者に、いなくなっていた間のことを聞いてみました。しかし若者は首をかしげるだけで全く記憶にないようでした。 幾年かが過ぎ、人々は神隠しのことなどもうすっかり忘れていました。そんな時、今度は小さな子供がいなくなりました。さあたいへんです。村中の人々がさがしました。すると、屋根の方で泣き声が聞こえてきました。声のする方へいってみると、いなくなった子供が、とても一人でははいりこめない所にすわって泣いています。人々はこれも「神隠しに違いない。」といって恐れました。 |

||

| 15 | 長たれ田んぼ | |

| 昔、上島にある「長たれ田んぼ」あたりは、草木も育たない沼地だった。 ある年の冬、一人の猟師が鴨を追ってここに来ると、一服してさてと草鞋のひもをすげ替えようとした時、藁の穂についていたモミが一粒落ちた。 次の年、また鴨を追ってここに来てみると、みごとな稲が一茎穂をたれている。 それを見て、この沼地でも稲が育つことを知り開田を村人に勧めた。 長たれ田んぼも、最初はこのモミ一粒からだったといわれている。 |

||

| 16 | せどおねの湯 | |

| 昔、木曽氏が権勢をはっていた頃、二子持ちに「せどおねの湯」という温泉が湧き出ていた。 そこは、飛騨街道筋でもあったことから、旅人が多く浸かり、そのうち福島からも侍たちが来るようになり、だんだんめんどうなことが起きるようになった。 なにより、代官の入浴には人夫や物の徴発もされ、地元ではその負担に耐えきれなくなった。 村人はいっそうのこと、こんな湯などなければいいと思うようになった。 そこで、村人相談のすえ、こっそり牡牛一頭、雄鶏一羽をいけにえにして湯口に埋め湯道を断ってしまった。埋められた牡牛や雄鶏は、七日間というもの鳴きつづけたが、それで湯場は絶えてしまった。 それからは、湯と死骸から出る悪臭で、ここに来る小鳥から獣まで倒れるほどだったという。 |

||

| 17 | 長太渕 | |

| 落葉松渕といって、周りに落葉松が生い茂っている池に、長太は毎日釣りに来ていた。池は長太の遊び場だった。 だから、池のたいがいのことは知っている長太だったが、どうしたことか足を滑らせ池の中に落ちてしまった。 日が経って、長太のことを知った村の衆は、池の底をさらってみたが、長太はどこにもいなかった。 せみも鳴きだす 木の芽もふくが 長太かわいやさたがない 村人は、この池を「長太渕」と名づけ、長太を歌いなぐさめたという。 |

||

| 18 | 小豆のごはん | |

| 昔王滝の崩越におきくという十三になる娘が父親とふたりで暮らしておった。 父親は長い病で寝たっきりだったので、おきくが近所の走り使いや子守をして、その日その日をやっと暮らしておった。 そんなおきくに今、心配事がひとつあった。それは岩戸様のお祭りのことだ。 毎年この村で行われるこのお祭りには、小豆のごはんを食べるのがしきたりになっていた。 「とうちゃん、もう心配せんで、わしゃあもはえ十三になったで、もう仕事だって一人前にできるで、・・・・・・・。」 と父親を励ましてはきたものの、やはり女手一つで、病気の父親をかかえていては、とても小豆を買うだけのよゆうはなかった。 〈それでも今年こそは、とうちゃんに小豆ご飯を食べてもらいたい。とうちゃんを心配させないためにも・・・・・・・・。それに近頃めっきり弱ってきたで、来年の岩戸様までは持たないかもしれん。どうしても小豆を手に入れたい。〉 おきくはそう思った。そして近所の手伝いや子守も前にも増して一生懸命にやった。そして、その日を暮らしても幾分余るお金ができるときもあったが、かわいそうに、借金取りにねこそぎ持っていかれた。 そうこうするうちお祭りはどんどん近づいて来た。そんなある日の夕方、おきくは昼間の仕事に疲れ切り、それでも早く家に帰って父親の世話をせねばと道を急いでいた。と、 「おきくちゃ、ちょっと。」 と呼び止められた。ふりかえってみると、山持の息子、春吉だ。 〈嫌な人につかまってしまった。春吉っつぁは、いやにこの頃つきまとうし、ほんとうにいやだ。〉 おきくは知らん顔して行きすぎようとした。 「おきくちゃあ、小豆とお米はできたかな。」 小豆と聞いておきくはぎくっとした。 「今夜岩戸様の裏へ、おいなんよ。小豆とお米たあんと持ってってやるに。」 春吉は、おきくに近づくと、手を握ろうとした。 「いらん」 とっさのことだった。おきくはその手をふりはらうと一目散に走った。なぜか涙があふれて仕方がなかった。 その晩おきくは迷った。 〈岩戸様の裏へ行こうか、行くまいか……。まだ幾日か日がある。そのうち何とか小豆が手に入るかもしれない。あてはないけれど・・・・・・・〉 いくら考えても同じところをどうどうめぐりするだけだった。しかし最後には、 〈春吉の世話にだけは、死んでもなりたくない。〉 ということだった。 そんなことで、祭りの前の日になっても小豆は手に入らなんだ。 祭りの前の日には、おきくは近所の物持ちの家に手伝いに行った。仕事はもちろん祭りの用意で、掃除やら、ごちそうの準備だった。とりわけ、洗いざるに盛り上げられた小豆がおきくの目をひいた。おきくはそれがどんなにうらやましかったことか。 「おきくちゃ、今日はよう働いてくれたで、小豆をちいっと持って行きな。」 なんて、おかみさんが言ってはくれまいか。 おきくは、そんなことを願いながら、いつもより、もっともっと一生懸命に働いた。 しかし、誰もそんな言葉はかけてくれなかった。 夕方近くなると、おきくは用事を見つけては、流し場のそばに置いてある洗いざるのそばを何回も通った。洗いざるにはあの小豆が、きれいに洗いあげられているのだ。何回目かの時、おきくは人の見ていないすきをうかがい一掴みの小豆をたもとに入れた。 次の日おきくは、ほんの少しではあったが小豆ご飯をにて父親に食べさせた。 「何年ぶりかなあ、小豆ご飯は。最後に食べたのはまだお前の母ちゃんが生きていたころだ・・・・・・・。」 目をしょぼつかせ、一粒一粒を味わうようにして父親は食べた。 「よかったいねえ、とうちゃん。これからは、ちっとはうまいものも作るで、はやくよくなって。」 おきくがいそいそとおかわりをもろうとしたその時だ。 台所の戸ががらっと開いて、無遠慮にも春吉が入って来た。 「なあんだ。もう小豆ご飯すんだんかな。なんなら、少し上げようと思って。」 おきくはとび上がらんばかりに驚いた。 春吉は、小豆ご飯など食べられないのを十分知っての上の、おせっかいの、のぞき見だったのだ。 それからというもの、 「おきくちゃ、俺の言うことを聞かんと、小豆ご飯のこと村中に言いふらすに、どうせ、どっかから盗んで来たんだから。」 としつっこくおきくに近づこうとした。 おきくはそのたび何とか言い逃れてはいた。幾度もそんなことが続くと、とうとう春吉は怒りだした。 おりもおり、王滝川の真ん中の大岩を橋台にして橋がかけられようとしていた。そしてこの大仕事を無事終わらせるため、人柱を立てたらよかろうという話が持ち上がっていた。 人柱とは難しい工事が無事に終わるよう、橋げたの穴に人を生き埋めにすることだ。 昔はこんななに、。むごいことがよくあったのだ。 業をにやした春吉は、 「そりゃ、なんたって大工事だ。人柱を立てるにこしたことはない。あて?あてはあるさ。おきくのおとうよ。おきくはあんなしおらしい顔をしとったって、ぬすっとだからな。岩戸様の祭りの時、小豆を盗んだのを、おらあこの目でちゃんと見ただ。なに、おきくのおとうは、ほっといてもじきに死ぬんだ。」 と、村中にふれあるいた。 何にしろ山持の息子の言うことだ。 「へえ、あのおきくが盗みをなあ」 「そうさ、考えようによっちゃ、おとうがいなくなりゃあ、おきくも楽になるかもしれん。」 「もとはといえば、おとうに食わせるために盗みをしたんだ。ま、おきくのおとうを人柱にするっちゅうもんだぞ。」 と、賛成する者がだんだんに増えてきた。そしてとうとう、おとうは人柱に決められてしまった。 「たった一つかみだけでよう。おらあ、どんなことをしてでもお詫びをするで勘弁してくんろ。」 おきくは泣いて頼んだ。しかしとりすがるおきくは無理やりに引き離され、おとうはとうとう大岩の穴に生き埋めにされてしまった。 おきくは、穴に立てられた橋げたにとりすがると、身をよじって泣いた。 三日の間、昼も夜もおきくは泣き悲しんでいた。その声は、聞く人の胸をひきさき、誰も大岩のそばへ近づこうとしなかった。 しかし三日のばんから、ぴたりと泣き声がやんだ。村の衆が不思議に思って大岩に行ってみると、おきくの姿はなく、ただおきくの草履だけ寂しく残っていた。そんなことから、おきくは王滝川に身を投げたのだろうとうわさされた。 やがて橋は無事かけられたが、夜おそくにこのそばを通りかかると、 「ういよう。(悲しくせつないこと)ういよう。」 と、はらわたからしぼり出すような、おきくの泣き声が聞こえ誰も嫌がって通らなかったという。。 今では大岩橋という立派な永久橋がかけられ、川の中にあった大岩は取り除かれてしまっている。しかしなお、おきくの泣き声は時々聞かれるという。(王滝村 崩越) |

||

| 参考文献 |

| 信州の民話伝説集成 はまみつを 一草舎 |