|

| 南木曾~妻籠の昔話 |

|

| 1 | 朝比奈三郎鎧掛けの松 | |

| 上在郷という集落には、直径が二メートル程もあり、子供六人が手をいっぱいにつなげても足りない程の大きさの松がありました。 その昔、朝比奈三郎という源氏の落人が、ここまで逃げてきました。あまり急いできたのでここらで一休みすることにし、かぶっていた鎧を大きくたれ下がった太い枝に掛けました。 しばらく休むとまた急いで立ち去ってしまいました。そのことからこの松を朝比奈三郎鎧掛けの松と呼ぶようになりました。また、この松の下で舞姫をまねいて舞を舞ったことから別名「舞姫の松」とも呼ばれていました。しかし残念なことにこの松は、今はもうあとかたもなくなくなっています。 |

||

| 2-1 | 汗かき地蔵1 | |

| 昔、下伊那に、たいそう魚釣りの好きな男がいました。男は、あちらこちらへ魚釣りに出かけていましたが、或る日、木曽の妻籠へやって来ました。男は、魚のいそうな川を見つけて、釣竿を向けていましたが、突然、足元の石が、ぐらっと動いたかと思うと、男は川に落ちてしまいました。 「やれやれ、まいった、まいった。」男が岸へ上がろうとした時、川の中に光るものが見えます。「何だろう。」と男が近づいてよく見ると、それは、お地蔵様の形をしている石でした。男はそれを見て驚いて、川の中へ落としそうになりましたが、しっかり持ち直し、村の方へ走って行きました。 村人たちは、変った男が、何かを抱えて来るので、不思議がって集まって来ました。そして、お地蔵様の石を見るとたいそう有難がり、お地蔵様のためにお堂を造ってやりました。 それから毎年、四月二十三、四日には、このお地蔵様のお祭りをするそうです。そのお祭りの時にこの地蔵が水滴を流しますが、それを、村人たちは、お地蔵様が汗をかいているのだと言い、この地蔵を汗かき地蔵といいます。 |

|

|

| 2-2 | 汗かき地蔵尊2 | |

| 文化年間のこと、飯田の杣が蘭(あららぎ)川で魚釣りをしようと川岸の岩に上った。 すると、動きそうもない岩がぐらりぐらりと動きだした。杣は驚き飛び下りてみると、その岩のかげに袈裟姿のお地蔵様の黒い影があらわれた。杣は思わずひざまずき、その霊影に礼拝した。 それから、ある夜、杣の夢枕にお地蔵様が立って、あの岩を河原から引き上げ祀ってくれとの霊告があった。 そこで、光徳寺和尚、嵯峨屋小四郎が施主となって、御堂を建立し、地蔵尊石を延命地蔵として祀った。 毎年四月の例祭には、千遍念仏の唱名をして地蔵祭りが行われるが、河原にあった地蔵ゆえか、祭りにはじっくり汗をかくといわれている。 |

||

| 3 | 乳地蔵 | |

| このお地蔵様は、恋野という集落で、村人たちに大切にまつられています。 「乳地蔵」という名前の由来は、妊娠している村の女の人がこのお地蔵様の所へ行って、前でただひたすら拝み続けると不思議なことに子供が生まれた後、お乳には何も不自由しないで済んだところからそう呼ばれるようになりました。拝む人がひとり増え、ふたりふえ、この噂はだんだん村中に広がっていきました。そして村の女の人は子供ができると必ずと言っていいほどこの「乳地蔵」を訪れるようになったということです。 |

||

| 4 | いんばの白狐 | |

| 一匹の狐が人間に化けてあるお殿様のお供をしていました。そのお殿様は家来が狐ということを知っていたそうですが、よくつかえてくれるのでそのことは知らん顔をしていました。 ところがある日、人々の間で、この家来が狐だということがばれてしまい、皆でこのずうずうしい狐を罠に掛けようと相談しました。 そこで狐の大好物であるネズミの天ぷらを罠にかけておきました。そこへ狐が通りかかって罠だと知っていても食べたくてしょうがありませんでした。そこで自分の主人に「長い間お世話になりました。私はネズミの天ぷらが食べたいので行きます。今まで親切にしていただいてどうもありがとうございました。お礼に小袋と金袋の二つのうちどちらがいいでしょう。」といいました。主人は小袋の方をもらいました。 その夜狐は天ぷらを食べにいき罠にかかってしまい、そんな狐をかわいそうに思ったお殿様は、六人衆に狐を祀らせました。 今では何かなくなったものがあるとお稲荷さんに拝むと必ず見つかると言われています。 |

||

| 5-1 | 蛇抜けの話1 | |

| 南木曽町に与川という川が流れています。その川をさかのぼった山では、貴族の家を建てるため大勢のきこりが集められ、役人のもとでたくさんの木が切られていました。そのきこりの中に、正直者の与平という男がいました。 ある雨の激しい夜、与平は「トン、トン。」と小屋をたたく音に目をさましました。恐る恐る戸を開けると、白い着物を着た女の人が悲しげに立っていました。そして女の人は「これ以上木を切り倒すと、必ず悪い事が起こるでしょう。」と言い残して雨の中にスーッと消えてしまいました。 あくる日、与平はこのことを仲間に話しました。きこりたちはこの言葉を恐れて、仕事を続けることを拒みましたが、役人は聞き入れません。怖さのあまり、とうとう与平は、「腹が痛い。」と嘘をついて仕事を休んでしまいました。 その夜いつかの女の人が現れて、「明日雨が降り始めたら、山の頂へ必ず逃げてください。」と、言い残して、夕闇の中へ消えていきました。 次の日、女の人の言ったとおり、大雨が降り土砂崩れが起きました。このため、里の家々は跡形もなくつぶされて、中山道も崩れ去ってしまいました。この時与平は、土砂に流されていく白蛇を見ました。実はあの女の人は白蛇の仮の姿だったのです。 このことが起きてから、与平はきこりをやめて、馬方になり尾張の国から食物を運んだということです。 こういうわけだ南木曽町には、水難を防ぐ石碑や地蔵様が多くたてられています。 |

||

| 5-2 | 蛇抜け2 | |

| 南木曽中学校のそばに「蛇抜けの碑」がある。正しくは「悲しめる女の椅像」というが、昭和二十八年、伊勢小屋沢に起こった蛇抜け(山崩れ、鉄砲水、土砂流出]の時、生命を奪われた三人の霊を慰めるため建設されたものといわれている。 その時、押し出されてきた「平岩」に、この像はあるのだが、岩にはこの土地に伝わる「蛇抜け」の俚諺が刻みつけられている。 白い雨が降るとぬける 御先、谷口、宮の前。 雨に風が加わると危い。 長雨後、谷の水が急に上がったらぬける。 蛇抜けの水は黒い。 蛇抜けの前にはきな臭い匂いがする。 これは、昔の人が伝えた生活の知恵であり、蛇抜けに対する教訓である。 昔から南木曽は水害に見舞われた所で、古い治水工事の跡も発掘されている。 昭和五十七年、大崖地籍から林道工事中に見つかった「石積み堰堤」もその一つで、この工事には西南戦争の捕虜が多数動員され犠牲者も出たという。 建設省と町は、昭和六十二年、木曽川治水百年事業の一つとして、高さ五メートル、長さ五十メートルの、「石積み堰堤」を、県下最古の砂防堰堤として、「大崖砂防公園」にした。 |

悲しめる女の椅像 |

|

| 6-1 | 兜岩と兜観音1 | |

| 神戸の今、兜観音堂のあるあたりには昔、木曽義仲のゆかりと伝えられている、兜の形をした大きな御影石がありました。 しかし戦後、石材にするために、切り出してしまったので、今はもうありません。 この観音堂には木曽義仲の観音像も安置されています。 |

|

|

| 6-2 | かぶと観音 2 | |

| 木曽義仲が、平氏追討の旗挙をして北陸に向かう時、木曽谷の南口に当たる妻籠に砦を築き、砦の鬼門にあたる神戸に祠を建てた。そこに義仲の兜の八幡座の観音像を、僧行基が刻み遺した仏像の胎内に祀ったのが「かぶと観音」の始めとされている。 後、義仲十八代の孫木曽義昌は、豊臣方に組し徳川方と妻籠城で戦ったのだが、落城寸前、「かぶと観音」に祈願したところ、堂の屋根から白鳩が舞い立ち、天守にとまった。 これを見た城兵、かつて倶利伽羅谷の戦勝の時にもあったこととて、戦意一挙に上がりついに敵を打ち破り大勝をおさめた。 この観音堂は、妻籠宿と三留野宿との中間にあったので、旅人の休み場所ともなっていたが、木曽氏以来の故事から、武士の間に深く尊信されており、中山道通過の大名たちは、必ず下馬して参詣したそうだ。 |

|

|

| 7 | おきた狐 | |

| 昔、尾北といわれている所に、人を化かす狐が住んでいました。 旅人が通ると美しい娘に化けて、人が見とれているうちに変な道へ連れて行ったり、水車小屋で人がついておいた米を川原の砂とすり替えたりしました。 ある日のこと、一人のおじいさんが尾北のあたりを歩いていると、あの狐が化けた美しい女の人が歩いてきて、まんまとお爺さんをだましました。お爺さんは、この時の悔しさと恥ずかしさを詠いこんだ歌を作りました 「六十の坂を越したに何故かまた 尾北狐に騙された。」 *おきたというのは狐の名前だという説もあります。 |

||

| 8 | 玄蕃稲荷 | |

| 昔、狐が侍に化けてあるお殿様にお仕えしてよく主人の言いつけで江戸と京都の間を中山道を通り行き来しました。その際狐は妻籠のある一軒の宿屋に泊りました。その日もお殿様のいいつけで京へ行く途中でした。いつものように妻籠で一泊し、馬籠峠までやって来ました。するとおいしそうな天ぷらが置いてありました。しかしすぐそれは、狐を捕えるための罠だとわかりました。それでも狐は食べたくて仕方ありません。さんざん迷った挙句、一旦は通り過ぎたものの、わざわざ引き返していって食べてしまいました。罠にかかった狐は後悔していました。するとそこへ運よくいつも泊まって世話になっている宿屋の主人が通りかかりました。 主人は、あまりにも狐がかわいそうだったので、罠からはずしてあげました。狐はたいそう喜び、今まで侍に化けていたことなどすべて話し、助けてくれたお礼と、今までお世話になったお礼に金と子供のどちらかを差し上げるので、どちらがよいかと尋ねました。子供に恵まれなかった宿屋の主人は子供が欲しいと言いました。するとしばらくして、その家に子供が産れました。喜んだ主人は、お稲荷様を山の神と一緒に祀りました。 そのお稲荷様に、ものを置き忘れてどこに行ったか分からないときはお願いすると、その探し物が出てきました。 |

|

|

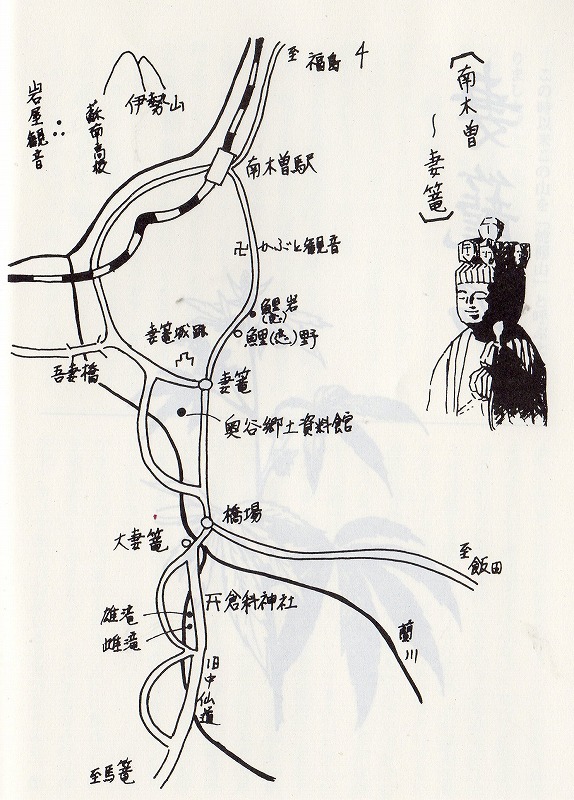

| 9-1 | 鯉岩1 | |

| 妻籠の恋野という集落には、とても大きな岩がありこの岩のことを「鯉岩」と呼んでいます。今はとても鯉の形には見えませんが、これは大きな地震のために倒れてしまったためです。 鎌倉時代ひとりの武将が戦に行くことになりました。しかしどうしても気がかりなことがひとつありました。それは恋人と別れなくてはならないことです。二人は鯉岩の前で誓い合いました。 「たとえ離れていても二人の愛はこの岩のように不動でいよう。そしてもし自分が生きて帰ってこれたらこの岩の前で会うことにしよう。」こういって武将は戦に出かけました。残された恋人は戦が終わったと聞くと毎日あの岩の所で待っていました。やがて武将が帰ってきて二人は再開し、めでたく結婚しました。 のちに年を取ってから二人でもう一度この岩の所に訪れ、思い出を懐かしんだそうです。 |

|

|

| 9-2 | 鯉岩2 | |

| 妻籠宿の北にある鯉野(恋野)の路傍に、高さ五,六間、周囲二十間ほどの巨岩がある。 江戸時代の木曽名所図会から見ると、文化二年(1805)頃までは鯉の形をした岩であった。 この岩は、昔、木曽義仲が愛妾鞆絵(巴)御前と別れを惜しんだところから「恋岩」とも呼ばれ、またある石工がこの岩を石材に切ろうと思って、のみを当てたところ、岩の中から声がしたので恐ろしくなりやめたことから「声岩」ともいわれていた。 |

||

| 10 | 伊勢山 | |

| 昔、織田信長が伊勢神宮にお参りに行った時、有名な神社なのにそのあまりにもみすぼらしいようすに、「これではいけない」と思い家来に命じて伊勢神宮を建て直すための木を切りに行かせました。 家来は木の多い木曽へやってきて、人も歩けないほど岩がごつごつしている山へ入り、そこで立派なひのきを見つけました。早速そのひのきを切り倒し筏を組んで木曽川へ落とし、伊勢まで運んで立派な神社を建てました。 このことがあってから、この岩山を「伊勢山」と呼ぶようになりました。 |

|

|

| 11 | てまりうた | |

| じんじろ様からお札がまってきた なんとまってきた 今日も日がよし 明日も日がよし 今日、今晩、隣のおばさんお茶飲みおいで きじの吸いもの 蒔絵のお椀で まず一杯吸いましょう |

|

|

| 12 | 南木蘇嶽 | |

| この山には木曽義仲が三歳から十五才の元服まで乳母の手塚千里姫という美しい人とひっそりと隠れて住んでいました。手塚千里姫は髪が八尺もあり、いつも美しい打掛を着て、帯を前で結び、爪をのばしていました。 しかし、手塚千里姫は義仲を守るために厳しい修業をして仙人になりました。義仲が元服して千里姫と別れ、日義へ帰ってしまうと、手塚千里姫は、ひとりでその山に残り、一生を送ったそうです。 この山の頂上には義仲が金時と名前を変えていたのにちなんで、「金時の洞窟」「金時の初湯の池」などというのが今でも残っているそうです。 |

||

| 13 | なぎそ岳の山姥 | |

| 三留野の東にそそり立つなぎそ岳。 その山奥の岩窟に、山姥と金時が住んでいた。 二人は、鳥獣の肉を生のまま裂いて食ったり、生血を吸ったりしていたが、金時が大きくなってからは、時どき夕方になると、酒を買いに和合の里まで下りて来るようになった。 金時はいつも、小さな二、三合入りの瓢箪を腰につるし、酒屋に来ては1升入れてくれといった。 酒屋では、とてもその瓢箪に1升は入らないというと、それでも入れてくれというので、それならと1升はかり入れてやると、これがまた入ってしまう。 土地のものは、この金時を不思議に思って、どこにいるか後をつけたが、そのたびまかれてわからない。 ある日のこと、今度こそはとつけてみて、ようやく山姥と金時の岩屋を見つけた。 この時、山姥は里人に見つけられてしまったと金時をきつく叱りつけた。 すると、その泣き声は一晩中、里の方まで聞こえてきた。 今でもこのあたりの子供たちが、めそめそ泣きだすと、「泣きびそ」といってからかうが、このように一晩中泣いていた「泣きびそ」の金時の様子から、「なぎそ岳」といわれるようになったのかもしれない。 それから山姥と金時は、百年もの間あちこちの山々で住み暮らし、長寿をまっとうしたといわれるが、今でもなぎそ岳の山奥には、二人が住んでいたという岩窟があり、「金時岩」とも「コンプリ岩(こうもり岩)」ともいわれている。 |

||

| 14 | 臆病者と肝が太い人 | |

| 大変臆病者の人が下駄を履いて歩いていました。なんとなく後ろから砂がかけられるような気がします。しかし誰もいません。また歩き出すと砂がとんできます。恐ろしくなって走り出すとますます砂がとんできます。一目散に家の中に駆け込み、戸を閉めると着物の端を引っ張られました。臆病者はあまりの怖さに腰を抜かしました。実は砂がとんでくるというのは、下駄を履いていたので自然に砂がけりあげられてかかり、着物の端が引っ張られたのは、戸に挟まっただけのことでした。 逆にたいへん肝が太い人が、夜お墓のそばを歩いていると、石塔の陰から幽霊が出ました。しかし少しも怖くないので反対に、幽霊に向かって、「後ろに大きな幽霊がいる」といいました。すると幽霊は腰を抜かしてしまいました。 |

||

| 15 | 春の七草 | |

| 正月七日には、「春の七草」といって、昔からセリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロの七つの草を入れておかゆを作って食べました。作る時、七草をまな板の上に載せ、「唐どの鳥か、日本の土地へ渡らぬ先にホーホと追えや。」といってスリコギで打ちました。 | ||

| 16 | 酒を買いに来た金時 | |

| 南木曾岳にたいそうお酒の好きな金時が住んでいました。この金時は、よくお酒を買いに里までおりて来ました。 ある日、金時は一升樽を持っていつものように里の酒屋にやって来ました。そして店の番頭さんにその樽の中に酒を三升入れてくれと、言いました。番頭さんが一升しか入らないといっても金時はどうしても三升入れろとききませんでした。 しかたがないのでしぶしぶお酒を入れ始めました。ところが一升入れ終わってもおかしなことにまだまだ樽はいっぱいにならなかったのです。二升入れてもまだ入ります。金時に言われた通り三升入れるとやっといっぱいになりました。金時は満足そうにお礼を言うと山へ帰って行きました。 番頭さんは不思議でなりませんでしたが後から考えてみると、金時の体があまりにも大きすぎたので持って来た樽が小さく見えたのかもしれません。 また別の時には金時がおいていったお金をよく見ると木の葉だったということもたびたびありました。 |

|

|

| 17-1 | 倉科様1 | |

| 豊臣秀吉の時代に、京で各地の珍しい宝物を比べる「宝くらべ」をすることになりました。このことを聞いた松本のお殿様は、ぜひ自分もこの宝くらべに宝を出そうと、家来の倉科七郎左エ門に、宝物を京まで運ぶことを命じました。七郎左エ門は大切な役目ゆえに、山賊にでも襲われたらいけないと、普通の旅人のようにふるまって行きました。しかしどこから聞いてきたか、山賊が七郎左エ門のあとをつけて、奪い取る機会をうかがっていました。 何も知らない七郎左エ門は、妻籠で一泊しました。山賊は「しめた」と、宿屋の主人としめしあわせ、七郎左エ門をまだ暗いうちに出発させることにしました。 そのころは時計というものがないので、鶏が鳴くことによって朝を知るため、宿屋の主人は竹で作った、止まり木にお湯を通し、鶏を早く鳴かせたのです。 「コケコッコー」 「一番どりが鳴いたから、さあ出発しよう。」 と七郎左エ門は、まだ明けやらぬ道を急ぎ、滝のあるところまでやって来ました。すると突然しげみから山賊が襲い掛かってきました。七郎左エ門は必死に戦いましたが、結局殺されてしまいました。その時、金の鶏だけを滝に落としてしまったそうです。 しばらくして、七郎左エ門が殺されたという知らせが妻の耳に入りました。妻はせめて、夫が殺された場所へ行きたいと、同じ道を通って野尻までやって来ました。そこで一晩泊まりました。 ところが、その宿の布団の中にみおぼえのある布団があるではありませんか。調べてみると、自分が目印に入れておいた小判が入っている夫の持っていった布団でした。 どうやらこの辺で殺されたのだと知り、村人に、そっと訪ねようやく、夫の殺された場所に着きました。妻はしばらく泣き伏していましたが、あわをとりだし、 「泡の数ほど、たたれ」 と、恨みを込めてまきました。 |

||

| その後、雨が降ると必ずといっていいほどその場所は、がけ崩れが起こりました。これはきっと倉科七郎左エ門の妻の、呪いに違いないと、村人たちはその場所に倉科神社をつくり、倉科様の霊を慰めました。それからは、ぷっつりと、がけ崩れが起こらなくなりました。 また、元日の朝、日の出の瞬間にあの滝壺に落ちた金の鶏が、鳴くということです。 |

|

|

| 17-2 | 倉科祖霊社2 | |

| 松本の豪商倉科七郎左衛門が、上方に宝くらべがあるというので、中山道をたどり妻籠宿に泊まった時のことだ。 「これはこれは倉科様。このたびはまたどのようなご用で」 宿の主人がいうことに、倉科はつい口をすべらせてしまった。 「なに、ちょっと宝くらべなどございましてな」 「ほう。宝くらべとは豪勢な。目の保養に、ちょっと見せてはくださりませんか] 「いやいや、たいした物ではございませんよ。」 倉科は、背負ってきたつづらの中から、釜、太刀、、まゆ玉、鶏などとり出して見せた。それは、みな黄金で作られたものばかり、光り輝くさまは目を射るばかりだった。 その夜、宿の主人は夜更けを待って、鶏小屋のとまり木の竹に湯を流し込み、鶏の足を温め、朝一番に鳴く鶏のときの声を早めた。 そして、自分はまだ夜の明けきらない山道をかけ、ゴーゴーと鳴る雄滝のやぶかげで、倉科が来るのを待っていた。 何も知らない七郎左衛門、一番鶏が鳴いたのにどうして夜は明けないのかと、不思議に思いながら闇をついて雄滝に来ると、いきなりおどり出てきた宿の主人にバッサリ切り殺されてしまった。 その時、つづらから飛び出た金の鶏は、ちょうど白みはじめた明かりに照らされ、滝壺の中に飛び込んでしまった。 やがて、このことを伝え聞いた倉科の女房、妻籠の宿を訪ねてみると、なんと出された布団の布地が主人の着物。 噂にまちがいはなかったと女房は、雄滝に行くと、夫の恨み「粟の数ほどたたれ」とばかり、粟の粒を蘭川にまき散らし、投身してしまった。 その後、滝からは金の鶏の鳴く声が聞こえたというが、村には次々と災害が起こったので、これは七郎左衛門のたたりかもしれないと、「倉科祖霊社」を建て、七郎左衛門の霊をなぐさめた。 毎年四月の祭りにはまゆ玉を奉納し、蚕神様としてこの社は多くの信仰をあつめてきたが、これも宝物の一つ「金のまゆ玉」に由来するものといわれている。 |

||

| 18 | 南木曽町妻籠の祇園桜 | |

| 南木曽町妻籠の光徳寺境内にある樹齢450年といわれる高さ25メートル直径約2メートルの枝垂れ桜は一名祇園桜と称す。京都の祇園から苗木を持ち帰って植えたのでこの名が生まれたと伝えられている。 |

||

| 19 | 田立の花馬祭り | |

| 花馬というのは、五宮(いつみや)神社の祭りの折、細長い竹二百本ほどに、赤、青、黄、など五色の色紙を飾り付け、それを鞍にさした馬のことだが、この花と呼ばれている竹飾りは稲の穂をかたどったものといわれている。 この花馬とよばれる行列が、笛や太鼓のはやしと共に村の道を練り歩き、神社に着くと待ち構えていた村人が争って竹花を抜き取っていく。 竹花は、家の戸口や畑にさしておくと、病気や虫除けになるといわれてきた。 また、花馬の由来については、神社の記録に宝暦十二年(1762)に雨乞いを祈願し、その成就に感謝して祭りを行ったとある。 、 |

||

| 20 | 文豪をしのぶ 藤村忌 |

|

| 八月二十二日は島崎藤村忌である。 明治、大正、昭和三代にわたる詩人であり、作家である島崎藤村は明治五年二月十七日、長野県木曽郡神坂村旧馬籠宿の本陣兼問屋であった島崎吉座衛門の子正樹の四男として生まれた。本名は春樹、藤村は雅号である。 その本陣は、明治二十八年(1895年)の馬籠大火で焼失。僅かに残ったのは、藤村の祖母の隠居所と下の味噌部屋に井戸だけだった。 昭和二十年(1945年)本陣の隠居所へ疎開して来た英文学者菊地重三郎が中心になって「ふるさと友の会」を昭和二十二年二月十七日結成し、その人々の力によって今残る藤村記念堂ができた。 藤村が東京に出たのは九歳の時だった。三田英学校、神田共立学校を経て明治学院に入り、明治二十四年に二十才で卒業、二十六才ごろ、雑誌「文学界」の仕事をして文学生活に入った。 明治女学校、東北学院を経て明治三十二年二十八才の時小諸塾に赴任し、小諸で足かけ七年生活した。小諸にその住居跡があり、懐古園には藤村の「千曲川旅情の唄」の詩碑がたてられている。小諸と藤村の関係はまことに深いものがある。三十七年に有名な「破戒」を起稿し、四十年に出版した。 大正二年にはフランスへの旅に出たが、欧州大戦で一時パリから避難し、五年に帰った。 藤村の代表作ともいわれる「夜明け前」は、昭和四年中央公論に発表したもの。長野県出身の大文学者島崎藤村の残した作品は数々あり、今も県民からしたわれている。 昭和十八年八月二十二日神奈川県大磯町の別荘で脳溢血のため亡くなった。七十二才だった。 |

||

| 21 | 情緒を生む 木曽の檜笠 |

|

| 天龍下ればしぶきに濡れる 持たせやりたや 檜笠 これは信州の代表的な民謡伊那節の一節である。檜笠をかぶって、しぶきに濡れての天龍舟下りは伊那谷の風物詩で、数多くの観光客を集めている。 この檜笠の主な生産地は木曽郡南木曽町の蘭(あららぎ)地方である。その最盛期だった頃は年産四十万から五十万個も生産していたというが、今ではビニールなどの化学製品の進出で需要は落ち、十万個位になっているという。今の主な送り出し先は日本ライン下りなど観光用が大部分とのことだ。だが、檜笠にはビニール製の帽子や、麦藁帽子とはちがった良さがあり、特に観光客の人気は落ちていない。 檜笠生産組合の共同作業所には、ヒノキをテープのように薄く細く加工した材料がうず高く積まれている。そして近くの農家の方々の手で一本一本編まれていく。農家のお婆さん達が多く、大部分の人が六十,七十の老人達。 「一日で二十個も編めればいい方で、あまり割のいい仕事ではない」という話。若い人が少ないので、後継者がなくなるのではないかと心配されている。 |

|

|

| 22 | 木曾比丘尼(木曽街道続膝栗毛) | |

| 妻籠の宿引 上方見物をすませた弥次郎兵衛・喜多八の二人は、善光寺参りをして江戸に帰ろうと、木曽路にさしかかる。馬籠の宿を通り、妻籠の宿へ下る坂道にかかるとはや日は暮れ方になる。宿引きらしい男が、しつこく二人に話しかける。 「もしもし、あなた方は妻籠へおとまりだろ。いい宿屋がありますよ。」 「いやわっちらは定宿がありやす。」 「そりゃ何屋でや。」 「何屋だろうと貴様の知ったことじゃねえ。うっちゃっておいてくんねえ。」 「いや、わしは今日クジに当たって、客引きに来やした。定宿のねえ方はオラの家へつれて行く。」 「とほうもねえ。宿はそっちのもの、銭はこっちのもの。貴様のところへ、ぜひ泊まらにゃならねえわけもあるめえ。第一貴様のところが、どんな化物屋敷か、昨日あたり首くくりのあった家か、わかりゃしねえ。」 「なにこく。いつオラの家で首くくりがあった」 「アハハハハ、そんなことわかるもんか。このくそったれめが」 「アニ、このごまのはい」 宿引きがつかみかかるのを弥次郎と喜多八、突きたおして、おもうさまくらわせると、宿引きはほうほうの態で逃げていく。 三人比丘尼 さて、宿引きを追い払った二人が宿へ急ぐと、三人づれの巡礼の尼たち、年は十七、八から二十三、四まで、疲れた足をひきずり、杖にすがって行くのに追いつく。 「コウ、尼さんたち、国はどこだい」 「アイ、わしどもは奥州でござんす。西国修業の帰り、一行に病人がでて難儀しておりますがな。」 「そんならオレたちといっしょに泊まらねえか」 「ナンノ、わしたちは路銭をつかいはたし、道々情ある人の御芳捨で、ようやく木賃宿に泊まりを重ねております。とても、だんな方のようなりっぱな宿にはとまれませんわな。今日も馬籠の宿で餅を一つ二つもらって、くったまんまだなモシ」 と涙ぐむ。 女に甘い弥次郎、思わずもらい泣きしそうになる。 「ホンにかわいそうだ。女ばかりで銭がなくちゃあ、さぞ心細かろう。腹がへっちゃあ旅もできめえ、これで何ぞ買って食うがいい」 銭二百文ばかりやると、尼はおしいただいてありがたがる。まずはいい功徳をしたと、比丘尼を追い抜いて行くと、上方者らしい三人づれといっしょになった。上方者のいうには、 「お前さん方、旅ははじめてかいな」 「なぜ」 「ハテ今のおなごどもの言うこと、ほんまに思うていやはるか。アリャおきまりの比丘尼、わざとあわれっぽいなりで甘い顔の男にたかるのだわな」 弥次郎兵衛は、にがい顔をしたが、やがて妻籠の宿にいたり、上方者といっしょに黒股屋という宿屋へ泊まる。 四人女郎に一人比丘尼 さて、一風呂あびた五人が酒を飲んでいると、下女が「御酒のお相手はいらんかな」とすすめる。上方もの、さっそくよぶことにきめ、弥次郎・喜多八にもすすめる。二人は懐中が乏しいので、少々困ったが、もともと大した聖人でもないので、つきあうことにする。しばらくして、宿の女房が出て来て、 「お客さん方、今日は、ここのお祭りで女郎さま方が出払っていて、四人しかそろわねえが、一人坊主出の女郎さまをいれては、どうでおざりましょう」 「一人、比丘尼をまぜようってんだな、それもよかろう、。くじ引きにしよう。」 「いや、こうされるがよかろう。お客さん方がおそべりなさったら、行燈を消して女郎さま方を出します。それを暗闇で一人ずつおっとらまえてお遊びなさるがよろしかろ」 「なるほど、そりゃおもしろい」 女房の下がったあと、五人は相談し、比丘尼に当たったヤツは貧乏くじだから、その人の揚代はほかの四人が出してやることにきめる。弥次・喜多は路用が乏しいから、比丘尼でも何でも、ただほど安いものはない。どうか比丘尼をと待ちかまえる。 やがて、下女が床をとる。上方者三人は奥の間、江戸者の二人は次の間、やがて勝手の方に大勢の女の声が聞こえたと思うと、女房がふっと行燈をふき消し、女たちを二つの部屋の間のふすまをあけておしこむ。スワとはねおきた五人の男、くらさはくらし、男同志でひっぱりあうやら、まくらにつまずいて、ひっくりかえるやら、大さわぎのすえ、ようやく一人ずつの女をつかまえ、自分の床へもどる。 暗闇の大乱闘 弥次郎は、床にはいってアイカタの頭をなでてみると、ツルツルの坊主頭、さてはと思ったが、これでタダ遊びができると一人ホクソえむ。やがて一同寝しずまったころ、勝手の方でよっぱらいの大声。この家の亭主が酔って帰ったらしい。女房の声。 「ええ、どこで飲みくさった。見たくもない」 「まあ聞いてくれ。今日クジに当たって客引きに出て、お客をひっぱらずと思ったら、江戸者二人がずない(ずぶとい)ことを言いやがったで、ドタマひっぱたいてやらずとしたら、二人がかりでガイに(たいそう)おれをどやしつけやがった」 「はて、今晩、うちに泊っている五人のうち二人は江戸者だがな」 「えっ、じゃその一人は色黒のドングリまなこ、横小びんのはげた男だらず」 「そうそう」 「もうひとりはズダ袋をふくらましたようなツラで、鼻のひらたいヤツだらず」「そうそう」 「そいつだ、ちきしょう」 亭主が肌脱ぎになり、大声をあげるのを、女房けんめいに引き止める。 この騒ぎに喜多八も目をさまし、きき耳たてていたが、気の短い江戸っ子だからがまんできず、 「なんだ。いけそうぞうしい。だまって聞いていれば、いい気になりゃがって、ズダ袋とはなんだこの山猿め」 「なにこく、このごまのはい」 「亭主、二人の部屋へとびこんだが、まっくらやみ、二人の間に立ててあるびょうぶへつきあたりびょうぶもろとも倒れかかる。 弥次郎・喜多八はねおき、暗やみで亭主ととっくみあううち、、次の間の唐紙をふみはずして、上方者の上へころがりこむ。女たちも大あわて、だばこぼんをふみくだくやら、行燈を蹴倒すやら、帯のありかもわからず、ほうほうの態で逃げ帰る。やがて、女房が行燈をさげて来、亭主と喜多八が、まだとっくみ合っているのを無理にひきはなす。 上方者が中にはいり、ようやく仲なおりをさせたころ、はや、夜が明けかかる。 「どなたさまも、おやかましうございました。もう夜があけました。いまお膳をあげましょ。」 女房がそういって引きさがると、皆々気のぬけた顔。 五人ながら比丘尼 さて、揚代を払う段になって、またひと騒動もち上がった。五人の約束では、比丘尼に当たったものの揚代は、他の四人が払うことになっている。弥次郎兵衛は多いばり。 「オレのところへ来たのは比丘尼だ。皆の衆、揚代はたのむぜ。」 すると、喜多八むっとして、 「ハハハ、うそをこく。比丘尼に当たったのはオレに違えねえ」 「コレコレ、待たんせ。わしのとこへ来たのも比丘尼で、今日は遠方へトキによばれて行くさかい、夜のうちに暇をくれとぬかしおった。」 こう上方者がいうと、もう一人の上方者も、 「いや、わしのも比丘尼じゃ。その証拠には袂のなかに数珠をもっていて、こないに一夜でも、まくらをならべるのも他生の縁じゃ、こんど心願があって、石の地蔵を建立するほどに、なんぼなと寄進について言いおったさかい、比丘尼にまちがいはない。」 こう話しあってみると、五人が五人とも比丘尼である。しかも、よくよく考えてみると、どうやらあの巡礼三人もその中にいたらしい。 そこへ女房が膳をもって出てきたので、みなみな、やっきになって、そのことを言いだすが、女房は比丘尼は一人出しただけと、白ばくれてとりあわず。証拠なければどうにもならず、しょうなしに揚代をはらって宿を立ち出るとき、弥次郎一首やらかした。 五人まで比丘尼は出せど天窓(あたま)から毛もない顔の女房にくらし (天窓(あたま)から毛もない顔=てんでしらばくれた顔) 妻籠の宿を出た五人が、このことを話しながら行くと、助郷の馬を引いてきた男がききつけ、 「ハハア、お前方は、よんべ道正寺の比丘尼を買わしゃれたな。あの寺には比丘尼が二十人もあって、麦二升ずつでつとめに出おりますわ」 |

|

|

| 23 | 馬の子(信濃膝栗毛 滑稽旅賀羅寿) | |

| 大平から広瀬・蘭などを過ぎ、木曽街道の宿のはずれの橋場という所へ出る。それから美濃の中津川駅の扇屋という宿に泊まりました。ちょうど、その夜が、この家の馬の子が生まれて七夜になるといって、赤飯を出してくれました。馬屋へ行って見ると、犬の少し大きいくらいで、シッポはごく短く、母馬にこすりつき、あっちへこっちへと立ち回って、少しもじっとしておらず、いたずらな子どものようです。 主人の話によると、雌馬は懐妊して十二ヶ月目に子を産みます。生まれた子馬は、七夜までは目をひらきません。七夜になる日、母馬を馬屋からひき出して、広いところへ出すと、子馬もそれに従って、初めて馬屋の外に出ます。このとき、母馬は、四足をそろえて、あちこち飛んでみせますが、子馬も同じように飛び回るひょうしに、両眼が開くといいます。 目が明けば、さも、うれしげに躍り上がり、跳ね上がります。馬が安産すると、人の安産したように赤飯を蒸し、あるいは餅をついて、近所へくばったりするとのことです。 この宿に五日ほどとう留し、ここを立ったとき、馬籠の宿まで二里十町の間、この母馬を雇って荷物をつけ、私も、その馬に乗って出かけましたが、子馬も母馬のあとについて来ます。子馬をつれていかないと、あとで、あばれ騒ぐので、母馬の出る時は、必ず子馬を連れていくものだそうです。 生まれて、今日で十三日目。はじめての遠出だと言いますが、中津川から馬籠まで、片道二里十町の道を、平気で往復するのですから、まことに、勢いのいいものというべきでしょう。江戸では珍しいことですから、書き留めました。 |

||

| 参考文献 |

| 私たちが調べた木曽の伝説第五集(黒川・妻籠・王滝編) 長野県木曽西高等学校地歴部 |

| 信濃民話史 西堀杜史 甲陽書房 昭和49年再販 |

| 信州の民話伝説集成 はまみつを 一草舎 |

| 信濃よもやま100話 降幡利治 郷土出版社 |

| しなの夜話 小林計一郎 社団法人信濃路 |