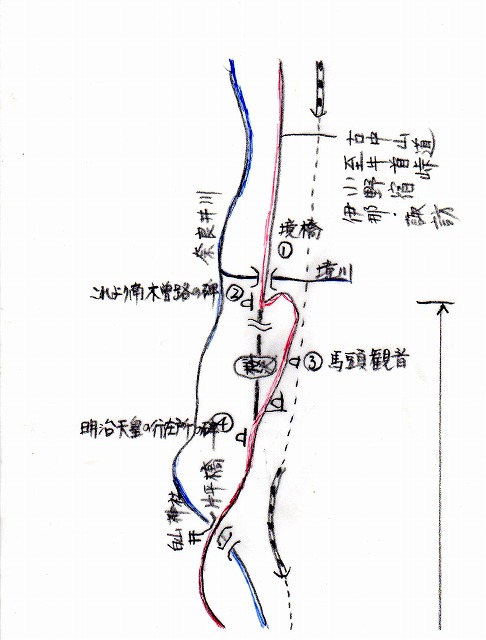

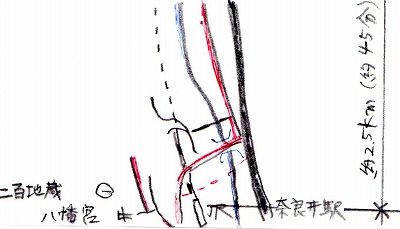

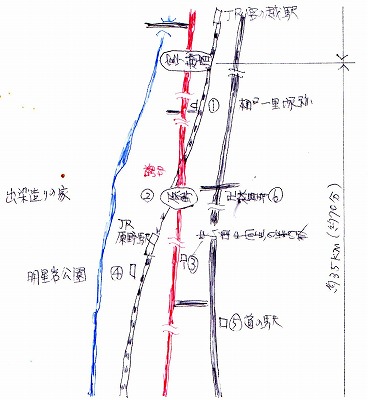

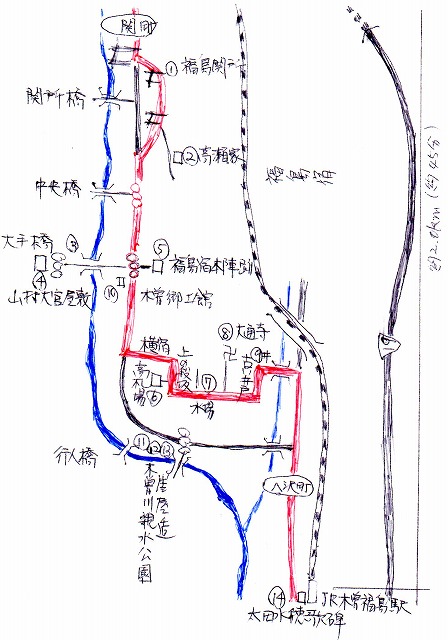

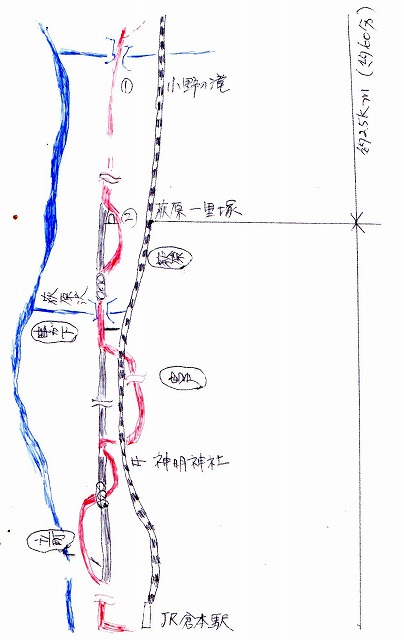

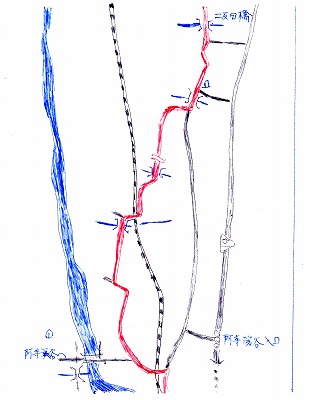

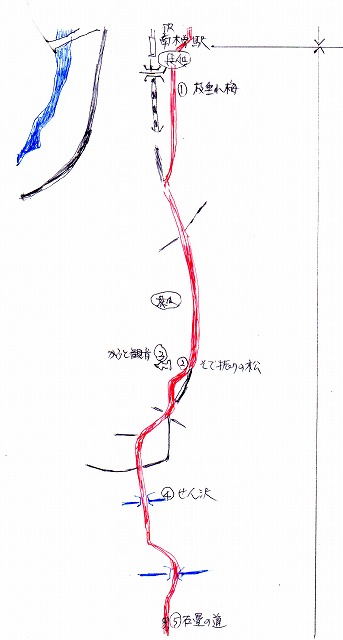

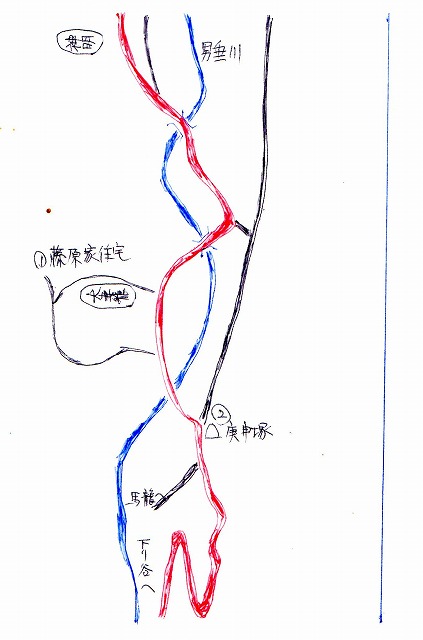

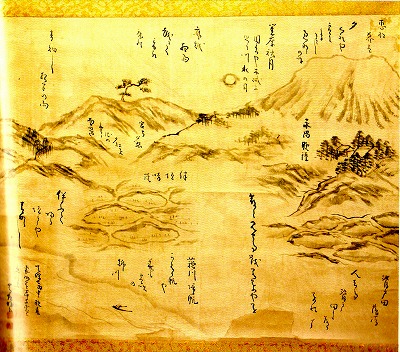

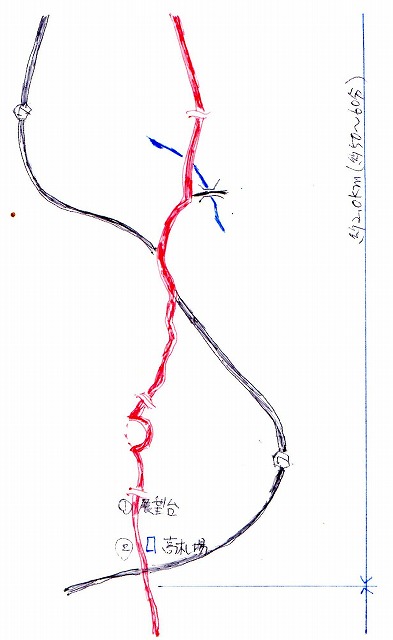

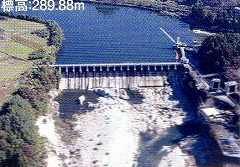

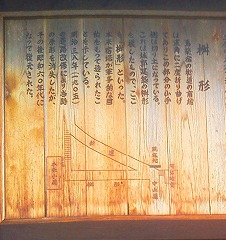

| �n�@�@�@�@�@�} |

���ǂ���

|

| |

|

| ���{�b�`���� |

|

|

| |

|

| ���K�h |

|

| ���o�ꗢ�� |

|

���n�h

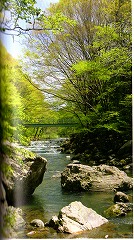

���n�h�͖ؑ]�`�������n���������ƂɗR�����Ă��̖�������B |

|

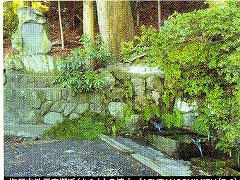

���n���ӂ��̐���

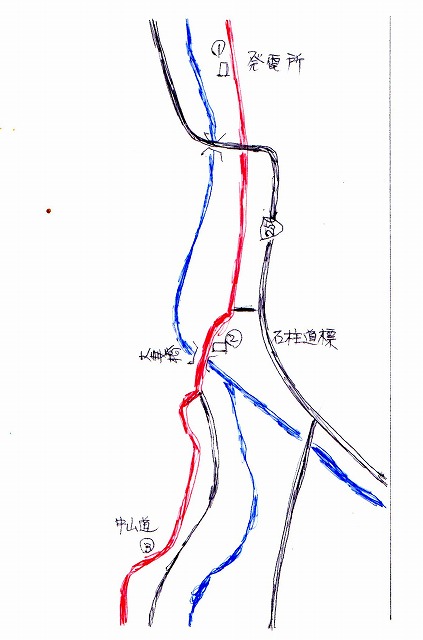

�ؑ]�`�����Ɛb���䌓���Ɖ�����ꏊ�Ƃ���邠�ӂ��̐����͎�����Đ�����N���o���Ă���B�܂��h����̂͂���ɂ͒Ǖ����W���c����Ă��蒆�R����H���Đz�K�A�y���A���̏I�_�]�˓��{���ɑ������ƑP�����ւƑ����k�����X���̕���_�ł������B

|

|

���K�s

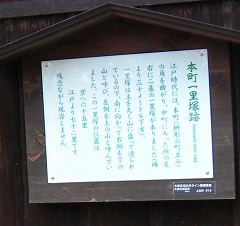

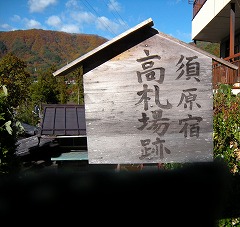

�{�R�h

�]�ˎ���̕����u�������I�v�ɂ͖{�R�h���u�����蔭�˂̒n�v�Ƃ̋L�^������B |

|

|

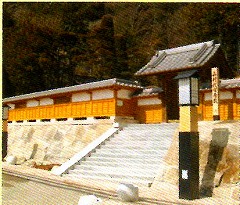

| �P���� (�����Q�T�N�X���P�W���@���j��) |

�ؑ]�J�{�s�@���R���� (��P�S����) |

|

| |

�P���ڂ̂P |

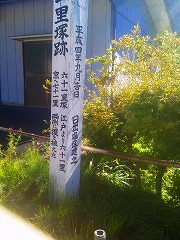

| ���o���w�W�F�R�O |

|

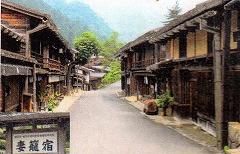

| ���o���ꗢ�ː� |

|

�@

���� �E���� |

���Ă̔����ƐM�Z�̍� |

�A

�������

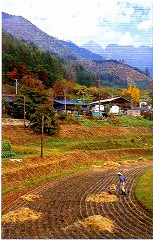

�ؑ]�H�̔� |

���̐Δ�̂�����͓ޗLj��̎x���̈�ł��肱�̑ؑ]�̖k�̍�ƂȂ肱���ɂ�����ꂽ��������삪�u�ؑ]�H�v�ɂȂ�B |

����̍� |

|

�B

�n���ω� |

|

| ���R�� |

|

| ���R�� |

|

| ���ꒃ�� |

|

�C

�����V�c��

�s�ݏ��̔� |

|

�����V�c

�䏬�x�� |

|

| |

|

| ���R�_�� |

|

����

�y�؊w��E�y�؈�Y |

|

| �����k�����R�����̓������ |

|

| |

�₳����������߂̍炫����

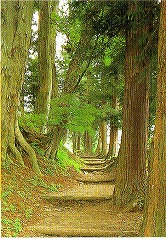

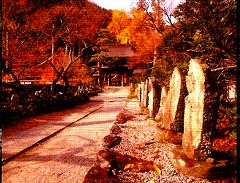

�ؑ]�̎R �@�@�i�����q�K�j |

|

| |

|

|

|

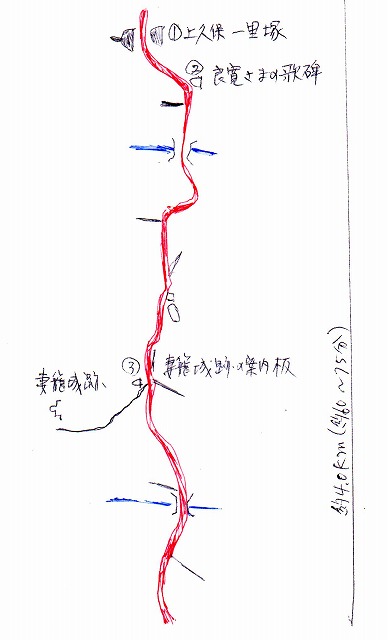

�P���ڂ̂Q |

�@

��_�q�ꗢ�� |

|

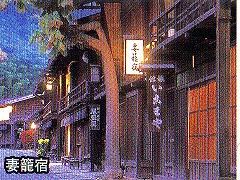

| ��_�q�ꗢ�� |

|

�A

���c�_ |

|

�B

���n |

|

| ���������낷 |

|

| �����k�����R�����̓������ |

|

|

| |

|

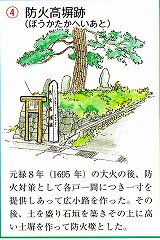

������

���a�P�O�N�i�P�X�R�T�N�j���œޗLj䑤�Ɋ|�鋌�����P�X���̋����Ƃ��ďd�v�Ȗ�����S���Ă��������a�R�R�N�i�P�X�T�W�N�j�Ɏn�܂����V�������݂ɂ�苌���͔p�~����Е����͂��̖�ڂ��I�����B

|

|

| |

|

�@

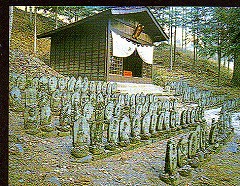

����l

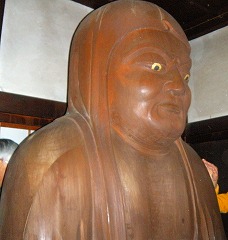

�h�ꂩ��ޗLj��̑Ί݂ɑ���l�ƌĂ�Ă���f�R��ǂ�����B���̊�R�ɂ͑���@���̐Α����J��ꂽ����������w��̊┧�ɂ͂��܂��܂ȕ��̖������Γ�����ʂɒ���t���悤�Ɍ��Ă��Ă���B�V�۔N�ԍ��Ɋω����̑m��������@�������̏ꏊ���J�������Ƃ������l�ƌ�����悤�ɂȂ����B����ȑO�͌�ԍs�҂̗��ł������Ƃ����Ă���B |

|

| |

|

|

| |

�P���ڂ̂R |

| |

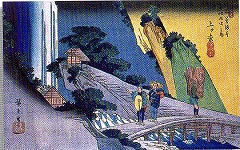

������l�k�ւ̊G�̒����s��

�ؑ]�̎R�H�̉Ă̗[����

�i�g��E�j |

�@

�ѐ�w�O |

|

| ���̋{�Δ�Q |

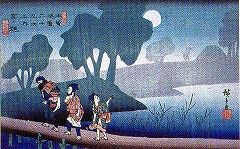

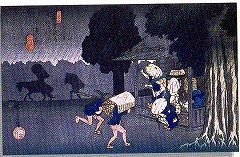

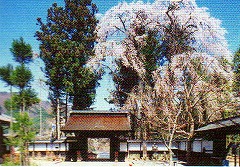

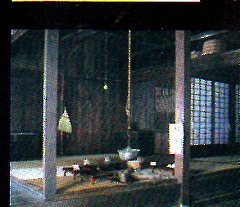

���Ƃ͂����ɂ��{������֏���ʂ낤�Ƃ��闷�l���g�Â��낢�������Ƃ����`��������ꏊ�B�]�ˎ���ɂ͂�������⓹��o��Ɩ،˂����肻�̉E��i�����j���֏��ł������B |

��R�R��

�ѐ�h

�{�w�@�P

�e�{�w�@�P

���ā@�Q�T�� |

�ѐ�h�̒��ǂ���

���������Ђ������ޗLj�h�ɂ�����ѐ�h�ɂ͔��܂�q�������~�߂���̂��Ȃ������B������[���ɂȂ�Ƌq�������Ђǂ������~�ߕ��������̂ŗz�̍����������ѐ�h��ʂ蔲���悤�Ƃ������l�����ѐ�h�̒��ǂ���Ƃ������t���]�ˎ���ɐ��܂ꂽ�Ƃ����B |

| |

�ѐ�̓�ɗאڂ���ޗLj�͋ߐ���������⎽���Ȃǖؐ��i�̈��Y�n�Ƃ��Đ������Ă����B�ޗLj�ō��ꂽ�w���H�⎽����ѐ삪�S���֔̔����镪�ƊW�����̍��͌`������Ă����B�ѐ�h�̐��Ƃ��ߐ���ʂ��ď��X�ɗ��ʋƂֈڍs�����l�q���u���R���h����T���v�Ȃǂ��炤��������B �܂��s���ɂ���Čo�ϓI���͂�������L�͎҂����݂����Ɠ`�����Ă���B�u�ޗLj�߂������߂����E����߂����{�߂����E�ѐ�߂������߂����v�̌����`��������B

�h�w���x�̔p�~�ɂ��_�ыƂ��͂��߂���̂������Ȃ�͊ݒi�u��̊ɎΖʂɔ_�n���L�����B�������N�̒����{���S�ʂɂ��s���Əh���Ƃ͏I�������B |

�A

�֏���

�������Ɩؑ]�߂���������B |

|

| |

|

�B

�ѐ�֏�

�ѐ�h�͒����͖k�̗v�ՁB�u������ؑ]�H�v�̔肪������R�ɂ͓����Ԃ��݂����Ă����B���̏h��̓�����ɂ���̂��ѐ�֏��B�L�b�G�g�̎���ؑ]�ޖ̊Ď��̂��ߓ�̍��Ĕԏ��Ƌ��ɐݒu���ꂽ�B�փ����̐킢�̌㕟���֏����ݒu�����Ƃ��́u���ցv�Ƃ��ďo�������߂�悤�ɂȂ����B�܂��k�̌����Ƃ��ċM�d�Ȗؑ]�w���g���č�����ȕ��⎽��A�؍ނ̖��ڏo�̎����܂���������˂́u�k�̔ԏ��v�ƌĂꂽ�B

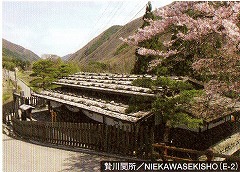

�h�̖k�̓�����ɏ��a�T�P�N�i�P�X�V�U�N�j�ɕ������ꂽ�B�A���̏ꏊ�͏������ւ��Ă����Α��Ɉʒu���Ă����B�֏��͖����Q�N�i�P�W�U�X�N�j�ɏh�w���x�̔p�~�ɔ������̋@�\���~�����B |

|

| ��ԏ� |

|

| ���~ |

|

���ԏ�

�ѐ���ѐ�牷�����o�������Ƃ���Â��́u�M��v�Ə�����u�M��v�ƌĂ�ł����Ƃ����B |

|

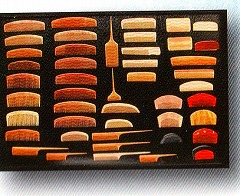

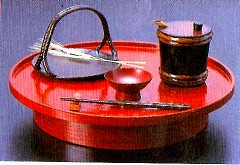

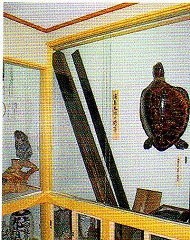

�ؑ]�l�Ê�

�ѐ�n����ʏ��Ղ��͂��߂Ƃ��鐔�����̈�Ղ��甭�����ꂽ�ꕶ�������璆������̓y��Ί�Ȃǂ�W�����Ă���B�܂���������̓y�t��E�{�b��E�D�ցi�����䂤�j����Ȃǂ̈╨���W������Ă���B |

|

�ዾ��

�����S�R�N�i�P�X�P�O�N�j�P�Q���̒��������S�ʎ��Ɍ������ꂽ�����K����̃A�[�`���B���a�U�R�N�i�P�X�W�W�N�j������p���Ƃ��Đ������ꂽ�B |

|

���^�[�|�X�g

�ѐ�X�ǑO�ɏ��a�Q�R�N�i�P�X�S�W�N�j�`�Q�S�N�i�P�X�S�X�N�j���ɂ�������i�Ƃ��Đ������ꂽ�Ǝv���钿�����|�X�g������B�Ђ����̏�̍��͗l�ƍ����o�����́u�k�d�sTER�v�̕���������̉��̓��������̂���B |

��ʓI�ȃ|�X�g

|

�C

�ω���

�ؑ]�J�ɂ�����c���Ă���^���@�̎��@�B���ʂ̎R��i���O��j�͎s�̗L�`�������Ɏw�肳��Ă���B |

|

�D

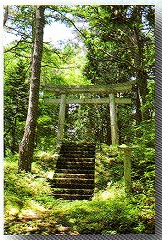

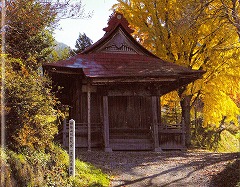

����璐_��

�z�K�_�Ђ�{�ЂƋ��V�N�ɂP�x�i�ДN�Ɛ\�N�j�Ɍ䒌�Ղ�����s���

�����ɂ͎l�{�̌䒌�����Ă��Ă���B |

|

�d���Z��

�[�V�ƏZ��

�؍ȁA��d�o���B�Éi�V�N�̖ؑ]�Ɠ��̓`���I���Ƒ���B |

|

�E

�Ȃ̑��

(���w��V�R�L�O���B���a�S�S�N�i�P�X�U�X�N�j�Ɏw�肳�ꂽ�B)

�ѐ�h�쐼�̎R�ۂɐ������P�Q�O�O�N���錩���Ȏ��`�̓Ȃ̖B |

|

���̋{�̂���

�}����� |

|

| �X�T�m�I�m�~�R�g |

|

�F

�����̈ꗢ�� |

|

���̖؈�{

�ꗢ�˂����������邵 |

|

|

| |

|

�ؑ]����ɂ���

�ؑ]����̐����͓`���Ƃ��Ē����������Ƃ����Ă���B�ŏ��̎����͊����T�N�i�P�U�U�T�N�j�́u�w���ʋl�o�v�Ƃ��������Ɂu�ʂ菬�ۂڂ�v�̐��i��������w���H�Ɏ���h��Ƃ������Ƃ��������ƍl�����Ă���B�ޗLj䂪�����𒆐S�ɔ��W�������Ŗؑ]����ł͖~��w���ɐ@������t�c�h���{�����i����ł������B���������ɎK�y�Ƃ������n�ނ��������ꂽ���Ƃɂ��傫���ؑ]���킪���W�����B����ɂ��{���n����̐��삪�\�ƂȂ�ؑ]����ɑ傫�ȋZ�p�v�V�������炵���B���̖{���n�����Ƃɂ��������Ȃǂ̋Z�p�̌��r�ɂ�菺�a�T�O�N�i�P�X�V�T�N�j�Ɂu�ؑ]�t�c�v�u�ؑ]�ς��h��v�u�h�蕪���C�F�h��v�̂R��̋Z�@�ɂ��ؑ]���킪���̓`���I�H�|�i�Ƃ��Ďw�肳�ꂽ�B |

���푽�l�Ȗؑ]����

���s���䎛�ɓW�����ꂽ�ؑ]����̋���I�u�W�F |

| �ؑ]����� |

|

�|��

���\�Q�N�i�P�T�X�R�N�j���������|�ʼn����������Ƃ��n�܂�Ƃ�����B |

|

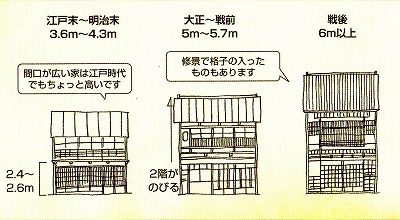

��s���镗�i

���R���������I�ɘp�Ȃ��Ă��邽�߁A�n�����X�H�ƒ��p�ł͂Ȃ��B����䂦���R�ƌ����͊�s���Č������ʂ��A�����Č����邱�ƂƂȂ�B�܂��X�H�ƌ����̋�n�͊����Q�N�i�P�V�S�X�N�j�̑�Ό�����˂ɂ��R�ڂ��Z�b�g�o�b�N������ꂽ���̂ł���B ���������L�͂����܂Ŏ��̂��́i�u����v�j�Ƃ����ӂ���A�K���`�ƌĂтȂ�킳��Ă���B |

��s���钬���݂ƃA�K���` ��s���钬���݂ƃA�K���` |

�d����Ƃ��Ă̑�

�y��������̍�Ə�Ƃ��Ďg���Ă���B������ɂ͎��x�Ɖ��x���d�v�ł���y���̓����͎��x�A���x�����肵�Ă��邽�ߍ�ƂɓK���Ă���B |

|

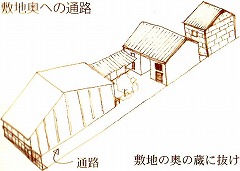

�~�n���ւ̒ʘH

�~�n�̉��̑��ɔ����邽�߂̒ʘH���̓h�W�i�ʂ�y�ԁj�������ǂ��瑤�̉Ƃ��쑤�ɂ���B |

|

�e����̌��������݂���

�]�ˎ���̏o���������łȂ��吳���ォ���O�ɂ����Ă̌�������̌����ȂNJe����̓����I�Ȍ������������Ă���B |

|

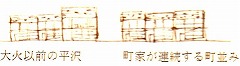

| ��ΈȑO�̕��� |

|

| |

|

| �����Ό�̕��� |

|

�����㔼

�؍Ȃ̏o�����̖ؑ]����ł͐����Ȃ����Č��z�B���ʗ��[�̒���ʂ����Ƃ����̊ԂɊԌ������ς��̓���������`���I�Ȍ`���B |

|

���������

��@�ɑ݂��Ă������ɓ��ꉮ�̃|�[�`��������ꑾ���i�q�����̎��t����ꂽ�Ƃ����B�쑤�ɉ��ɑ����ʘH������B |

|

���������

�o���� |

|

�J�~�m�N���i�����R�Q�N�j��

�V���m�N���i ���a�V�N�j

�J�~�m�N���ɂ͖����R�Q�N�̓��ؖ�������B���a�����̈ڒz�B�̑��Ɉ�A�̒u�����ł����߂Ă���B |

|

�吳�P�R�N�i�P�X�Q�S�N�j

�^�ɒʂ�y�Ԃ����������`�̌��� |

|

| |

|

| ���a�����̕��� |

|

���a�Q�N�i�P�X�Q�V�N�j

�����^����ǂɃh�C�c�ǎd�グ�Ɠy���Ɨm���ӏ���ܒ����������B�����͓y���̂悤�Ȓu�����B |

|

���a�T�N

�̎�Ƃɐ؍Ȃ̎��t���k���^�̉������������Ă���B�j�K�ɉ���������K�͂ȏ��X���z�B |

|

���a�U�N�i�P�X�R�P�N�j

�ؑ]����ł͒������y�����\�ɂ���B�ʘH���쑤�ɂ���B |

|

���a�U�N�i�P�X�R�P�N�j

�ʏ́u�ʑ��v�����^���h��̗m�قɍ�����d�グ�̓y������̌��������������悤�ȊO�ς��ڂ����������B |

|

���a�U�N�i�P�X�R�P�N�j

�o�����̌����B���K�Ƃ��c�i�q���͂ߍ��ݐ��؍\���̏��݂������Ă���B |

|

���a�X�N�i�P�X�R�S�N�j

���ꉮ�A�V�����̉����̏d���Ȉ�ۂ̌����쑤�ɉ��֑����ʘH������B |

|

| |

|

| ���̕��� |

|

���ʂ͏��a�Q�O�N��ɑ��z

�o�����̌����ł��邪�j�K�̌��̏o�����������̏�ɏ��݂�t����ȂǐV�����v�f��������B |

|

| |

|

| ���a����̕��� |

|

���a�R�Q�N�i�P�X�T�V�N�j

�ؑ]����ōŏ��Ɍ��Ă�ꂽ��J�Α��B�߂̉��H���Ղ����@��ɂ����̂Ƃ킩��B�Ȗ،��F�s�{�s��J����S���Ɣn�Ԃɂ���ĉ^�ꂽ�ʼnF�s�{����H�������Č��z���ꂽ�B

|

|

���a�R�T�N�i�P�X�U�O�N�j

�h�W��ʂ��ĉ��֍s���ƎO�K���̑�J�̑�������B |

|

|

|

�P���ڂ̂S |

|

|

�@

���̉w

�ؑ]�Ȃ炩�� |

|

�A

�ؑ]���炵��

�H�|��

12:00���H |

|

| �ɓ���R�L�_�� |

|

�B

�m�Ԃ̋��

�z�K�_�Ћ����ɗ��B�����N�ԂɕҎ[���ꂽ�u���R�����ԉ��G�}�v�ɂ͌��݂̏ꏊ���班���ѐ���ɕ`����Ă���Ƃ����B |

����������͂ăn

�ؑ]�̏H

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�ȋI�s�@�@�m��

|

| �������C���H�[ |

|

| �����_�� |

|

| �����_�Ђ̗N�� |

|

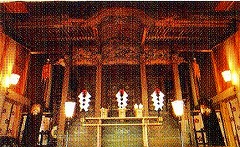

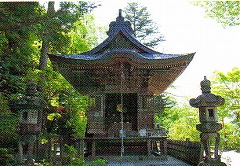

�C

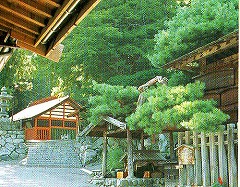

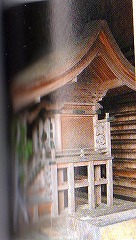

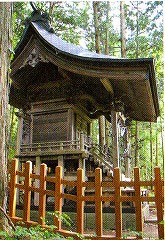

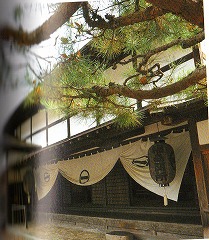

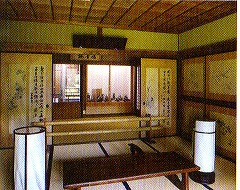

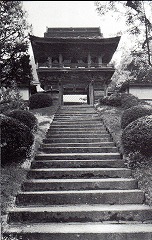

�z�K�_��

�{�a�͓V���P�O�N�i�P�T�W�Q�N�j�̕��c�����Ɩؑ]�`�N�̍���ŏĎ��B���ۂP�V�N�i�P�V�R�Q�N�j�ɍČ����ꂽ�B���ʂ͍Ղ�̂Ƃ��̂��邱�Ƃ��ł���B�O���̕�������r�I�Â������ɂ͕ǂ��Ȃ��̂Ŗ{�a�̑��ʂ����邱�Ƃ��ł���B |

���c�����̖ؑ]�U�߂̖{�w�ƂȂ����B

|

| �z�K�_�Ќ䒌 |

|

�䒌��

�z�K��ЂɂȂ炢�V�N�ڂ��ƂɌ䒌�Ղ��J�Â���Ă���B |

|

| �{���_�� |

|

| �z�K�� |

|

�D

���H��

�ؑ]����

�ؑ]����͌c���R�N�i�P�T�X�W�N�j�ɓޗLj��̍��݂ɂ����������E�݂ɕt���ւ���ꂽ���Ƃ��_�@�Ɏ��ӂ̎R�ѕt�߂ɐ������Ă����l�X�����̓������ɋ��Z���邱�ƂŏW�����`������Ă������ƍl�����Ă���B���̓��͌Ñ㒆���ł͋g�h�H��ؑ]�H�Ȃǂƌ����Ă��������얋�{�ɂ���Ē��R���̈ꕔ�Ƃ��Đ������ꂽ�B�ߐ��ɂ͓ޗLj�h�̍��Ƃ��Ĉʒu�Â����w���H����̐��Y�Ő��v�𗧂ĂĂ����B�ؑ]����̐����d�v�ȑf�ނ̈�ł���ǎ��ȎK�y���m�ۂł������Ƃ��疾���̏��ߍ�����Y�ƂƂ��Ă̊�Ղ��m�������H���Ƃ��Ĕ��W���Ă����B�吳�P�R�N�ɂ͐V���ȊX�H�����R���̐����ɒz����������Ƃ��Ċg�債���B���{�L���̎��퐶�Y�n�Ƃ��ĔF�߂���ؑ]����͎��H�Ƃ����`���H�|�̐E�l���Ƃ��ĕ����P�W�N�ɑS���ŗB�ꍑ�̏d�v�`���I�������Q�ۑ��n��ɑI�肳�ꂽ�B |

|

�E

�ؑ]����� |

|

| �f�X�W����~�G�I�����s�b�N���܃��_�� |

|

|

|

| �o���_�� |

|

| ����_�� |

|

| �����q�_�� |

|

| ���R�_�� |

|

| �쌴��א_�� |

|

| ��Ԑ_�� |

|

| ���ˑ�R�L�_�� |

|

�F

���˂̈ꗢ��

�ꗢ�˂͌c���X�N�i�P�U�O�S�N�j�ɍ]�˖��{�̖��ɂ��ꗢ���ƂɊX��������łQ��ݒu���ꏼ��|���A����ꂽ�B |

|

�ؑ]��쏬�w�Z

��쏬�w�Z�̋��H��Z�b�g�͎��̊킪�g���Ă���B |

|

| �����@ |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

�P���ڂ̂T |

��S�n��

���̎��ӂɂ������ω��l��n���l�̐Ε������킹�J���Ă���B |

|

| �����̈ē��� |

|

�����R��

������

���̋����\���{���ԌÓ��B |

|

| �����{ |

|

�ޗLj�w

�P�T�F�P�O |

|

|

| |

|

| �Q���� (�����Q�T�N�P�O���P�T���Ηj��) |

�ؑ]�J�{�s�@���R���� (��P�R����) |

| �����ƌ��z�N�� |

|

| �����̐��ʈӏ��ƕ������� |

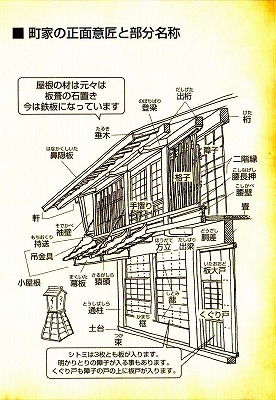

| ���� |

�����̍ނ͂��Ƃ��Ƃ͔��̐Βu���B���͓S�ɂȂ��Ă���B |

|

| �� |

|

|

| �ԉB�� |

|

|

| ���� |

|

|

| �o�� |

|

|

| �o�� |

|

|

| ������ |

�������A���ǂ�������

�V�ۍ��̌��z�B |

|

| �݂���� |

|

|

| ���� |

|

|

| ���� |

|

|

| ���� |

|

|

| ���� |

|

|

| �萠�� |

|

|

| �i�q |

���������̌��z�B���ʂ͂P�K�Q�K�Ƃ��Ɋi�q���ڂ������B���ʂ������I�ȋߐ�����ŋ߂܂ő������������B |

|

| ��q |

|

|

| �j�K�� |

|

|

| ������ |

|

|

| ���� |

|

|

| �� |

|

|

| ��� |

|

|

| ������� |

��q�̌˂̏�ɔ˂�����B |

|

| �o�� |

�V�ۂW�N����P�S�N�i�P�W�R�V����P�W�S�R�j�̊ԂɌ��z�B�Ԍ����������ɐ[������œޗLj�̒��Ƃ̓T�^�B�o�����ɂȂ��Ă��Đ��ʂ͎�������B |

|

| ���� |

|

|

| ���� |

|

|

| �� �i���Ƃ݁j |

�R���Ƃ�������B������Ƃ�̏�q�����邱�Ƃ�����B

�P�K���ʂ͎��Ƒ�˂ɂ�����˂��c����Ă���B�V�ۍ��̌��z�B |

|

|

| �y |

|

|

| �ʒ� |

|

|

| �y�� |

|

|

| �� |

|

|

|

| �ޗLj䎁���ِՒn |

|

�@�R��

��y�@�̎��@�B�փ����̍���Ɍ������r������G�����ꎞ�؍݂��w���Ƃ��Ďg�p�����Ƃ̋L�^���c��B |

|

| �ޗLj�`����n |

|

���

�ؑ]�H�����_���V�l�B�V���P�O�N�i�P�T�W�Q�N�j�ޗLj�`��������̕�Ƃ��ĊJ�����̂��n�܂�Ƃ����B�ՍϏ@���S���h�̎��@�B |

|

���

�}���A�n��

���a�̏��ߏZ���ɂ���ċߗׂ��M�̒����甭�����ꂽ�B������L���V�^���������ɋF�邽�߂ɍ�������̂Ƃ������Ă���B

|

|

| �_���{ |

|

����

�����@�̎��@�B����ƌ��ɂ��n�߂�ꂽ�F�������]�˂ɉ^�ԁu�����ٓ����v�̏h�����Ƃ��Ė��N�g�p����Ă����B |

|

��

�ޗLj�܃����̂����ł���ɂ���^�@��J�h�̎��@�B�����ƐΈ�ߎO�͂��̎��œ����ؒ����𐧍삵���B |

|

|

| |

�Q���ڂ̂P |

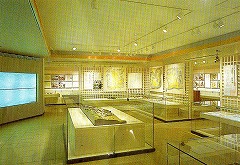

�ޗLj�w

�W�F�S�T

�����S�Q�N�i�P�X�O�X�N�j�J�ƁB�g���X�����g�݂̉������������Ă���B |

|

��R�S��

�ޗLj�h |

|

| �ޗLj�h��܂� |

|

��O��

�^�@��J�h�̎��@�B���̓�����ɂ͂��̖̐閈���Ȃ�������Ă����Ƃ����u���Ȃ�v������B |

|

| ���� |

|

����

��O���������������j�K�ɑȉ~�̑�������B���̎���̑��ɂ͂ق��ɔ���`��~�`�Ȃǂ�����B |

|

�@

�ؑ]�̑勴

����R�O�O�N�ȏ�̑��q�m�L����B���r�̂Ȃ����Ƃ��ėL���̑傫�����ւ�B |

|

| ���� |

|

�A

�ޗLj�h

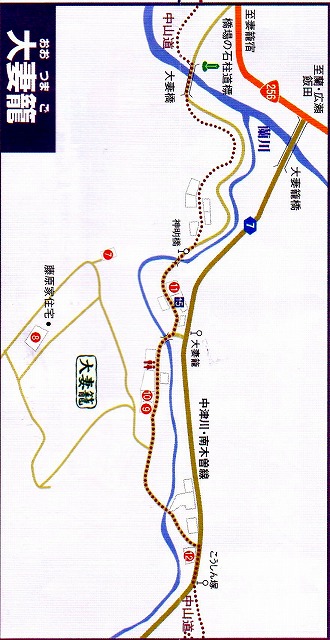

�ؑ]�H�͌×���ʂ̗v�ՂƂ��ĉh�����B�ؑ]�H�̒��ł��ő�̓�ł��钹�����̖k�Ɉʒu���y���ޗLj䎁�����ق����܂����ޗLj�̒n�͌�ʂ̂��Ȃ߂ƂȂ�h�Ƃ��Ĕɉh�����B�c���V�N����ƍN�ɂ�蒆�R���̏h�w����߂��ޗLj�h�����{�W�҂Ȃnj��p���s�҂�Q�Ό��̑喼�ʍs�̂��߂ɐl�n����������B�܂��ߐ��ޗLj�͞w���H�A�h���A�����Ȃǂ̖؍H�Ɩ����ɂ���đ����̎����Ă����B�ؑ]�J�̏Z���ɔ����˂�艺�����ꂽ���،�ƖU�O�O�O�ʂ̂����S���̂P�̂P�T�O�O�ʂ��ޗLj�ɓ��Ă��Ă��萶�Y�ʂ��Q���Ă����B�ޗLj�͋ߑ�ȍ~����Ȃ��������Ƃ���]�˖����̌`���𑽂��c�����������c���Ă����B�n��Z���̒����݂ɑ���M�ӂƏh�꒬�̓��F���F�߂�ꏺ�a�T�R�N�ɍ�����d�v�`���I�������Q�ۑ��n��̑I������B |

|

��ˉƏZ��

��≮

�j����

�V�ێ���̒��ƌ��z�B�c���V�N�i�P�U�O�Q�N�j���疾������Ɏ���܂œޗLj�h�̖≮���Ƃ߂Ă�����ˉƏZ��B���̏d�v�������B |

|

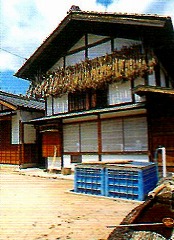

�����@

�����̖≮���c��ł��������Ƃ̏Z��B�V�۔N�ԁi�P�W�R�O�N����P�W�S�R�N�j�̌����j�K����������o������o�����A�Z�݂ȂǓT�^�I�ȓޗLj�̖��Ƃ̗l�����c���Ă���B |

|

���Ђ��܃��P�n

�ޗLj�h�͕����Q�R�N�x�m�g�j�A���e���r�����u���Ђ��܁v�̎B�e�n�Ƃ��Ďg��ꂽ�B�h��͖�Q�O�O���i���̎�`���_�Ђ̊ԁj�ɂ킽���|����ȃZ�b�g���g�܂ꏺ�a�����̒����݂��Č����ꂽ�B |

|

�M�Z�H

���R�V���� |

|

�W�����{

�J���}�c

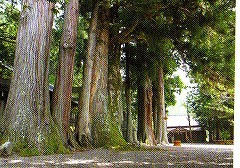

(���w��V�R�L�O��)

�ؑ]�J�ƈɓߒJ�����Ԍ����q������ѓ�����������L�тɓV��˂��������Q�T�O�N�̋����͓��{�ő�Ƃ����Ă���B |

|

������

���a�����܂ŗ��ĂƂ��Ďg���Ă����B�s�̗L�`������

�V�ۍ��̌��z�B |

���y�قƂ��Č��J |

| ��{�l |

|

�B

���_�Ђ�

���D��

�ޗLj�h�̒���B���Ƃ��ƒ������Ɍ�������Ă�������ŏĎ����ޗLj�`���ɂ���Č��݂̏ꏊ�Ɉڂ��ꂽ�Ƃ�����B |

|

| ���_��� |

|

| ���D�� |

|

�����j����������

���蓡�����u�����v�ɂ��������ԋ��̌��^�ł��鎽����h��ŗ��ʂ��������̏h�D�Ȃǂ�W�����Ă���B |

|

�C

���̒��� |

�e�r���́u���Q�̔ޕ��Ɂv�̕��� |

�F

�������@������ |

|

| ��ԎR�̗�_�� |

|

�D

������

�ꗢ�ː� |

|

| �������Ɏc��Ώ� |

|

| ���R�� |

|

�G

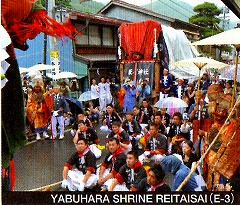

�����V�c

���J���� |

|

�H

�q�Y�݂̓� |

�ؑ]�̓Ȃ������̐l�̓y�Y���ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�� |

| �Ȃ̖،Q |

|

�E

������

�ؑ]�`�������{�̏��}�����Ɛ�����Ƃ���Ԃɐ폟���F�肵���������߂��̂ł��̋L�O�ɒ����𗧂Ă����Ƃ��璹�����ƌĂԂ悤�ɂȂ����Ƃ����B |

|

�I

���ꡔq��

��Ԏl��

�k�@������

��@���ꑺ��

�O�Y�R

���@�ؑ]���J�c������

������

���@�ؑ]�������i���⋽���j�̐_�� |

|

�J

�̒��� |

|

| ��Ԑ_�� |

|

�G

�ێR���� |

|

| ���������� |

|

| �m�ԋ�� |

�Ђ����ɂ₷�낤������ |

�L

�`������ |

|

|

| |

|

| |

|

���X��_��

���ؑ]��

�ؑ]�쌹���ɂ���_���� |

|

| ���X��_���h�Ў����� |

|

| ���̉�L |

|

���ؑ�V�R��

�i�ؑ]�����ؑ]�j

����Q�O�O�N����ؑ]�w�ȂǂɍL�t������������X�ю����B�u�����̖����S�I�v�ɂ��I�肳��Ă���B |

|

�����̑�

(�ؑc�����ؑ])

�ؑ]�쌹���̎x���u������v�ɂ����B�����Q�O���ŊK�i��ɗ��ꗎ����P�O�O���̈ꖇ�������悤�ɗ����u�����̕����v�ւƂȂ���B |

|

| �����܂̐X |

|

| ��Ԃ͂獂���X�L�[�� |

|

�c�m��ω�

�i�ؑc���E���ؑ]�j

�ؑ]�O�\�O�ԎD���̂�����ܔԎD��

���O���̊������̓��B�����̎}�����͖ؑc���V�R�L�O���B |

|

��t���̍�

(�ؑc���E��) |

|

�����_��

�o�_��Ђ̕��ЁB���{�ŗB��u�����v�̖������_�ЁB |

|

|

|

2���ڂ̂Q |

�V �n���ω�

�����Q�S�N�����̕� |

|

| |

�����̂�ł͐����Ȃ��߂Ă�

�ؑ]�͉Ԃ����� �i�R���j |

�@

��鏠������ |

|

�A

��ˊX���Ǖ� |

|

�B

�{�w�� |

|

�C

�M���_��

����10�N�ɗ���a�l�Y�x�������݁B

�Â��͌F��ЌF���_�{�Ə̂��ꂽ������4�N���M���_�ЂƉ��̂����B��?���т̓�������ѓ����q�̒���������B |

|

| �M���_���� |

|

�D

�Ɋy��

1550�N��̑n���Ɠ`������ՍϏ@�̌Ù��B�ω����̓V��ɂ͏C�{�ɖK�ꂽ�A�����M�h�̉̐l�������c�����悪����B�����ȗm��Ɠ��c�k����ߓ��_��H�̉������B���B���̒뉀������B |

|

�{���

������ |

|

��R�T��

�M���h

�{�w�@�P

�e�{�w�@�P

���ā@�P�O�� |

|

| �M���h�̒��� |

|

| ���Z���̓X |

|

| ���Z���Y�n |

���l�ɂ��̏����͕������

�ؑ]�H�͂����Ǝw���ċ�����

���c�쐤�i冎R�l�j

|

| �h������ |

|

�E

���D��� |

|

�F

���̉w�ؑ]�쌹���̗�

�����ނ� |

|

�ؑc��

���y�� |

|

�G

�M���w

�P�Q�F�O�O

���H |

|

�H

�ꗢ�ː� |

|

| �ؑc���؍H�����Z���^�[ |

|

|

| |

|

|

|

�Q���ڂ̂R |

| �ߍX���_�� |

|

| �g�c���̑�� |

|

| �g�c���� |

|

�@

�킹����� |

|

�A

�g�c�n���

������ |

|

�B

���g�c

�ꗢ�� |

|

| �R���g���l�� |

|

|

| |

|

�_�J�z�K�_��

�n���N�͕s���B�����q�X�������̐_�J�ɎY�y�_�Ƃ����J���Ă���B���Гa�͖����\���N�i�P�W�W�S�N�j��J�ɂ��_�J��y�ё�̍^���̂��ߗ��o���Ă��܂����̌㌻�݂̏ꏊ�ɍČ����ꂽ�B �����̏��߂Ɋe�n�̎Ђ͓�{�_�Ђ֓������邱�ƂɂȂ������S���čs���r���̐�z�̏��ŋ}�ɏd���Ȃ��Ă��܂����̂Ő_�l���{���ē����Ȃ����̂��ƈ����Ԃ����̏ꏊ�֖߂��������ł���B |

|

�������n��̂���חl

�{�m�z�������n��̗��R�ɂ����̐Ԃ��������������ēo�����Ƃ���Ɉ�א_�Ђ��J���Ă���B�����E�̐ΐς݂̏�ɂ͔n���ω���얳����ɕ��������E�����Ⓦ�������{��������ł���B�Βi�̗����ɔn���ω��̕����肪�����邪�E���̔�́u�n���ϐ�����F�E��������@���v�ƍ��܂ꍶ���̔�́u����@���n���ω��v�ƍ��܂�Ă���B����@���͋��̔w���ɍ����Č���邱�Ƃ��狍�̎��_�Ƃ���Ă����B�n���ω��Ɠ����悤�ɋ��̋��{���Ƃ����J��ꂽ�̂��Ƃ����B |

|

�������̔n���ω�����

�Βi�̐��ʂɂ��������蒆�ɂ͔n���ω����������߂��Ă���B���ʂ��猩��Ɠ����ɂ���͂��̔n�̊炪�݂��Ȃ������̏�ɕ��ɂȂ��ĕt���Ă��Ĕn���ω��ł���Ɗm�F�ł���B |

|

| |

|

�����q�X��

�Ă̖R�����ؑ]�J�Z���͈ɓߒJ���璲�B���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�������̂͒������⋍�A���K�����z���đ��肷�邵����i���Ȃ������B�����Ő_�J�ŋ��������Ă����Ô������q�͉W�_���Ɠ�|�����z����ߓ��̉��C���v�����㊯�̓��ӂĖ≮�̋��͂̂��ƍ����ˎ�̓��ӂ邱�Ƃ��ł����B��N�Ԃ̓�H���̌㌳�\��N�i�P�U�X�U�N�j�ɓ�\�l�L���̓��H���������V���������q�X���ƌĂѓ�|���������q���ƌĂԂ悤�ɂȂ����B

�����\���N�i�Q�O�O�U�N�j�����q�g���l���J�ʁB |

|

�W�_���̌����l

�_�J�n�悩��H���n��ւ̓����W�_���Ƃ����B���ŐU��Ԃ�ƌ�ԎR��]�ނ��Ƃ��ł��H���n���ꡔq���ɂ͒�����Δ肪�J���Ă���B |

|

�n����

�������獂�R�ւ̊X�����ˊX���ƌĂђn�����͍ő�̓�ł������B���ɓ���̑��̎R�̐_���͋}�s�ŋ�J���������Ă����B���̂��߈����Z�N�P�W�T�X�N�ɂ��̓���I�邽�ߑ��̒f�R��ǂ��@�킵�ĕ���ȓ��������������B������������V����n��Ȃ����������낷�X�������_�̊댯�ȓ��ł������B���a�����ɂ悤�₭�ԓ������������n�����W�]�䂩�璭�߂��ԎR�͍ł��ϐ��̎�ꂽ�p�Ƃ�����B�B

|

|

���쓻

���a�Q�O�N��ɂȂ��ċ㑠����ʂ�I�H�̌v�悪����܂ł͐��쓻������Ă����B�q�ǂ��������w�Z�֒ʂ��ʊw�H������������������B�������ւR�O�O���[�g���̏��ɂ��т������Ă���R����R�ŕW���P�S�Q�Q���̎R�ł���B�퍑����͍Ԃ������ː��̐N��������ƘT���������ĕ����֒m�点�Ă����B��������_���̐Δ�Ȃǂ��J���Ă���B |

���쓻�̐Δ�Q |

������

���쌧�Ɗ��̌����ɂ��铻�B���a���N�i�P�X�Q�U�N�j�ɕ����҂��Œ��H�����������R�����펞���͋ΘJ��d����g�D���Ēn�����̊J��������a�S�P�N�i�P�X�U�U�N�j�t�ɂ悤�₭�������܂œ��H�����������B |

|

���˓�

�����S�R�N�i�P�X�P�O�N�j�ɓS�����J�ʂ��Ă���͓��H�������i�݃o�X�ʍs���n�܂���������܂ł͌�e���̕��獇�˓����z���č���ɔ����Ă����B���ɂ͒��������荇�˓�ꡔq������̌�ԎR�W�]�͑f���炵����_����J���Ă���B |

|

| |

|

| |

|

|

|

�Q���ڂ̂S |

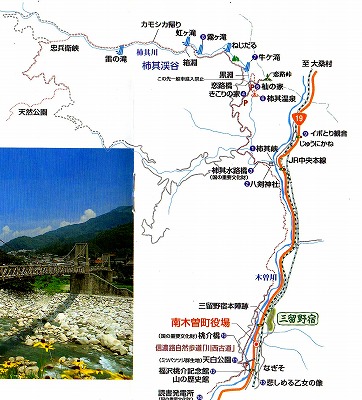

�ؑ]��

�ؑ]���́u���{�ōł����������A���v�ɉ������Ă���B |

|

| �����`�� |

|

| �R���R |

|

����ۂ���

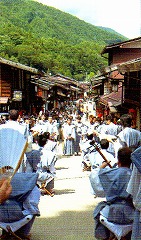

�ؑ]�`���̊��g���n���`�n��ł͖��N�W���u����ۂ���v�Ƃ����ؑ]�`�������Ղ������B�R���R���珼�����������č~��Ă��镐�ҍs��͒������s�i���`�����̕�Q�������B�����͔b���ۂ̉��t���s���B |

|

�@

�b���� |

|

�A

��{�_��

�`�����Y�y�_�Ƃ��ĉ��c�_�ЁE���c�_�ЁE����_�Ђ���O�_�Ђ����B���{�����̕����������{�_�ЂƏ̂��ꂽ�B�`���̎���O�_�͏�B���J��ꂽ���ߔ��Z�i���s�j�S�j��{����̓�{�_�Ђ�����R�F�V���i�V�Ƒ�_�̌Z�_�j�Ђ����B�n���N�����͕s���B�����ɂ͏\��Ђ��J���Ă��ĉ����t���o��i�y�U�j������B�O�Ɏ�h��̖̒������̎��ɐ̒���������q�a�E�{�a�Ƃ����w����B |

|

��{�_�Ѝ�

���ǂ���͒������s��Ŕh��Ȉߑ��𒅂�����҂������X�����̒������Ƃ��M�b�V�M�b�V�Ɨh�蓮�����p�͑s�ςł���B�s��Ƌ��ɉS���钷���S�͏j���S�Ƃ��Ēn��ɍ��t���Ă��艃�ȂȂǂł悭�S����B |

|

| �`���ِ� |

|

�B

���g��

�����{

�c������ۂƖ��t�����{�����������Ɉ�Ă�ꂽ�ؑ]�`�����͂��̂�����̕��n�ɏ���\�������{���J�����Ɠ`�����Ă���B�P�R�ɂ��Č����A�ؑ]���Y�`���Ɖ��ߍ��q�̋{�i�Ȑm���j�̗ߎ|�����莡���S�N(�P�P�W�O�N)���R���]�������œ|�̊��g�����������B���ɋ`���Q�V�ł������B |

|

���g��

�����{��

��O

���`�ɂ͌Â�����`���̎��{�O�ƌĂ��O�̋����������B����������̂͊��g�������{�̋����ɂ���O�݂̂ł���B��_�ł����O�͕����P�S�N�̔_�w���m�ł������ł���l���l���̒����ɂ��Ƌ������͂P�Q��������R�O�������W�O�O�N�Ƃ��ꂽ�B�����ɂ�菝����ꂽ��O�͉����ƕۑ��̂��ߕ����P�S�N�R���ɂ��̐����͂��}�P�{�ɂ����邱�ƂɂȂ茻�݂̌�p�ɕς�邱�ƂɂȂ����B

|

|

�C

�`����

�������R�u�ؑ]�`���v�̔g���ɖ������Z�����U���G��ɂ��ēW�����Ă���B |

|

�D

������

�ؑ]�`���̕��

�ؑ]�H�����_

������V

�������͌��������Ƃ����`���̋F�菊�Ƃ��Č��Ă�ꂽ�B����N�i�P�P�W�S�N�j�`�������Âœ���������S�M�ł�������v�V�o�����`���Ƃ��̈ꑰ�̗���J��`���̖@���u�������a�`�R����勏�m�v��蓿�����Ƃ����Ɠ`�����Ă���B�J�R�����R�ؑ]�`������勏�m�Ƃ����B�ŏ��͐^���@�ɑ����J�R�͉~����苗��B�O��͋��ۂW�N�i�P�V�Q�R�N�j���R��听�����l���K�̕ꓰ�̊�i�ɂ��B�R�ۂɂ͋`���E���}��O�E�b�E���䌓����̕悪����܂��|����������Ă��ċ`���|�����J����Ă���B |

|

| �������̋`������n |

|

�ؑ]���i

�������̔ӏ� |

|

�ؑ]�`���ё���

�i�������j |

|

�b��O�ё���

�i�������j |

|

�ؑ]�`���������܂�

�i����ۂ���j

�q�ǂ��������������S���Ȃ���ؑ]�`�����̕�Q������铿�����̍s�� |

|

�{�m�z�w

�P�T�F�Q�O |

|

|

| |

|

| �R����(�P�O���R�O���@���j��) |

�ؑ]�J�{�s�@���R���� (��X����) |

|

|

�R���ڂ̂P |

�{�m�z�w

�X�F�P�T |

|

��R�U��

�{�m�z�h

�{�w�@�P

�e�{�w�@�P

���ā@�Q�S�� |

|

�@

�{�m�z�ꗢ��

�]�ˎ��㏉�߂Ɉꗢ���Ƃɒz���ꂽ�ˁB�y������ɉ|�⏼�Ȃǂ��A����ꂽ�B�ؑ]�H�ɂ͂Q�Q�J�����肻�̂����ؑ]���ɂ͋{�m�z�E�o�K�E�����̂R�J��������Δ肪���Ă��Ă���B

�̂̐l�͒j���ň���ɂX�������łT�`�U���������Ƃ�������]�˂��狞�s�܂Œj���Ȃ�P�S������P�T���ŕ������悤�ł���B |

|

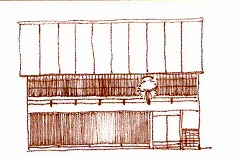

�A

�o����

�h�꒬�Ɠ��̏o�����Q�K���Ă̒����݂��c���Ă���B�{�m�z�͖ؑ]��H�̑����y�n���ł��������ߍׂ��Ȋi�q�〈���Ȓ������{���������肪�����B |

|

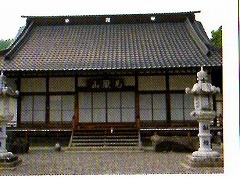

�{�w��

�{�w�͌�����N�i�P�W�U�T�N�j�ɍČ����ꂽ�����ł������������\�Z�N�i�P�W�W�R�N�j�ɑ�����������ߏĂ��c�����ޗ����g���Č��Ă��`�Ղ�����B |

|

| �e�{�w�� |

|

�����V�c

��V�� |

|

���씪���{

���D�y�ьËL�^�ɂ��Όc���O�N�i�P�T�X�W�N�j�ؑ]�Ƃ̋��Ɛb�炪���������싽�̎��_�Ƃ��đn�������Ƃ���Ă���B��Ր_�͗_�c�ʖ��A�{�a���ɂ͐_�����j�̂���B�{�a�̗����ɓƗ�����?�i�����j������B�����͗��������Ɩ��_�����B |

|

�E

�я���

�n���R���͋v���N�ԁi�P�P�T�S�`�P�P�T�T�N�j���������̑n���ɂ��Đ^���@����R�n���@�̖����ɑ����Ƃ���B�c���Q�N�i�P�U�S�X�N�j�T�@���S���h�̑m�k�`�Ȃ���̂��s�͂��čċ������B��n�ɂ͒��������̕������B |

|

| ��߂��ɂ͎牮�厡��̐Ε���������B |

|

��������

�̕� |

|

�B

���R���̒��ԓ_�̈ē��� |

|

���R����

���ԓ_

���̉w���`�ؑ]����ɂ������ |

|

�C

���������

���猩�閾����

�ؑ]�`���Ɣb��O���n�ŋ삯�オ�����Ƃ����B |

|

| ������ |

|

�D

���̉w���`

�ؑ]��� |

|

|

| |

|

�匴�z�K�_��

�V�J�匴�����ɂ���n���͕s���B�㉮�a�͑吳�P�P�N�i�P�X�Q�Q�N�j�����B�Γ��Ăɂ͓V����N�i�P�V�W�Q�N�j�V���ƍ��܂�Ă���B�����l�N�i�P�V�X�Q�N�j�ɍċ��������̂����݂̎Гa�B�{�a�͗�������Ő��ʂ̗��̒������͂��ߗl�X�Ȓ����ŏ����Ă���B�㉮���{�a���ɂ͌�Ԑ_�ЁE��P�x�_�ЁE��א_�Ђ��J���Ă���B�����ɂ͒n��ʂ̎Ђ����蒹���̊z�ɂ́u�z�K�{�v�Ə����ꗼ�������ƂȂ��Ă���B |

|

��؊ω�

��؊ω��͊J�c�����̊ێR�ω��A��K���̊�o�ω��ƂƂ��ɖؑ]�O��n���ω��̈�ɐ������Ă���B�n��ω��Ƃ��Ă���؊ω��͐́A�ؑ]�n�̕��q�n�ł������ؑ]����̈�p�ɖؑ]�`�����J�����쌱���炽���Ȕn���ω��Ƃ��ċ��n�̑��Ђ��F�O����l�����̌����M���������h����Ă����B���݂̌����͖����Q�P�N�Ɍ��đւ���ꂽ���̂��A���a�R�S�N�̈ɐ��p�䕗�̌�C���������̂ł���B���̓��̗����ɂ͐����O�\�O���ω����J���Ă���B |

|

����M�\���Q

�Z�\�N���ƂɖK���M�\�̔N�Ɍ��Ă��Ă����Δ肪����w�߂��̒��R���[�ɂ��������J���Ă���B�Z�\�����Ƃɂ��M�\�̓����K��邪�u���̖�͖����Ă��܂��ƃT���V�Ƃ��������l�̂��甲�������V�ɏ����ēV��Ɉ��s���������Ė����k�߂��Ă��܂��Ɓv���������`��������B�݂�Ȃ��W�܂��Ĉ�Ԍ{���Ȃ��܂ŋN���Ă���̂͂��������M�̖��c�ł���B�ʋ�������{�A�O���Ȃǂ����܂ꂽ���̂�����̂̐M���Â���B |

�ʋ����� |

| �V�_���� |

|

| �ؑ]�������� |

|

�ؑ]���

�g��p���̏����u�V���ƕ���v��u�{�{�����v�̕���ł�����B |

|

| �ؑ]����̃R�u�V |

|

| �ؑ]����b�b |

|

�ؑ]��I�[�g

�L�����v�� |

|

�ؑ]��

�X�ь��� |

|

�ؑ]���

�F�R �b�b |

|

�L�����s���O

�t�B�[���h

�ؑ]�Ó� |

|

|

| |

�R���ڂ̂Q |

�@

�|�M�̌������Ɍ�����R���r���q�̉Ɛb��

�Α���̕�

�Α����

��P�x���D���ŋ�P�x�̌����邱�̏ꏊ�ɕ悪�ł����Ƃ����B |

|

�ؑ]�����`�̉������̊W

�ؑ]���̉Ɩ������ł���B |

|

�A

����

���R������� |

|

�B

�����

�ؑ]��̎x�� |

|

�C

��������

���~�� |

|

���K��

�����������~�� |

|

�D

��K���V�_

�Â��͎R���V�_�ƌĂԁB���������ɋ`����ؑ]�̎R���ɉB���{�炵���ƋL����Ă��邪�R���͏�c�̌Ö��ŕt�߂ɒ��������̉��~�Ղ�`���̌����̏����̎j�Ղ��c�肱�̂��{�̌Â�����Ă���B |

|

�ؑ]�`���̈�Ă̐e�ł���

����������

�ؑ]�`���̊w��̐_�Ƃ���

���s�̖k��V���{���}�����B |

|

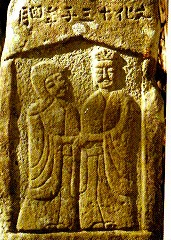

| �Ԃ�������������}�ȐΒi��o��Ƌ���������B�Гa�͂�����܂�Ƃ���������B��c�̑�H�����E���������F��̍�Ő��ʍ��E�Ɏ��q���Əە@�����邪�������ĉE���̎��q��������ɂ����Ă���B |

|

| ��K�V�_�ɂ���G�n |

|

�����ɂ���

�C�`�C�̖� |

|

�����ɂ���

���o��

�吳�̏��������N�̑��o���s���Ă���B |

|

��t��

�������ɂ����t���ɂ͖�t�@�����J���腖��剤���̏\�����J���Ă���B |

|

| �E���ɂ͕�i���N�i�P�V�P�O�N�j���狝�a��N�i�P�W�O�Q�N�j�܂ł́u�얳����ɕ��v�u�O�\�O�P���v�Ȃǂƍ��܂ꂽ�Δ肪����荶���ɂ́u���O��v�ƒ���ꂽ�Δ�Ȃnj܊����B |

|

|

| |

|

| ���J�c�� |

|

| �ӂ邳�Ƒ̌��� |

|

����

�͐쉄����P�Q�C�Q�����B����܋��n��㗬��藬��ؑ]��ɍ�������B |

|

���{�����̕�

���{�̐������J�����_�Ђ͑S���ɐ��S����Ƃ����B����̐����m�W���ɂ͈��������̂���Ƃ�����ܗւ̓�������B���̑O�ɂ͎Ⴋ���������̂���������Ă���p�̐Α������邪�����猩��ƕ�e�ł��锒�ς̎p�Ɍ�����B |

�����ɉ��ƃL�c�l�ɕϐg |

���R�_�Ёi�V�J���l�j

�R���㊯�͖ؑ]�J�̑�H��[�A�ؔ҂�̐E�l�������邽�߂ɂ��ċ{���ɓw�߂Ă�����p��H���H���ɔC���������Ƃł��m���Ă���B�����𒆐S�Ƃ��钁���������̐��A�����I�ȋK���͐E�l���������Ɠ����ɔނ�̂��C�������o�����Ƃ��Ẵv���C�h����Ă��B�������Ėؑ]�̑�H�d���͖ڊo�܂������W���ނ�͐M�B�͂������̂��ƒ��R����ʂ��č]�˂֔����ւƊ���̏���L�����B |

|

���R�_�Ж{�a�̗�

�{�a����|�����͖̂������疾���ɂ����Ċ��������֓���g�B�ؑ]�H�����ł��F��_�ЁA�{�a�����_�Ђ̎Гa�M���_�Ж{�a���̌�����c�����B |

|

���R�_�Ђ̌Ñ�_�y

���싽�̔��R�_�Ђł͖��N�傫�ȍՂ肪�t�E�āE�H�̂R��s��ꂻ�̓s�x�Ñ�_�y����[����Ă���B���̐_�y�͂P�X�T�Q�N�i���a�Q�V�N�j���Ō�y�̏��Ȃ����É����|��s�̌�ԍu�Ђ̕��ɂP�T�Ԕ��܂荞�݂ŗ��Ă��������Ⴂ�l�����ɓ`�����ꂽ�Ɠ`�����Ă���B�������|��ł͍s���Ȃ��Ȃ肱�̗x��͍���݂̂ɓ`����Ă���_�y�ƂȂ����B�V��ނقǂ̐_�y���R�O�N�قǑO����͏��w�����w�N�̏��q���s���u���_�̕��v�����͑�l�ɂ���ĕ�[����Ă���B |

�|�̕� |

���R�_�АΕ�

���R�_�Ђ̒������������������̉��ɑ傫�ȐΑ������J���Ă���B������\�ʑ喾�_�A����@���A�\��ʊω���F�B�\�ʑ喾�_�̕����ɂ͍����Ă���n�������Ă���B

|

����@����

�\�ʑ喾�_���� |

���J�\�e�R

�����������ّO�̍L��ɂ͓��O��Ǝ\�e�R�������Ă���B�\�e�R�̌��c�͒}�g�R�̘[�ɓ`�����F�P�ł��邪�P��_�i�����Ē����Ă���B���ꒅ�����P����Ă��V�v�w�������Ă���ؑ]�ł͒������Ƃ����B |

|

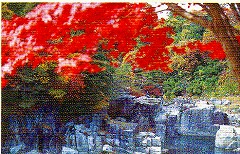

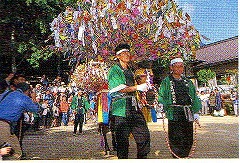

����̏t��

����̉�������n��ɂ͌Â�����`���̂Ɨx�肪����Ղ��ڏo�x��������I������h�V��ȂǂŔ�I����Ă���B���t�͊ȒP�ł�����肵���̂ɍ��킹�ď\�\���Δ��Œ@���Ȃlj��̖���͉̂��ł����p����B���ے��q�ɂ�K�����ĕz�ŕ�݂����U���ĉ����o���҂����肠�Ƃ͉��̎蔏�q�Ő���グ��B�x������܂������̂͂Ȃ��̂������Y���ɍ��킹��Έ�l�O�ł���B�����͒j���͔h����@�قƌ����ςɎ�ʂ����Ŗj�������ĒN�����킩��Ȃ��悤�ɂ���̂������ōŋ߂͂��ʂ�t����ꍇ�������B�������ȗx��Ɍ����邪���[�_�[�͌��܂��Ă���单�l�̖ʂ����đ܂�S���ŏ��Ƃ�U���Đ擪���s�i���Ă���B���̑单�l�����Ƃ�U���đޏꂷ��Ηx��͏I������B�x��̓��e���炢���Ėؑ]�n�̎q���ɉh��������̂Ɨx��Ǝv����B

|

|

�ǂ�ǏĂ��i�̐_�j

�P���P�S���ɍs���B����܂₵�ߏ���Ȃǂ�R�₵���̓��ł��݂��Ă��ĐH�ׂ�ƂP�N�����ׂ��Ђ��Ȃ��Ƃ����Ă���B |

�J�c�����E��̂ǂ�ǏĂ� |

���R�ω�

���싽�̌Ô��Ƃɂ͖ؑ]�Ə\����`�݂�̒킪�{�q���肵�Ă����B���̎q�Əd�͐퍑����̐킢�Ɋ��Ĕ��ˎ�̍��������ꂽ�����ł���B���̔��ˎ炪��i�������R�ω����͖ؑ]�O�\�O���ω�����̈�ŏ\��ԏ��ɂȂ��Ă���B�������ɂ͐����O�\�O���ω��̐Α��������ׂ��傫�Ȓn����F������n���ω��̖{���̎p�ł���O�ʔ��]�n���ω���F���Ȃǂ�����B |

�����O�\�O���ω��̐Α���

�O�ʔ��]�n���ω���F��

|

| �����ӂ����܃X�L�[�� |

|

����̑�

(�ؑ]���V�J)

�ؑ]�����`�J�c�����Ɍ�������ˊX���n�����̎�O�ɂ���B�����U�O���B���싽���R�_�Ђɕ�[����Ă���u���씪�i�G�n�v�ɓ���̑�̉��Ƃ��ĕ`����Ă���B |

|

�J�c����

�Y��Ȍ�ԎR��^���ʂɗՂށB�W���P�P�O�O�`�P�R�O�O���̊J�c�����B�Ăł�����Œ���̊��g�����傫���B��ł��뜜���ꂽ�ؑ]�n�̕ی쎔����s���Ă���B |

|

�ؑ]�̖���

�ؑ]�̖��D���͖ؑ]�̖��߂̖��Ŋ��q����̌ÉS�ɉS���Ă���]�ˎ���̋L�^�ɂ��ƌ�ԎR�[�̑����𒆐S�ɑ����̗ʂ̖��D�������Y����Ă������Ƃ��m���B |

|

�n���O�\�O�ω�

�J�c�����n���̋����e�ɖ�ϐ�����F���ƎO�\�O�ω�������B���ω����l�X���~�����߂ɎO�\�O�̎p�ɕω��������̂ɎO�\�O�����g�����邪���̃G�s�\�[�h����ɂ��č��o���ꂽ���̂��O�\�O�ω��ł���B���ߊω��␅���ω��Ȃǂ�����Α����ł͒������Ƃ����B |

|

���m���̑�

�J�c������ԎR�̘[�A�l�̒r���痬��Ă����쒆���̍����R�O���̑�B��ԎR�J�R�����̑c�Ɛ��߂�ꂽ�o���s�҂�s�҂䂩��̏C�s�̑�B���a�����܂ł͂Q�{�̑�ł����������݂͂P�{�̑�ƂȂ��Ă���B��ԎR���痬�����͐���������W�߂���ʼnĂł������W�x�Ɣ��ɗ₽���B |

|

| �J�c�����̋����̉� |

|

�J�c���y��

�ؑ]�n�Ō�̏�����u��R�t�R���v�̂͂������W������Ă���B |

|

�R���ƏZ��

�n��҂ł���n��ł��������B�{������̌��݂̌����͌��z�����̕��ʐ}�Ɋ�Â��Ԍ��P�P�ԉ��s�W�Ԃ̌����ɏC������P�X�X�U�N�i�����W�j�N����Ɏw�肳�ꂽ�B |

|

�ؑ]�n

�����Z���E����ނ�����̑傫�ȕ��E�Ԃ�ȓ��������邵�����{�̍ݗ��n�B���a�Ől��������

�Ƒ��ƈꏏ�ɕ�炵�Ă����B

�ؑ]�n�̃��[�c��2�`3���I�ɑ嗤����n�������Ñ����n���c��Ƃ�����������B8���I����ɂ͖ؑ]�ɐ��Y�n���`������Ă����Ƃ����Ă���B���q����퍑����ɂ͗D�ꂽ�n�Ƃ��ĕ]�������܂蕐���������������Ėؑ]�n�����߂��Ƃ�����B���a�ȍ]�ˎ���ɓ����Ă���͉^���̔��W�ɂ��v����������ɊJ�c���ŊJ��������ɂȂ�ƎR�Ԕ_�k�n�Ƃ��Ċ����B�Ƃ��낪�R����`�̎���ؑ]�n�͏����Ȃ��߂ɌR�p�n�Ƃ��Ă͕s�K�i�Ƃ���낤����Ő��O�ɂȂ����B���������ؑ]�n��������l�X�����������菭�����������݂P�U�O���]�肪�S���ŕی삳��Ă���B |

|

�ؑ]�n�̗�

�u���[�x���[ |

|

| |

|

| |

|

�c�V�R�_��

�{�Ђ͐ΐ쌧�ߗ����̉��ꔒ�R�Ŕ��R�����_�Ђ�{�{�Ƃ��Ă��邪�n�����ꂽ�N��͕s���B��_���e���Q�_�Ƃ��ɜQ���E�ɜQ�f�������J���Ă���B�����l�N�i�P�X�X�Q�N�j�ɔq�a�E�Ж�����S�ʉ��z�����B |

|

�P���q��

�̊J�c�����c�̑�n��ɉ����ĕP���q�����s���Ă��������̂܂ɂ����ނ��Ă��܂��Ă����B�Q�O�P�O�N���ɕ����̘b�������オ��n���̗L�u���W�܂��ė��K���d�ˍŋ߂͒n��̌|�\�ՂȂǂɎQ�����Ċ������s���n���̐_�Ђɂ���[����Ă���B |

|

����F��_��

�_�a�͍Y�̌��{��H�֓���g�̍�ő�Б���B���{�Ў����z�j��ɉ����ėL���ȁu�����j�����v�̋Z�@������ł���Éi�V�N�i�P�W�T�S�N�j�Ɍ��Ă�ꂽ�傫�Ȑ_�a�B�{�Ђ͓����������S���_���F��Ƃ����Ă��邪�a�̎R���F�쌠���ł͂Ȃ����Ƃ������Ă���B�Ր_�͈ɜQ�f���E����������E�_�c�ʖ����J���Ă���B �����ɂ͒������k�v���_�肪����k�l�����Ɍ������Ē��������⏜�Ђ��F�閭���M�̔�ł���Ƃ����_����@�̏C�����̓���ƂȂ��Ă���B |

|

| �������V�o�^�J�G�f�����炵�Ă��邪�N���q���^���Ə̂���J�G�f�̕ώ�Ŕ����̌��E�ԏ�R�����Ȃǂ̂ق������̓썲�v���R�Ȃǂɕ��z���Ă���œ쐼�[�Ɏ������Ă���Ƃ����Ă���B |

|

������

�J�c������B�͖̂��N�R�������Ƃ������B�{���̎߉ޔ@���͂P�U�U�O�N�i�����R�N�j�ɍ���n���J�R�͌j�x�a���ɂ��P�U�U�S�N�i�����S�N�j���Ƃ�����B�������ω����͂P�V�O�R�N�i���\�P�U�N�j�ɑ剮���i����Ɓj����ڂ��Č��Ă����D������P�{�̟O�̑�ő����Ă���B�����ɂ͎牮�厡��̒n���ቤ���F���Ȃǂ̐Ε�������B |

�������̏��O��

�牮�厡�̐Ε� |

������

�{���͎߉ޔ@���łP�U�U�T�N�i�����T�N�j�ɑn���B�J�R�͒����������V���q�m�a���B�ؑ]�Í����v�u�ɂ��ƂP�U�U�P�N�������N�������Z�������a���J�R�Ƃ���B�ω����͂P�W�S�T�N�i�O���Q�N�j�S���g�����R��Z���T�������㌚���B�{���͔n���ω��E�ɎO�䎛���ӂō��Č��������o�Č������ɑ���ꂽ�@�ӗ֊ϐ������ɐ��ϐ����Ə\��_���̕��悪���u����Ă������P�X�V�X�N�i���a�T�S�N�j�R���P�������Ɏ����S�Ă��Ă��܂����B |

|

���씪���{

���_�V�c��_�c�ʔV���Ə̂��Ď�Ր_�Ƃ��ɐ��c��_�{�E�F��_�ЁE��{�����{�E�Ó����q�_�Ђ̌Ђ���ւ���Ă���B�����^���͕�q�M�̎Y�y�_����n�܂�̂��Ɍ����̕��_�Ƃ��ꐼ�쑺�����E�؉Ƃ̐�c����ƍՐ_�������������Đ��쑺�̎Y�y�_�Ƃ����Ƃ����Ă���B�����ɂ͑c��Ђ��J��ꐅ�m�Ԃ����炵�Ă���B |

|

��w���̎q���n���i����j

�ɓߐ��t�ߑ��o�g�̋{���S��̐Α��� |

|

�ێR�n���ω��i����j

������肵���R�̒��ɂ���������傫�Ȕn���ω��������J���Ă���B�����ɂ͓V���Ȃǂ̒������{����Ă���B�����̘e�ɂ͂�������̔n���ω����Ȃǂ̐Α������J���Ă���B |

�ω������ӂ̐Α��� |

| ����̑� |

|

�J�c�����}�C�A�X�L�[��

�X�m�[�V���[�ŕ����u�S�̐��[�h�v���J�� |

|

| �`���I��x�X�m�[���]�[�g |

|

|

| |

�R���ڂ̂R |

�@

�o�K�ꗢ�� �� |

|

�o�K��

�Ȃ̖�

����R�O�O��

�����P�O��������W�C�V�� |

|

| �ؑ]�勴 |

|

| ���ؑ]������ |

|

�A

���璬�o��

|

|

���y�قɓW������Ă����o�˂Ə����ꂽ�G�}�ʁB

���̒n�͒��R������̍������P�T���[�g�����炢�̏��Ō�ԎR�̉E�[�̌p�q�x���݂���Ƃ����B�o�˂͎R���Ƃ̌��ꡔq���ł������Ƃ����`��������B(�瑺�����̂ӂ邳�Ƃ�K�˂Ă��j |

|

�B

�m�Ԃ̋�� |

�����Џo���ؑ]��l���̂������ |

| ��R���� |

|

�C

�֏��Ջ߂���

�傫�Ȋ��ؖ� |

|

��R�V�� �����h

�{�w�@�P

�e�{�w�@�P

���ā@�P�S�� |

|

�ؑ]��

�ؑ]���𗬂���͂��ׂĖؑ]�쐅�n�ƂȂ��ė���ɐ��p�ɗ��ꍞ��ł���B

�͐쉄����Q�Q�X�����B�ב��ؑc����蕟���E���`�n��𗬂�E���m�̗�����ʂ葾���m�֒����B |

|

|

| |

|

| ���R�@�̓��L���� |

|

|

| �����h |

�吳�P�T�N

�V���X�� |

���B�̍��x�̗��s�̏I���_�Ƃ��Ă����ؑ]�����Ɍ������B�����͍]�ˎ���ɑ㊯�̂����Ƃ���Œ��哹�ł̍ł��傫�Ȋ֏��������ɂ������B���ł͂����̂̎�͂Ȃ��B�n�s�̗����͓��키�Ƃ̂��Ƃ��B�����̂���H���B�y�Y�����D�Ԃɏ��B |

�����_��

���⋽���̎��_�ł��������ɕ������̎��_�ł�����܂����B�P�Q�U�T�N�i���i�Q�N�j�T����ˈ�{�����_�Ђ����̒n�Ɍ䊩�������V�c�Ə̂��J�����B���D�ɂ͂P�Q�V�X�N�i�O���Q�N�j�ؑ]���c�n�̂��݉ƒ��ɂ���Ċ��������Ƃ����Ă���B�P�R�T�V�N�����Q�N�z��̎瓡���̉ƗL���ċ����ؑ]���E�ΐ���O�̎�E�㊯�R�����Ɏ���̎�ɂ���Ėؑ]�����琅���喾�_�Ƃ���Ă���B��Ր_�́u���ƕP���v�B����͂P�Q�O�O�N���鞹�E�O�E���̖Ɉ͂܂�Ă���B |

|

�����_����

���N�V���Q�Q���E�Q�R���ɊJ�Â����u�V���̊�Ձv�Ƃ��ėL���Ȃ݂����܂���B���̂䂦��͖��N�V�������d���S�O�O�L����������Ȕ��̑�_�`���Q�R���̖{�Ղ�̖�ɕ����n������u�@���v�u�K���v�̊|�����ŏc�܂���E���܂�������ĉĂ��܂������Ȃ݂����܂���ł���B |

|

���E����O���u

�̂͊e�W���ŋ���̂Q���ɂ͂˂͂�O���T���ɂ͕S���ՔO�����s���Ă����B���̑��ɂ�����u�E�����u�E��\���u�E���O��u�Ȃlj�����O���u���s���Ă����Ƃ����B�S���ՔO���u�͂P�O�W�O�̎삪���Ă��钷���吔����u�얳����ɕ��v�������Ȃ���̂����P������Έ�l��Տ��������ƂɂȂ�P�O�l�ōs���Έꖜ�ՂƂȂ邩��P�O�O��ΕS���ՂƂȂ�B

�����̐��E����W���ł͌��݂��������Ă��Ē��̖��`�������Ɏw�肳��Ă���B�ؔō���̖�����D�Ə������ꂽ���Ԃ��Ď����A�蕧�d���J���Ă���B |

|

������

�勝�Q�N�i�P�U�W�T�N�j�m�����ɂ���ĊJ�R�n�����ꂽ��y�^�@���{�莛�����B���͔����[�Ɍ��Ă��Ă��������R�N�i�P�V�T�R�N�j�ƉÉi�R�N�i�P�W�T�O�N�j�ɔ����̍^����Q�����������Q�N�i�P�W�T�T�N�j���ݒn�ֈړ]�����B�����P�V�N�i�P�W�W�S�N�j�ɂ��ɗ��𗬎����čČ������B���̏ꏊ�ɂ͎����ړ]����O����]�ˎ���̊��w�Ґ��̏��ւ��������B |

|

������

��S��R���㊯�ǖL���̉��������@�@�ɋA�˂��Ċ����N��i�P�U�U�O�N��j�ɑ㊯���~�k���ׂɎ������������̂��n�܂�B�ꎞ���ނ��Ă������������N�i�P�V�W�X�N�j�ɍēx�J�R���č����Ɏ����Ă���B���a�P�R�N�i�P�X�R�W�N�j�ɂ͕������w�Z��Z�Ɍ��z�̍ے����Ɉړ]�����B |

|

�������_��

�{�a���ʑO�̊z�ɂ͒Ó������V���Ə����ꍶ���ɏ]�܈ʉ��R�ǗR�q���Ƃ���B���㊯�R���ǗR�i�R���h��j�̏��ł���B |

|

�����ɂ���m�ԋ��

�����͂���@���������

�ӂ��×�

���Ɂu�b�i�����̔o�l�j���V�i�����݂̂Ȃ炸�j��X�[�i�ƂƂڂ��j���V���T�N�v�Ƃ���B

���͎V�ɂ��������̂������Q�ɑ���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ŎV�ɂ͉��߂Ĕm�Ԃ̋������Ă��̂�����Ɍ�����Ó��_�Ђ։^�Ƃ����B |

|

��R�j�Ղ̐X

�ؑ]�`���������̍ۂɑł��ꂽ�Ƃ����������퍑����̎R�镟����Ղ�����B

������͐퍑����ؑ]�`�N�ɂ���Ēz���ꂽ�B

�����̒��ɂ́u���ێR��v�u��̒i��v�u������v�̎O�̏邪�������B

|

|

������

�ؑ]�`�������ƒǓ��̋����̍ۂɂ��̑�ş����F�肵���̎��Ɍ�ԑ匠���������������ƂɗR�����閼�̂Ƃ����Ă���B������S�O���B�꒼���ɂ͏C���҂����s�����邽�߂Ɋ��������䗧�ꂪ�c���Ă���B |

|

| �N���C�}�[�ɂ����͓I�ț����� |

|

| �~�씪���{ |

|

| ���R�_�� |

|

| �r�_�� |

|

| �匴�z�K�_�� |

|

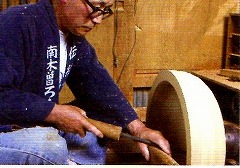

�ؑ]����

�l�S�L�]�N�̗��j���ւ�ǎ��Ȗ؍ނƓV�R�����琶�܂��ؑ]�t�c�E�ؑ]�Ŏ�E�h�蕪���C�F�h�͐E�l�����̓`���Z�@�B |

|

| |

|

�������p�i���z�Ɓj

�c�����N�i�P�W�U�T�N�j�������Ő��܂ꂽ�B���z�Ƃ��߂����Ē鍑��w���Ɗw�Ȃ𑲋Ƃ����B �ŏ��͍H���ē����Ă��������l�̋ߑ�I�ȃr���Q�̌��z�v�Ɋւ��悤�ɂȂ����B�����O�\���N�i�P�X�O�T�N�j�ɐv���������J�݂��O�䕨�Y���l�x�X�⌻�݂̐_�ސ쌧�����j�����فE�����l��\�q�ɂȂǂ��肪�����B�S�R���N���[�g�̋��x������������ċZ�@��T����{�̓S�R���N���[�g���z�̐��҂Ƃ��Ċ����B |

�O�䕨�Y�i���{�ŏ��̓S�،��z�j |

| ���l��\�q�� |

|

����i�y�퐻��j

�؍��ɐ��܂��Q�����E��풆�ɗ���������w�݊w���Ɏ���p�v���̍u���ŃX�g���f�B�o���E�X�̉��̉𖾂͉i���ɓ䂾�Ƃ����b���o�C�I��������ڎw�����Ƃ����B�������ǂ��֍s���Ă������Ă��炦�Ȃ������B�ؑ]�����֗��Ă���͓y�؍H���Ɍg���Ȃ����o�C�I�����H��̏]�ƈ���K�˂ēƊw�Ŋw�B��P�x���݂���y��Ɏ����Ŋۑ����������Ăĕ�炵�Ă����B���a�\��N�i�P�X�V�U�N�j�A�����J�ŊJ���ꂽ���ۃo�C�I�����E�r�I���E�`�F������҃R���N�[���ɂ����ĘZ��ڒ���ڂŋ��܂���܁B���a�\��N�P�X�W�S�N�ɖ��Ӎ�����Ƃ̓��ʔF��ƃ}�X�^�[���[�J�[�̏̍������^���ꂽ�B������\�l�N�i�Q�O�P�Q�N�j�ɐɂ��܂�Ȃ���i�������B���鎁�͖ؑ]�����ɗ��邱�Ƃ��Ȃ�������o�C�I��������邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ����Ď茳�ɒu���Ă���������̃o�C�I������ŐV��ȂǂR���ؑ]���Ɋ����B |

|

| �Z��Ղɐݒu���ꂽ�����[�t |

|

| |

|

| ���}���S���ɂ��Ɠސ�E���E�R�����܂ߎ��@�͂R�V�����肻�̂����ؑ]���ɂ͂P�S���������ƋL�^����Ă���B���݂͂P�Q������B�ؑ]�͗ՍϏ@���S���h�̂��������ɑ����n��ł���B |

| ��s�� |

��R |

���̏���炵�����B�֏���̊J�����̎��̏��ɂ��s���Ă����B |

| ���V�@�� |

���� |

�����������a���̉B���� |

| |

�������n�� |

���ՂƂ�����Â��ܗ֓�������B |

| |

��ʎ��t�� |

���{�莛�h�ł������P���������������V�a�R�N�i�P�U�W�R�N�j�ɔp���ƂȂ����B |

| ������ |

���� |

�퍑����ɖS���Ȃ��Č�擇�ɖ������ꂽ�ؑ]�`�����̋��{�͗������ɉ����čs���Ă����Ƃ�����B��ɗ������͒������ɍ��������B |

| ������ |

������ |

�������������ՂƂ����Ă���u���~�c�v�Ƃ������O�̓c��ڂ�����B�R���㊯�̏������{�u�ؑ]�Î��k�E��v�̒��ɂ����̋L�q������B |

| ����n��ɂ͏\��̂̓��c�_������ؑ]�n���ł͍ł������B�]�ˌ���ɑ���ꂽ���̂��قƂ�ǁB |

| ��u���o�̓��c�_ |

|

| ���J�\�e�R��i���F�P�j |

|

| �Ȗ{�o�̓��c�_ |

|

| �Ō��o�̓��c�_ |

|

���l�o�̓��c�_

���c�F�E�F�� |

|

| ���q���o�̓��c�_ |

|

| |

|

|

|

3���ڂ�4 |

| �r��� |

|

�@

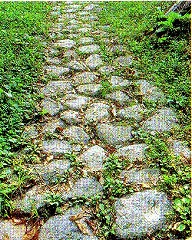

�����֏�

�����֏��͉O�X�E�����E�V���ƂƂ��ɓV���̎l��֏��̂ЂƂł��蒆�R���̂قڒ��ԂɈʒu����֏��ł���B�ؑ]��̐�ǂ̏�ɍ\���w��ɗ��R�������ԋ������Ŋ֏��ɂ͂����Ă��̏ꏊ�ł���B

�]�˂���邽�߂̒��R���̗v�ՂƂ��āu���S�C�v�E�u�o���v�������������܂��Ă����B

�u����`�v�͂����Ŗv�����]�˂����������ɂ͉O�X�֏����́u���֎�`�v�����s���ꂽ�B

�c�����N�i�P�U�O�Q�N�j�ɒ��R�����J����ĊԂ��Ȃ������֏��͑n�݂��ꂽ�Ǝv���邪������N�Z���܂ł��̋@�\���ʂ����Ă����B

�p�㏊�{�݂͑S������Ă��܂��Ă��������a�T�O�N�Ăɍs��ꂽ���@�����̌��ʊ����N�ԁi�P�U�U�P�N����P�U�V�O�N�j���̂��̂Ɛ��肳���֏��ÊG�}�Ɍ�����֏���\�̑S�e���m�F���邱�Ƃ��ł����B

������j�Ռ����Ƃ��Đ����ۑ�����v�悪���Ă��j�Ռ����ɗאڂ��ď��a�T�Q�N�S���Q�V�������̔ԏ��������Č��֏������ق����������B

�P�X�V�X�N�i���a�T�S�N�j�R���P�R�������Ȃɂ�荑�̎j�ՂɎw�肳�ꂽ�B |

|

�����֏���

�����}�̊Ŕ� |

|

| �֏��� |

|

| �����֏��Ղ̐Δ� |

|

�֏��� �Ɍ��z���ꂽ���吼��

�����Q�N�j�Փ��̖��n�̌��L���ɔ�����Q�����@���������{���j�Օۑ��E�������̈�Ƃ��ĕ����S�N�x�ɓ�������Ɩ؍�y�ѕ��Ɖ��~�Ղ̌����������C�i�����������B |

|

| ����� |

|

| ����� |

|

| �����֏��܂� |

|

�A

������

�������蓡���̎o�u���v�̉ł���B�����u�Ɓv�̃��f���Ƃ��Ēm���Ă���B�����Ƃ͎R�����̉Ɛb�ő�X�֏��Ԃ߂Ă����B

�����Ƃ̑c��͔��̍��i���F�{���j�̏o�g�ő��~�̐w�̍������ɒ��Č�ɎR���㊯�Ɏd�����̂��͂��܂�Ƃ����B |

|

���蓡��

�����ܔN�i�P�W�V�T�N�j�ɔn�ďh�̖{�w�E�≮�E���������˂鋌�ƂɎ��l�Z��̖����q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B��̂Ƃ���ԏ�̎o���������������Ƃ։ł����B�����O�\��N�i�P�W�X�W�N�j�ɂ͍����ƂɂЂƉđ؍݂��u�đ��v�̎��҂��������B�����l�\��N�i�P�X�O�X�N�j�ɂ͍����Ƃ����f���ɂ����u�Ɓv�̏����̂��ߑ؍݂��Ď�ނ����B�����̍ȃt�������l�̎q�����c���đ����S���Ȃ������ߎO�̎O�j�����w�Z���Ƃ܂ō����Ƃɗa�����B���̌���悭�����Ƃɂ͗�����菺�a�O�N�i�P�X�Q�W�N�j�ɂ͖閾���O�o�ł̂��ߎ��������ɗ����B���a���N�i�P�X�R�R�N�j���ŖS���Ȃ����B |

|

| ���������� |

|

| ������� |

|

| |

|

���鎺�і�ǖؑ]�x�ǒ���

�����˂̊NJ��ł������ؑ]���т͖������{�Ɉ����p����䗿�тƂȂ����B�P�X�O�R�N�i�����R�U�N�j�䗿�ǖؑ]�x�����������ɐݒu���ꃂ�_���ȗm�����ɂ����Ă�ꂽ�B�P�X�Q�S�N�i�吳�P�R�N�j�ɒ鎺�і�ǖؑ]�x�ǂɉ��̂���ĊԂ��Ȃ��P�X�Q�V�N�i���a�Q�N�j�T���̕����̑�ɂ��Ď����Ă��܂����B�������鎺�і�ǂł͑��͂������ĕ������ؑ]�ܖ̗Ǎނp���čw�������O�ނ��g�p���Ă��̔N�̕�ɂ͌��݂̒��ɂ����������B�Q�O�P�Q�N�i�����Q�S�N�j���ؑ]���L�`�������Ɏw�肳��ĕ����ۑ��H�����s��ꂽ�B |

|

�ؑ]����

���y��

�~�n���ɂ͋��J�c������ڒz���ꂽ�����Βu�������؍ȑ���̓T�^�I�Ȗؑ]�̖��Ƃ�����B |

|

���T��

�ؑ]�H�����_

�g�˓V

�ؑ]���\���M�����̕��e�A�e�L�������ێR���z�������ɏZ���Ƃɔ����i���Z�N�i�P�S�R�S�N�j�ɋ��T����n�����ؑ]�`�����̕������B�䗘�������폟���L�O���ĘT����ł���ΔR�R���狻�T���܂ŏ����s����s����O�Ŗؑ]�x����[���Ē����������ł���B�����ɂ͋`������e�ω����ƒ��g��i���g��͖����l�\�O�N�i�P�X�P�O�N�j�ɕی쌚�����Ɏw��j�������������a��N�̑�ŏĎ����Ă��܂����B���݂͗����Ƃ��Č�����Ă���B |

�u�ؑ]�x�蔭�˂̒n�v�̔�

�ؑ]�`���̋䗘�������̐폟���j�������̂Ɛ�������Ă���

�ؑ]�`����A���̎}��������

���g�� |

���T���ʼn_��

�͎R���ł͓��m��̍L���ł���B |

|

| �ؑ]�`���̕� |

|

| ���T���R���ƕ�n |

|

�B

��苴

�]�ˎ���ɂ͑㊯���ւ̒ʘH�Ƃ��čł��d������Ă������Ŏ��t�����H���L���H�Ƃ����،˂��݂����ԏ������u����Ă����B�䉮�~�O���Ƃ����Ă����������ɂȂ��đ�苴�Ɩ��Â���ꂽ�B�����ȍ~�Q�x�̍^���ɂ�藬�����P�X�R�U�N���a�P�P�N�H�w���m���������̐v�ɂ�����E�ōŏ��ɑ���ꂽ�R���N���[�g���[�[�����ł���B��������������ɑS���ɉ˂�����悤�ɂȂ蒷�����ɂ��A�����[�[���ʼn˂���ꂽ�����݂͂قƂ�ǂ��V�������V�������ɉ˂��ւ����Ă���B��������苴�͐��E�ōŏ��ɉ˂���ꂽ���Ƃ���Q�O�O�Q�N�i�����P�S�N�j�ɓy�؊w��I���y�؈�Y�Ƃ��ĔF�肳�ꏰ�⋭���{�����ʂɕ�����Y�����Ĉێ��ۑ�����Ă���B |

|

�]�ˎ���

�֏����v�u��苴�v�i�R���㊯���~�֓��邽�߂̋��j�u�s�l���v�i��ԊX���ւ̓�����j�̂R�̋����������B |

|

������

��������㒬�Z�l�O�ƌĂꂽ���l�������𓊂��Ċ��������B |

|

| �R���㊯���~����Ղ̐Ί_ |

�����̔o�l�����L�̋�

�ה̂Ȃ���͂��������� |

�C

�R���㊯���~

�R���Ɠ`���̕i�X���W������Ă���B

�ꕔ�ɍ]�˒����̊��w��

����

���ցA���R�O���ڒz����Ă���B |

|

���R�O

��X��㊯�R���ǗR�̊�����Ƃ��ēV���̋Q�[�̎��͂�s�����ƘV�E�Ɏ�藧�Ă�ꂽ�u���v�̏��ւƂ��Ďg���Ă��������B ��������L����B��P�x���]�߂鐼�����̋����ɂ��������̂��R���㊯���~�̕~�n���Ɉڒz�����B |

|

��z��

���݂͑㊯�̏Z���̈ꕔ�i��z���j���㊯���~�Ƃ��Ĉ�ʌ��J����Ă���B�n��Q�O�O�N�̌����Ɏg���Ă��钌�͖ؑ]�w�̒��S���̂ݎg�p�u�l�����߁v

���K���X�́u�����K���X�v�Ƃ������{�̋Z�p�ŏ��߂č��ꂽ����

�l�p���|�͉��S�{�ɂP�{�̊����ł��������Ȃ��M�d�Ȃ���

|

|

�R���Ǐ��͖ؑ]���Ɏd���Ă����B

�Q�O��ؑ]�`�������Ղ��ꂽ��

�Ԍ˂̏��v�����ꂽ�R���Ǐ��i�������j��ؑ]�̕����͍��q�i��t���j�ɂ������փ����̐킢�ʼnƍN�ɖ��������Ď蕿�����Ėؑ]����Z�ɗ̒n��q�̂����B ���R�������h�ɕ����֏����ݒu����R���`�N������̑㊯�ƂȂ�R���Ƃő�X�����p����č]�˖����̏\�O��܂ő������B��X�̑�͂͊w�₪���ӂœ��ɋ��ǗR�i�����悵�j�͗c���̍���蕶�w���D�ݑ㊯�E�̖T�犿����w��������{�܂Ŗؑ]�ōs���Z�p���]�˂ŏC�������B�ǗR���͑h��Ƃ��̂�����F���E��{��ՁE�䕽�F�E���������Ɛe�����[�������̎������R���㊯���~�ɓW������Ă���B�܂��]�˂��炨�����G�t�r��T��e�q��ؑ]�ɏ��������̐_�ЂɊG�n���[�����B |

|

�h������M��

�i�㊯���~�j |

|

| �㊯�����u�R����ׁv�̌�_�̂ł���ς̃~�C���u�����Ђ��܁v���J���Ă���B |

|

�D

�{�w�� |

|

| �ؑ]�x�� |

|

| �X��̓��Ղ� |

|

������

�ؑ]�`���A���c�M���̋��{���R���Ə���

�nj�̕悪����B�ؑ]���P�R��L�������i���Q�N�i�P�S�R�O�N�j�ɊJ�R�����Ƃ����Ă��邪���̑��̔N���ŏ�����Ă�����̂�����B�������̒�������ɗ����������蒷�����ɍ������ė����R�������Ƃ����悤�ɂȂ����B�ؑ]�Ƃ̕��T��ƎR���Ƃ͗nj���܂ł̕�肪�J���Ă���Ƃ�����B�Ǐ�������͓a�������T���ʼn������������ɖ��������悤�ɂȂ����B |

|

?���ɎR

�n���� |

|

| �M�B�����̖��H�牮�厡�̒n���{��������B |

|

| �������ؑ]�Ƒ�X��n |

|

| ���h |

|

| ��̒i�� |

|

�E

���D��

��̒i�̓��̖��`�̒��ɂ���B���얋�{��˂���̂��B�������m���邽�ߖ؎D�ɏ����č������ɒ���o���Ă������B���D��͊e�������Ƃɂ���{�w�⏯���̋߂��ɂ������B���D��̎���͍������ċߊ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ɂ���̒��ɂ͌I��~���l�߂Ċ��ɂ��Ă������B���D�ɂ͉ו��ʒ���؎x�O����E���F�E�Ŗ�E����E����E���܌��_�E�l���蔃���̂��ƂȂǑ����Ă������������ܔN�i�P�W�V�Q�N�j�ɔp�~�ɂȂ����B |

|

| ���܂��� |

|

��̒i

�����h�͖ؑ]�J�̒��S�Ƃ��ČÂ�����h���Ă������ł��邪�c�O�Ȃ��珺�a�Q�N�T���̑�ɂ��قƂ�ǂ��Ď����Ă��܂����B�Č������Ƃ͔������`���ŏd���ڂ����ƂȂ̂Ŗʉe�͎c���Ă���B���ɏ�̒i�n��͑���瓦�ꂽ���ߌÂ��ƕ��݂��c���Ă���A�o�����E�������E��{�i�q�Ȃǂ̌������]�ˎ��ォ��̐���ƒ��a���Ă���B |

|

�F

��̒i�̐��� |

|

�P�Q�F�O�O

���H |

|

�G

��ʎ����O��

�ؑ]���̉Ɛb�R�����͖ؑ]�㊯�ƂȂ�ؑ]���ِՂɑ�ʎ���n�������B�R���ǂ����̓������ꎛ���������Čj�R�a�����Z�E�Ƃ��J�R�����Ƃ����Ă���B���݂̖{���͕����U�N�i�P�X�X�S�N�j�ɗ��c���������ł���B���O��͈��i�V�N�i�P�V�V�W�N�j�X���{��E����x����H�����E�����E�F��ɂ���Č��Ă�ꂽ�B�ؑ]�����ł͂R�ԖڂɌÂ������ŏ��a�T�S�N�i�P�X�V�X�N�j�R���R�O���ɒ��̗L�`�������Ɏw�肳��Ă���B�����Q�R�N�i�Q�O�P�P�N�j�ɏC�����ꂽ�B�R��Ɍf�����Ă���G�z�͍]�˒����̓��{���\���鏑�ƎO��e�a�̍�ł���B�����͊����S�N�i�P�U�U�S�N�j�Q��Z�E�E�k�`�a���̎���i���ꂽ����Q�����E���̂Ƃ����o���ꂽ���ߏ��a�T�R�N�i�P�X�V�W�N�j�Ē������ꂽ�B |

|

�^���P��

���{��

���c�M���̎O���^���P�͖ؑ]�`���ɉł������`�����������Ԍ˂Ŗv������͎O�x�̎R�����̉Ɛb�㑺���𗊂��ďZ��ł����B�R���㊯�͐^���P���v���ʎ��̋����ɋ��{�������Ă��B |

|

��̒i��

�ؑ]����P�W��ؑ]�`�N���z���{�ہF�֎R�����߂��i�`���Ǝ�������肵���l�V�����J���Ă��邽�ߖ{�ۂ̂��Ƃ��u�ܗ�l�v�Ƃ������B

��̊ہF�����Z������

�O�̊ہF��ʎ������� |

|

���ێR��

�ؑ]����P�P��ؑ]�e�L���z���{�ہF�m�g�j�̓d�g��������

��̊ہF�ؑ]�Z������

�O�̊ہF�u�̏ォ��ؑ]�����w�Ɍ������r���ɂ���א��������� |

|

�v���@

���ۂQ�N�i�P�W�R�P�N�j�S�����T���Z�E�V���j�x�a���ɂ���đn�����ꂽ�B �{���͎߉ޔ@���ʼnE�ɕ����F���ɕ�����F�̎߉ގO�����ł���B�����ɂ͖L������}���������ב喾�_�V���K���J��ꓺ���̊ω���F�\�Z����������Ă��Ė{�����ɂ͔镧�̊ω���F���J���Ă���B�����͐����_�Ђ̂������i�����V��V���q�����ۂT�N�i�P�V�Q�O�N�j�Ɋ�i�������́B�ؑ]�ɂ͒������m���傪����Q�K�����O�ɂȂ��Ă���B |

�v���@�̏��O�� |

�H

��̒i����

��ː� |

|

�ؑ]�t�c

�ؑ]�������̔���n��͌Ö���x�c���Ƃ����P�R�X�S�N�`�P�S�Q�V�N�i���i�N�ԁj�ؑ]�e�L�̒z�������ێR��̏鉺���Ƃ��Ĕ��W�����Ƃ���Ƃ����Ă���B�ؑ]���͂��̒n�Ɏ���Ǝ҂��Ăъ���ɔ���������̂�����̎n�܂�ł��̌�ؑ]�J�����߂��R����������˂̔�̂��Ƒ傫�����W�����B�ؑ]�J�̞w���H�͋ȕ��E�w���E�h���ɑ�ʂ����B |

|

�I

�ؑ]���y��

�ؑ]�����ق̕~�n���ɂ���y������̌����B�ؑ]�������������ƐΈ�ߎO��̓��蓡�����R�̂Ɩؑ]�n�̃u�����Y��������B |

|

�ؑ]���y��

�O�� |

�m�ԋ��@������

������I���͂Ђ̂ڂ鐴���� |

�ؑ]�����ّO�̏��뉀

���蓡���́u�閾���O�v���M���e�p���L�O�肪���a�O�\��N�i�P�X�T�U�N�j�Ɍ������ꂽ�B |

�u�閾���O�v�̔�

���a�R�P�N�i�P�X�T�U�N�j����

|

�J

�s�l��

��ԐM�̍s�҂��n�鋴����s�l���ƌĂꂽ���͍]�ˎ��㖖���̈����N�Ԃɉ˂���ꂽ���P�W�V�W�N�i�����P�P�N�j�̍^���ŗ��������B�O�x�E���ꗼ���ւ̏d�v�ȋ��̂��߉��}�[�u�Ƃ��ĉ������˂��Ă��̂��P�W�W�O�N�i�����P�R�N�j�ɏv�H�������킸���S�N��ɍĂї������Ă��܂��Č������B�P�X�P�Q�N�i�吳���N�j�ɉ����Ɏԓ������������̂���̋����P�����ꂽ���Q�O�O�T�N�i�����P�V�N�j�ɒ�������̊�t������������Ƃ��ĕ������ꂽ�B |

|

�K

�ؑ]��

�e������ |

|

�L

�R����

���R���͖{�������̒i�ɓo�蒆���ɏo�铹�ł������}�ȍ⓹�ł��������߂P�X�O�U�N�i�����R�X�N�j�ɖ{�����琼�F�����̊R���@�킵�V����V�݂��ĉI���B�P�X�P�P�N�i�����S�S�N�j�̓S���J�݂ɍ��킹�ē��H�������i�߂�ꂱ�̓��H�ɉ����Ėؑ]��ɒ���o���悤�ɉƂ�����ꂽ�B���̌�������H���ōX�ɒ���o�������y�n��L�����p�����Ɠ��̊R������ƂȂ����B |

�R�������Ė閶�ɓ����Ƃ���

�@�@�@�@�@�ؑ]�����͒J��̒�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c����

|

�M

���c����̔� |

|

| ���z�p�� |

|

�ؑ]�����w

�P�S�F�P�T |

|

|

| |

|

| �S���� (�P�P���U���@���j��) |

�ؑ]�J�{�s�@���R���� (��P�T����) |

| ���O�x�� |

|

�O�x�E�H��

��ԁE��ƁE��P�x�̎O�x��������H�����ӁB���O�x���̖��O�̗R���B |

|

| ���̉w�O�x |

|

| �~ |

|

| �ؑ]���O�x�����̕����� |

|

�O�x�����̃G�h�q�K���U�N��

����U�O�O�N�ȏ�

�����P�Q��

������P�A�R�� |

|

�O�x����W���̐^���P��n

���c�M���͖ؑ]�ɍU�ߓ���ؑ]�`�N�Ƙa�����ۖؑ]�Ƃ͌����̌����p�����Ƃ�����ƎO���̐^���P��ؑ]�ƂP�X��ؑ]�`���ɉł������B�������M���S�����Ƃ͖ؑ]�J�̖�����邽�ߐD�c�M�������ɕt�����c������|���菕����������Ȃ������B�ؑ]�Ƃ͐퍑����̐헐����D�c�M���⓿��ƍN�E�L�b�G�g��ɏ����ւ������ď������B�������G�g���V����������Ėؑ]���n�ɂ������������Ԍˁi��t���j�Ɉڕ����ꂽ�B�ܔN��ɖؑ]�`�����a��������^���P�͗c�q��A��ĎO�x����̏㑺�Ƃ𗊂��Ėؑ]�ɖ߂��\���ŖS���Ȃ����B�㑺�ƂƊِՂ̑�ʎ��Ɍܗւ̓������Ă�ꋟ�{����Ă���B |

|

���

��������ł��Â��L�^�͂P�U�V�R����P�U�W�O�N����N�Ԃ̎��@�U�߂̎������グ�����̂����ɂP�V�Q�S�N���ۂX�N���n��s�ɍ����o�������̂�����B

�u�P�U�V�W�N����U�N�X������\��

��A�T�@�����R�����������������J�R���������l�����a����T�t�J��m�s�\��

�E�̒ʂ�×�������������ᖳ�����ȏ㋝�ۂX�N�����v

�P�T�R�R�N�V���Q�N�ɔ�����������L�^���c���Ă���̂ł��̎����Ɍ��Ă����̂Ǝv����B�P�U�Q�V�N�m��낳��ɂ���𒆋��J�R����B�P�W�X�R�N�i�����Q�U�N�j�Ɍ��ݒn�ֈړ]�����B�ω����̖{���͏\��ʊω��B�P�W�Q�R�N�i�����U�N�j�R���X�������P�O���O�����{�C�s�Ƃ���P�W�Q�R�N�i�����U�N�j�̑n���ł͂Ȃ����Ǝv����B�����ɂ͏\��ʊω����𒆐S�ɉE�ɎO�\�O���ω����ɏ\���������Ŏd�������w�ɂQ�O���O�w�ɂU�O���̓V��G������B |

�~����ʓV��

�牮�厡��̐Ε� |

���厛

�P�U�S�P�N�i���i�P�W�N�j�K�����̉����ɂ���Ē����������a�����J�R�����Ƃ����Ă���B�����a���͕��厛�ɒʂ��Ă�����������쐼�n��̕X��}�邽�߂ɋ��J�ɋ����˂����̂Łu�������v�ƌĂ�Ă����Ƃ����B���́u�A�v�̂��Ƃł���B�����ɖ�t��������P�U�V�W�N����U�N�̎��@�����ɍڂ��Ă��Ė{���E��t���Ƃ��P�U�Q�S����P�U�S�R�N�i���i�N�ԁj�ɍċ����������ł���B

�ω����̑n���͂P�V�V�T�N�i���i�S�N�j�{���͏\��ʊω������Œ����ɂ���E���ɂ͏\���������ɂ͖�t�@���E�����E�����̎O���������u����Ă���B�R��͏��O�����˂Ă���P�V�X�Q�N�i�����S�N�j�ɒh�k�ɂ���t����Ă���B |

|

�O������ɓ�

�O�x�n��̎O�������̈���ɓ��ɂ͕�������ɑ���ꂽ����ɔ@���̍��������u����Ă��肱�ꂪ�ؑ]�J�ŌÂ̕����Ƃ����Ă���B�ؑ]�u���ɂ��ƌ��݂̏ꏊ�ւ͂P�U�P�Q�N�i�c���P�V�N�j�O�����̌����ɂ��Č����ꉺ���̂�������ڂ��ꂽ�B����ɔ@�����͂P�X�V�X�N�i���a�T�S�N�j�ɒ��쌧�̕������̎w������B�����ɂ͕S�̗]��̐Ε�����������̏��l�u�����Ă��n����F��������B |

|

���ˌ��̎\�e�R���� �i�O�x�j

�ɓߐ��t�ߑ��o�g�̋{���S���B |

|

�݂����čՂ�

��Ԑ_�З��Ղɍ��킹�V���ɎO�x���Ղ�L��ōs���B�N�A���S����M�_�`�A���_�`�A�q����`���L������������B��M�_�`�͂U�O�O�L��������B |

|

��Ԑ_�Б����_�y

�O�x����̌�Ԑ_�ЂŖL����F�肷��Վ��B�S�P�Q�����镑�����N�S�����R�N�őS�������悤�ɕ�����B |

|

| ����̕X���Q |

|

| ���͕X���Q���C�g�A�b�v |

|

| �����k�J�̍g�t |

|

���ؔ���

(�ؑ]���O�x)

�w�E�����Ȃ�E�����Ȃǎ���R�O�O�N�𐔂�����������錴���сB�w�p�Q�l�сB |

|

| ������т̑� |

|

�s�Ղ̑�(�ؑ]���O�x)

���Â̎��ォ�炻�̗e�p��ς��Ȃ����߂��̖�������B |

|

�S�ԑ�(�ؑ]���O�x)

��ԎR�̐�������������ƂȂ��ė��ꗎ����B |

|

| ��ԃX�[�p�[�g���C�A�X���� |

|

�P�̎}����

(���ꑺ)

����R�T�O�N�ȏ�Ō��̎w��V�R�L�O���B |

|

�X�щȊw��

(���ꑺ) |

|

| ��ԎR�j���� |

|

| ������͑��L�����v�� |

|

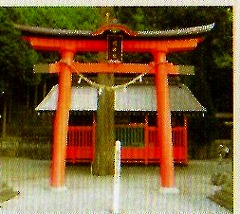

��Ԑ_�З��{

�{�Ђ͓V����\�O�N�i�P�T�T�S�N�j�ɖؑ]���n���`�N���Č�����Ƃ���B�c���ܔN�i�P�U�T�Q�N�j�ؑ]�㊯�R���ǖL�i�l��j�������錚�����͖����Z�N�i�P�W�V�R�N�j�Ɋ֓��b�u�Ђɂ���Č��đւ���ꂽ�B�ɂ���ďC�����s��ꂽ�B���v��N�i�P�W�U�Q�N�j�ɔ����ˎ傪��i�����̒����͍����������Ă���B |

|

��Ԑ_�З���

��Ԑ_�З��{(���ꑺ) |

|

��Ԑ_�Ў�{

�n���N��͕s�� �B���D�ɂ���Ď�����N�i�P�R�W�T�N�j�ؑ]�ɗ\��ƐM�i�\�O��L���̎��j�j�ɂ���čČ�����Ă���B�{�Ђɔ�Гa���L�����N�s����Ղɂ͖ؑ]���͂��̋����ŗ��L�n�_�����s���R����������������p�����B�Гa�͌��a��N(�P�U�P�T�N)�R���Ǐ��ɂ��Č����ꂽ�B |

|

| �Z�i������̍g�t |

|

| ��Ԍ� |

|

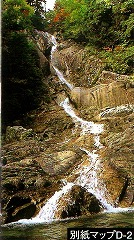

���R��

���쌧�����n�k�ɂ��y�Η��Ő삪�����~�߂��č��ꂽ�V�R�B�[����P�O���B�Ő[���͖�Q�O���B |

|

| ��Ԑ_�Ў�{ |

|

�S���ڏ\�j�匠��

�̂P�Q�l�̎q�����j���Ȃɐ旧��������ݎq�̓��ꂪ�Ȃ�����ʂČ�ԎR�Ɉ�S�ɋF�肷��ƒj��������o��悤�ɂȂ����Ƃ��������`��������B���̗쌱����\�j�����l���J�����Ƃ����B�����炩���{�R�Ƃ��������Ȑl�`����������悤�ɂȂ肻�����ċA��Ɗ肢�����Ȃ����N�ɂ͔{�ɂ��ċ�����Ƃ������K�����������Ă���B |

|

����܂��

��ԎR�S���ڔ��ɂ���V���a�t�߂̗�_��̋߂��ɂ���B������U���B |

|

����(���ꑺ�喔)

���ꑺ����c�̌������������r���̑喔��㗬�ɂ���B������R�O���B��ԏC�����̏�Ƃ��Ēm���Ă���B����s�������Ɛ���ٍ��V���J���Ă���B |

|

| �~�̐��� |

|

�V��(���ꑺ�喔)

�s�҂����������K������B�������悻�R�O���B���ꗎ�����𗠑���������邱�Ƃ��ł��u������v�Ƃ��Ă��B |

|

��x���[�v�E�F�C

�S���Q�R�R�Rm��ԂT���ځ`�V���ڂ܂ŕW�����T�W�O���[�g������C�ɓo��S���h���B�R���w�ɂ���͖ؑ]��P�x�E��Ɗx�E�����x�E�����x�E��ԎR�ȂǓ��{���\���閼�R�����Ă܂ڂ낵�̋�����W�]�ł���B |

|

| �c�̌��V�R���� |

|

| �����c�̌��V�R���� |

|

| ��ԎR������ |

|

������㍇�ڂ̊o���s�ҕ�n

�ؑ]�ɂ���Ėk�t����̊o���s�҂͓V����N�i�P�V�W�Q�N�j�ɏC���ҁi�R���j�����o�q���邱�Ƃ��ł��Ȃ�������ԎR���y���i�œo���悤�Ɋ肢�o����������Ȃ������B�������R�N��ɖ����̂܂ܘA��Ă����M�҂Ɠo�q�����s���߂炦��ꂽ�B������̓o�R�����C�ɂ��͂𒍂��ł��������N�j�̒r�̖T��ŖS���Ȃ����B��̂͋㍇�ڂ��J���Ă���B���ꂪ���������ŌܔN��ɂ͌y���i�o�q�̋����������B���傤�ǂ��̔N�]�˂��畁���s�҂��K��ĉ���o�R�����J�݂����B |

|

�ŏ��ɗ��Ă�ꂽ�o�����{��

�i��j |

|

�j�̒r

�C���Q�X�O�T���̓��{�ō����̍��R�B���[�R�C�T���̐����������Ă���B |

|

��x�R������̌�Ԑ_��

��ԎR����̉��ЁE�R�[�̗��{�E��{����ЂƂ��ē��ꂵ���B���{�̌�_�c���͏��F�V����{�͑�ȋM���A���㉜�Ђ͍��헧���̎O�_������J���Č�ԑ�_�Ƃ���Ԑ_�ЂƏ̂��Ă���B��Ԑ_�Ђł͖��N�ꌎ�l���ɑ����_�y���[���邪�\�������_�y���l�����s���Ă���B |

|

| ��ԎR |

|

�ؑ]���i

��Ԃ̕�� |

|

| �����Q�Q�S�O |

|

| |

���@��@�� |

| �O�Y�_�� |

|

| �O�Y���d�� |

|

| ��z���d�� |

|

| �����_�� |

|

| �q���_�� |

|

| ��x���d�� |

|

| ��Ճ_�� |

|

| �O�����d�� |

|

| ��Ք��d�� |

|

| �ؑ]�_�� |

|

|

|

�S���ڂ̂P |

�ؑ]�����w

�W�F�O�O |

|

�ؑ]�����w���ӂ̒��R���͍ŏ��͕x�c����ؑ]��ɉ����ĕ���ȓ��ɂȂ��Ă��������O�N�i�P�V�T�R�N�j�̍^���ŕ��Ă��܂����B�C���̂��悤���Ȃ����S�n��։I�ĉ����։����悤�ɂ����B

����������ɉ��C���ꂽ�n�ԓ��J�݂Ō��̏ꏊ��ʂ��悤�ɂȂ����B |

|

�@

��Ԑ_�� |

|

�A

�����ꗢ��

�]�˃������\��

���֘Z����

�ꗢ�˂͍]�ˎ��㏉�߂Ɉꗢ��i�R�X�Q�V���j���Ƃɒz���ꂽ�˂ʼn|�⏼�Ȃǂ��A����ꗷ�l�̖ڈ��ƂȂ����B�ؑ]�H�ɂ͂Q�Q�J�����肻�̂����ؑ]���ɂ͋{�m�z�E�o�K�E�����̂R�J��������Δ肪���Ă��Ă���B�̂̐l�͂P���ɒj���łX�������ł��T�`�U���������Ƃ�������]�˂��狞�s�܂Œj���Ȃ�P�S������P�T���ŕ������悤�ł���B

|

|

�����̊Ŕ�

�̒��R����n�̔w���ɉ����悹�ĉ^��ł����Ƃ��낻�̔n���ؑ]��̟��ɓ]�����A�����܂��Ă��܂����Ƃ��납�牖���Ƃ����n���������Ƃ��������`��������B |

|

�B

��\�O�邳�� |

|

�C

�ؑ]�삦��� |

|

�D

����

���ꒃ���� |

|

�E

����������

���g���l�� |

|

�F

�ؑ]�`���̕� |

|

| �䃖�� |

|

�G

���� |

|

|

| |

|

�V�c��n�̘Z�n��

|

�Z�n���͏㏼���ň�ԌÂ��n���l�ʼn���Z�N�i�P�U�V�W�j�����Ɍ������ꂽ�B �����҂̎��������ʂɒ����Ă���B |

�����_��

|

�]�˒����̑�\�I�ȎГa���z�B���N�㌎��{�ɖ����̍��O�͂̐_�c��������`����ꂽ�u�|���炢�Ɓv�Ă�鎂�q��������A�ɂ���ď㉉�����B |

| �������̂��P�l�̓`�� |

�������̐l�̑O�ɒǂ��肩�瓦���邨�P���܂����ꂩ���܂��Ă����悤���肵�܂��������l�͌�������Ēf�����B����Ƃ��P���܂͏������o���Ă��������Ƃ����������l�͏������������グ�Ċ肢�͕����Ȃ������B�r���ɂ��ꂽ���P���܂͎R�H������������̂قƂ�ɐg���B�����ǂ���ɔ���������ɂ͑�ɐg�𓊂����B�ȗ����̑�́u�B���v�ƌĂ�����K�͕P���J�������̂Ƃ����B |

| ��Ԃ̎l�� |

�o�q��C�s�ɂ͂��܂��܂Ȏ����A�����A���@�A�s��A�Ȃǂ���߂��Ă��邪��Ԃ̎l��������C�����ɊW�̂��錈�܂莖�ł���B�l��Ƃ͋g��̋����R�ȂǂŒm���Ă���悤�ɔ��S�i���j�C�s�i��j���i���j���ρi�k�j���w���B��Ԃł͌�Ԃ𒆐S�ɂ��Ă��̎l�傪��߂��k�͒��������͊⋽���i���ؑ]�������j�̐_�ː��͔�ˊX���̒�������͎O�Y�R���̔q�a�R���w�����B ��������ؑ]�J�ɓ����ď��߂Č�ԎR��ڂɂ��邱�Ƃ̂ł���ꏊ�ł���C���҂ɂƂ��Ă͏C�s�̑�ȏꏊ�Ƃ��ďd�����Ă����ƍl������B |

| |

|

|

| |

�S���ڂ̂Q |

�@

���ꡔq��

���i�Q�N�R���ǒ����Č�

���i�X�N�p�\�ʑ��̋L�^����

�����S�N�V�������@�������̉ؕ\�Ɍ��đւ����B

�k�@������

���@�O�Y�R

���@������

��@�_��

�������_�˂�ꡔq���ł͌�x�R���݂��Ȃ��̂ł��̎R�̏�ɂǂ������Ƃ����₪���肻�������x�R���q�߂邩�炻���Ŕq�ނ悤�ɂƌ����Ă����B���ǂ������ɂ͂��������������Ă��錊�����肻�̐��͖ڂɂ����Ƃ����̂ŗ��l�͎R��o���Ăǂ������̐��Ŗڂ������Ƃ����B

|

|

�A

��ԋ���{�a |

|

��ԋ����_��

��ԐM�ł͌�Ԃɐ��܂��ԂɋA��Ƃ̍l�������Ԃ̘[�ɗ�_������ĂĐ�c�̗���Ԃ߂�B�ؑ]��Ԗ{���ł͔��Ȃ��M�҂̂��ߎO�x�ɑc��a�����������N�ԗ��Ղ��֍s���Ă���B |

|

�B

���̉w

�ؑ]���� |

|

���̉w

�ؑ]�������猩�����ԎR |

|

�C

�B�|�ω�

�쌱���炽���ŗL���Ȃ��̔n���ω��̉��N�ɂ��Ɩؑ]�`�����̖��n�͐l�̌��t���킩�����Ƃ����B�`�����ؑ]�̎V�̐�ǂɒʂ肩����ڎZ�Łu���\�O�Ԕ�ׁv�ƍ��߂��������B�n�͖�������܂ܐ��m�Ɏ��\�O�ԂƂ����ۂ͎��\�l�Ԃ������̂Ől�n�Ƃ��ɐ쒆�֓]�����Ă��܂����B�`���͋㎀�Ɉꐶ�ď������������킢�����ɖ��n�͎���ł��܂����B�����ŋ`���͋��̊ω����点�Ĉꓰ�����ĂĔn�̕������̂����̊ω����̂����ł���Ƃ����B�ȑO�͂���������̊ω���ɂ��������A�����l�\�O�N�̓S���̍H���̐܂ɂ��̒n�ꗢ�˂̏�Ɉڒz���ꂽ�Ƃ����B���̊ω����͓��܂�Ă��܂����Ƃ����B |

|

�D

�B�|�ꗢ��

�ꗢ�˂̏�ɌB�|�ω������ڒz����Ă���B

�ꗢ�˂͐̂͒��R���̗����ɂ������������l�\�O�N�i�P�X�P�O�N�j�����{���̓S���H���̐܂ɎR���i�����j�̈ꗢ�˂͎���쑤�i�����j�̈��c���Ă���B

���֘Z�\�Z��

�]�˃������\�ꗢ |

|

|

| |

|

|

| |

4���ڂ̂R |

�@

�ؑ]�̎V

�̂͌�������̊ԂɊۑ��Ɣ�g�������Ō��킦���V�ł����������ۂS�N(�P�U�S�V�N)�ʍs�l�̏����ŏĎ������B�����Ŕ����˂͗��c�����N(�P�U�S�W�N)�ɒ����\�Z��(�P�O�Q��)�����ɔ���(�P�S�C�T��)�̖؋����������ΐς݂����������B���i���N(�P�V�S�P�N)�̑���C�Ɩ����\�O�N(�P�W�W�O�N)�̉��C�̓�x�ɂ킽����C�Ŗ؋��̉��̋�Ԃ͂��ׂĐΐς݂ƂȂ�c����Ă����؋��͖����l�\�l�N(�P�X�P�P�N)���S�������H���̂��߂ɂƂ菜����Ă��܂����B���ݐΐς݂̕����������P�X�����̉��ɂȂ��Ă��邪���̑S�e�����S�Ȏp�Ŏc����Ă��邱�Ƃ�������B |

���낵��ؑ]�̂����H�̊ۑ���

�ӂ���x�ɗ����ʂׂ�����

�ؑ]���i�@�V�̒��� |

��ݕǂɎc��V�����̕���

�����˂��c�����N(�P�U�S�W�N)�ɖ؋����������ΐς݂������������Ƃ��ݕǂƐΊ_�ɖ��L���Ă���B |

|

�A

�R���̔�

�R���̔�݂̂��c����Ă��邪���̑��̔�͍H���̐܂ɖؑ]���̔��Α��Ɉڂ��ꂽ�B |

|

| �����V�c�̔� |

|

�B

�ؑ]�̎V�ɂ���m�Ԃ̋�� |

�����P�Q�N�F���V�����̔m�ԋ��

�V�▽������ޒӂ��Â�

|

�m�Ԃ̋��

���̋��͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��������{������č�������̂��Ƃ����B��Ɍ��������m�ԋ��̖{���͖ؑ]�����������̒Ó��_�Ђ̋����ɒu����Ă���Ƃ����B |

|

| �����q�K�̉̔� |

|

�C

�V��� |

|

�D

�S���S��

�������鍑�Y�ŌẪg���X���B�吳�Q�N�{���ȓy�؋Z�t�O����\�v�̐v�ő��̉��͋������삪������B�S���S���͑S���X�R�C�W���B�������珺�a�T�O�N�܂ŐX�ѓS���Ƃ��Ďg��ꂽ�B�ؑ]�X�ѓS���͓S���̐����ŏ�����E������̋O���������ɉ�����͏��a�T�O�N�T���̔p���܂Ŋ����{�ōŌ�܂ʼn^�s����S���S���̏�Ńt�B�i�[�����s��ꂽ�B���̌�̋S���S���͎ԓ����Ƃ��ĉi�N�ɂ킽���Ēn��̌�ʂ��x���������B |

|

��R�W���㏼�h

�{�w�@�P

�e�{�w�@�P

���ā@�R�T��

�L�d�E�p��̒��R���Z�\�㎟�̕����G�ɏ㏼�Ƃ��ĕ`���ꂽ����̑� |

|

�㏼��

�u�㏼���Y �v |

|

| �\���� |

|

�E

�㏼���㒬 |

|

| �㏼���̃}���z�[�� |

|

�F

�{���ꗢ�� �̐�

���֘Z�\�ܗ�

�]�˃������\�ꗢ�B

�]�ˎ���ɂ͍��̔���R�O�������ɓ��̈ꗢ�˂��������B�ꗢ�˂͊ۂ��y���č���Ă���̂œ�Ɍ������ĉE�������̎R�ƌĂэ�������̎R�ƌĂ�ł����Ƃ����B |

|

| ���`�̂��� |

|

| ���z�R |

|

�ؑ]���i

���z�̐�

�㏼�h���ቺ�Ɍ����낷���z�R�̒�����ӂ͌��n������̃X�X�L�̌��B

��w�̉ĕ��������z�����߂͗Y��ɂ��đu���B |

|

| �㏼������ؑ]��P�x��Ղ� |

|

�ؑ]���i

��̗[��

��P�x

�W���Q�X�T�U�� |

|

| ���� |

|

| �����{�_��� |

|

���{����

|

���{�����i�X�Q�P�`�P�O�O�T�j�͎��݂̉A�z�t�Œ����̉A�z���܍s���ɂ��V�̊ϑ���̍쐬�⎞�̑����⬒|�Ȃǂŋg�������Ă����B���͈��{�ۖ���͗�͂��������Ƃ��Đ��߂��锒�ρB��q�������������㐳�̂�m��ꂽ��́u�������ΐq�˂��Ă݂�a��Ȃ�M���̐X�̂���݊��̗t�v�̉̂��r�݂���Ɉ��ށu�M���ȁv�̕���͗L���Ŗ��N�t�����{�_�Ђŕ�[�̕�����������B |

| �����{ |

|

| �V�_��(�V���{) |

|

|

| |

|

| |

|

�ԑ�

���R�x�{��

�ɐ��_�{�̗p�ޗтƂ��ĕی삳��Ă����B����R�O�O�N����ؑ]�w�̗т����X�ƍL����B���{�̐X�ї����˂̒n�ł�����B���݂͐X�уZ���s�[��n�ɔF�肳��W�̎U���H�������ĐX�ї����y���߂�B |

|

| �Z���s�[�̌��� |

|

�X�ѓS��

�L�O�� |

|

| �X�ѓS����� |

|

| �ӂꂠ���̓� |

|

| ��R�[�X |

|

| ���R�R�[�X |

|

| �����R�[�X |

|

| ���R�[�X |

|

| �k���R�[�X |

|

�O�R����

�Q�O�N�Ɉ�x�̑J�{�s���E��[�n�Ղɂ��킹�I�тʂ��ꂽ��_�i���L�j���g���O�R����̋Z�@�Ŕ��̂����B

��U�Q��ɐ��_�{���N�J�{�̂��ߓ`���̋Z�u�O�R����v�Ŕ��̂�����_�� |

|

| ���a�U�O�N���̐Ւn |

|

| �㏼�� |

|

| |

| ���R�@�̓��L���� |

|

|

| �Q�o�m�� |

�吳�P�T�N�V���T�� |

�r������̑�����ĐQ�o�m���ɒ����B���̂�����͐앝���������݂̊ݕǂ͊�Ȍ`�ɐN�H����Ă���B��͐[���ΐF�̕��ɂȂ��ĐÂ��ł��邪���̒�ɂ͂ǂ�ȉQ�������Ă���̂��낤���s�C���ł���B���ʂ𔒂��A�����₩�ɂ��˂��Ă䂭�B |

| |

|

|

| ��P�x�_�� |

|

��P�x�_���

�O���̕��E�l�_�ܕԔq�ȂǂP�R���̕���ō\��������[�̕��B���悻�S�O�O�N�O�����q���`�œ`����O�s�o�̐_�O�̕��B |

|

�ؑ]��P�x

�W���Q�X�T�U���B�R������͌�ԎR�E��A���v�X�E�x�m�R��]�ނ��Ƃ��ł���B�o�R���͖ؑ]���A�㏼���B |

|

��{�_��

�V�Ƒ�_�E�ɕ��O�� �E�ꓛ�j�����Ր_���J��B�����̂��悻�O�Z�Z�˂����q�Ɏ�����A�ɂ���Ċe�˂̈����������s��ꂵ���E�E�j���E�����Ȃǂ̎��q�_�y����[�����B�ꕶ�l�̈�\���������ꂽ���Ƃł�����y����B���a�܋�N�i�P�X�W�S�j���ŕ����q�a���Č��z�̍ہA�q�a�O��œꕶ���㑁���̉��^���y��ЂƐΊ킪�������ꂽ�B |

|

��{�_�З�ՁE�|�K��

(�㏼��) |

|

| �����{�_��� |

|

|

| |

4���ڂ�4 |

�ʗщ@

�ؑ]�ƂP�U��ږؑ]�`���̎��j�ʗт��n�������Ɠ`�����鎛�B��������S�N�̍����B�R��͖��a�R�N�i�P�V�U�U�N�j�ɑ��c�B

|

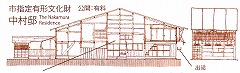

�f�x�n�j�t�q�h�m�h�m�@�s�d�l�o�k�d |

| �ʗщ@�R��O�̒n���� |

|

�@

�֓��g�̔� |

|

�A

�������w�� |

|

�B

�㏼

�ޖؖ�����

�����O�N����l�N�ɂ����Ĕ����ǂ͖ؑ]���R�̌��������{�����̑唼�������s�R���������Ƃɋ����R���㊯����R�Ɋւ����̋Ɩ������グ�㏼�̌����̒n�ɒ����̍ޖؖ�����������B���̖����͓�k�U�T�ԓ����T�T�ԂłR�T�O�O�Ƃ����L���������B���͂����y���ۑ��ň͂�������������C�܂Ŕ��������łȐw���������B

�w�����ɂ͐��V�{�E�O���喾�_�F�M�c�_�{�E��ԑ匠���E�@�@�̌Ђ��J���Ă������B

|

|

| �㏼�̌�w�� |

�ޖؖ����͌�w���ƌĂ�w�̊ۑ����g�����ēy���z�������ɑ�C������錘�S�Ȑw�n�ɂȂ��Ă����B �R����̋Ɩ������グ���R�����ւ̔����˂̌x�����邢�͖ؑ]�J�Z���S�ʂɑ��鎦���Ƃ����w���Ɛ��@���ꂽ�B���ʌ��ւ̎��ځi��C�O���[�g���j�̍��y��Ɂu��w���̏��v�ƌĂꂽ�����A�����Ă����Ƃ����B |

| �z�K�_�� |

|

| �z�K�_��� |

|

�А_��

�Зl�Ɛe���܂��А_�Ђ͓V���N�ԁi�P�V�W�P�`�P�V�W�W�j���̍ޖؕ�s����쌹�����ؑ]�R��̈��S�Ƃ����ɓ����[����قɉ���⎖�̂��Ȃ����Ƃ�����Č������ꂽ�Ɠ`������B�ЂƂ͌�ԑ匠���A�M�c��_�{�A�V�Ƒ�_�A�O����ЁA���V�{���w���B�㏼�ޖؖ������J���Ă����������S�N�i�P�W�V�P�j�ޖؖ����̔p�~�����ɐz�K�_�Ђ̋����Ɉړ]���ꂽ�B |

|

��������

���ꒃ�� |

|

�C

���ꒃ�� |

|

�D

�z�O�� |

�\�ӎɈ�オ������ �\�ӎɈ�オ������

������̖���

�߂��Ԃ̂�����������l�͂ނ��߂ɕ@�т̂��₷��� |

�E

�Q�o�̏�

�u�Q�o�̏��v�Ƃ������O�͔ӔN�����̒n�ʼn߂������Y�����Y�`���ɗR������B�ؑ]��̗��ꂪ�ԛ����N�H���Ă���ꂽ�B�����┧�̊��͛�����E���q��E���ȂǂƖ��t�����Ă���B |

�ؑ]���i�@�Q�o�̖�J

|

�Q�o�̏��@

���̏��

�Y���� |

|

�Ր쎛

�ؑ]�H�����_

�ٍ��V |

|

| �Ր쎛 |

|

�����m�Ԃ�

��� |

�Ђ��ɂЂ�Q���ӂ��̏��̎R �Ђ��ɂЂ�Q���ӂ��̏��̎R |

�����q�K��

��� |

���_��t��t�̎O�\�� |

�Ր쎛�����̉����L��

��� |

�������m�ɉ�������ސ��炵 |

�F

�ؑ]�H���p�� |

|

���Q�o

�P�O���قlj����ɂ������ߗ��Q�́u���Q�o�v�ƌĂ��B |

|

�j�̖�

��������㏼���̌j�̖̒��ň�ԑ������̎��͂͂S�C�P��������B

���̏�Ŕ��������R����̍ۂɗ���Ă����j�̕c���傫���Ȃ����Ƃ����`�����c���Ă���B |

|

| ���싴���C�L�O����� |

|

|

| |

|

| ���R�@�̓��L���� |

|

|

| ����̑� |

�吳�P�T�N

�V���T�� |

�r������̑�����ĐQ�o�m���ɒ����B |

| |

|

|

�ؑ]�Ó��i�M�Z�H���R�����j

���R�������������ȑO�����ʘH�Ƃ��ė��p���ꂽ�Ñ�̃o�C�p�X�B�ؑ]��P�x�R�[���k�ɉ��юR�Ԃ̏W����H��B |

|

���숢��ɓ�

�ؑ]�J�ōł��Â��������Ƃ����Ă���B |

|

���숢��ɓ��̓V��

�R���㊯���������̊G�t�r��T�삪�`�����Ԓ��̊G������B |

|

| |

|

| |

|

|

| |

4���ڂ�5 |

�@

����̑� |

�ؑ]�C���Z�\�㎟�V���E��P��

�L�d�ƒr�c�p��̕`��

���R���V���[�Y�̂R�X�Ԗ�

|

����̑�

�����A���v�X�ؑ]��P�x�Ɍ��������\�㍆�̂����e�ɗ��ꗎ�����

������P�T��

�u�u�낽���Ɂ@�ݗނЂƂ����͎�s�����

����Ƃ܂��ӂ��̂̑���v

�㗌�r���ɖؑ]��������y���ΎO�̘a��

�r��T�앃�q�̔ʼn���c���Ă���B |

�n�m�n�|�m�n�|�s�`�j�h�@�e�`�k�k�r

�ؑ]���i�@������e�z

|

| �����_�� |

|

�A

�����ꗢ�� |

���֘Z�\�l�� ���֘Z�\�l��

�]�˃������\�O�� |

| ����ݍ� |

|

| �_���_�� |

|

| �ؑ]�Ó� |

|

�����V�c

��x�e�� |

|

| �Q�o���d�� |

|

| �B�� |

|

�q�{�w

�Q�F�P�O |

|

|

| |

|

| 5���� (�����Q�T�N�P�P���P�R���@���j��) |

�ؑ]�J�{�s�@���R���� (��P�R����) |

|

| |

5���ڂ�1 |

�q�{�w

�W�F�O�O |

|

| �Ȃ̖؍� |

|

�@

�q�{�̌Â��M�\�� |

|

| ��铔 |

|

���R����

������� |

|

| ���R�� |

|

| ��؊x�̈ē��� |

|

|

| |

|

|

| |

5���ڂ�2 |

�@

�q�{�ꗢ�� |

|

�A

���R���d��

���{�ŏ��̓��E���T�C�N�����˂̒n |

�����V�X�C�T�T�� |

| �㏼���d�� |

|

|

| |

|

|

| |

5���ڂ�3 |

�@

�G�h�q�K���U�N�� |

|

�A

�n�h�������� |

|

| �̂����Ǎ����̈ē��� |

|

�B

�_���_�� |

|

| �v�w�吙 |

|

| �����R�o�R���̈ē��� |

|

|

| |

|

| ���R�@�̓��L���� |

|

|

| �菟�� |

�吳�P�T�N

�V���S�� |

�菟���Ƃ������h�Ȏ�������B�����̂ǂ����ɓV���𐰂炵�Ăق����Ɨ����f����B�����͗R�����鎛�Ŗ����V�c�̍s�ݏ��ł������������B |

| |

�Ɂ@�߁@�� |

| �ɓސ��d�� |

|

| ���V�d�� |

|

| �c�����d�� |

|

| ���ꔭ�d�� |

|

|

| |

5���ڂ�4 |

�@

�K�c�I�����w��

�{���h�͍K�c�I���̕������̕���ƂȂ����B |

|

���M�Ɖ̔�

�{���͐̂��琴�����N���Ă����B

���M�͐{���h�̐����ɂ����i��ɃT�����j�����蔲���č���Ă���B |

|

�����q�K��

�̔�

�Q�ʖ锼��

�����ɂ�������

�R����

���o�Â�قǂ�

�ɂ��Ȃ� |

|

�A

�{���h�ꗢ�� |

|

��R�X��

�{���h

�{�w�@�P

�e�{�w�@�P

���ā@�Q�S�� |

|

| ���O�_�� |

|

| �����_�� |

|

�S�C����

�����钷�������� |

|

�B

�����̍� |

�{���h�̖��` |

| �{���h���D�� |

|

| �������_�� |

|

�C

�菟��

�ՍϏ@���S���h�̎��@�B

�菟���͖ؑ]�H�̒��̍ŌÙ��B�Ìc�N�ԁi�P�R�W�V�N���j�ɖؑ]�������������Ɠ`������B��̖{���E�O�畘�̎R��E�ɗ��͓��R�������Ƃ��č��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B

�ؑ]�H�����_

�z�ܑ� |

|

�菟���B��

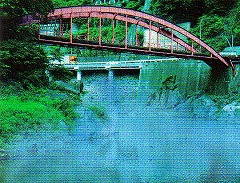

������̐��� |

|

�菟��

�B������ |

|

| �d�͎����� |

|

| ��K�����j���������� |

|

|

| |

|

�E

�ڗ��R�r����

��t��

�P�R�O�O�N�㏉���Ɍ������ꂽ���q���z�l����������ؑ���������B�Ԍ��O�ԉ��s�l�Ԃœ����ɖ�t�@�������A����������F���������u����Ă���B |

|

�F

���R�_��

���q�����ɑn������Гa���z�Ƃ��Ă͒��쌧�ŌÂ̂��̂Ƃ��č��w��̏d�v�������ƂȂ��Ă���B��ԎЗ��O�畘�B���R�_�Ђ𐳖ʂɍ��E�ɑ����E�ɓ��E�F��̎l�Гa������ł���B |

��ԎЗ����O�畘���̒��쌧�ŌÂ̊��q���z |

| �̂����ǐX�ь��� |

|

|

| |

5���ڂ�5 |

�@

��o�ω���

�ʖ����ɓߐ�ω��܂��͋���ω��Ƃ����B

���`�ɂ��ƎO�S�]�N�O�{���̈�V�����n�̌B����鏤�������Ă����B�������l�̈Ќ�����n��̎����n�̌B�����߂����܈������Б��������Ȃ������̂ł��̎|��`���s���������ォ��ǂ������Č��݂̋���̓����t�߂œn�����B���͊��ő����n�����Ƃ������V���͎��̑��e�ɑł���đ�������ނ����Ƃ���T��ɂ������ؕЂ��Ƃ点�n��Łu�n���ϐ����v�Ə����ēn���u�K�������M����B�䗘�v������ł��낤�v�ƌ����ė����������Ƃ����B���ɂ���������ϊω��Ƃ������B�V���͂�����ƂɎ����A��_�I�Ɉ��u�����Ƃ��������������̂ŋ��������ċ���̊�o�R�̊�Ԃ��J�����Ƃ����w�q�X�ƌ�����������B���ߋ��ߍ݂̕]���ƂȂ藈�q������̂������Ȃ����̂ŁA�ߗׂ̏��͂Ă��̖ؕЂɊϐ�����F�ƍ����s�܂ŏo�����Ė��S���̖��m���t�̊J����Ď����A���F���������ĕ�������Ƃ���M������̑����ꌎ�\�����A�̏��߂̉����ɂ͉�������吨���Q��ɗ�����悤�ɂȂ����B |

�ؑ]�̐������Ƃ�����B

�p��u�ؑ]�X���E�ɓߐ싴���i�}�v�ɕ`���ꂽ�R������

�]�˒����Ɍ������ꂽ���R����̊ω����B�����̊G�n����[����Ă���B

|

| �����k�����R�����̈ē��� |

|

�A

�ɓސ싴 |

|

�ɓߐ�k�J

���P�x�E��؊x�E�z�S�R�̓o�R��������k�J�B�f�R�̒�����ѓ��������Ă���B |

|

| �����_�� |

|

| �P���� |

|

�B

���Q�L�O�� |

|

�C

�V���@

�V���@�͎�������ؑ]�ƋF�菊�Ƃ��Đ^���@�ɑ����ؑ]���Ó������̈ɓސ���̒n�ɋe���R�L�����Ƃ��Ă��������V���N��(�P�T�S�O�N�`�j���c�R���邢�͎R���̏Ă��ł��ɂ��p�₵�Ă��܂����Ƃ����Ă���B���̌㕶�\�N��(�P�T�X�S�N�`�j�菟������V�S�a�����J�R�Ƃ��đT�@�n���@�V���@�Ƃ��ċ��n�ɊJ����X���̕ϑJ�ɂ�芰���N�ԁi�P�U�U�Q�N�`�j�n�����̂��������̏h����̌��ݒn�ֈړ]�����݂Ɏ���B |

|

| �V���@�̃}���A�n�� |

|

| ���a���� |

|

���ߓ��

�|�������

���̂�����̉Ƃ͌��ւɈ�N�����ߓ�������Ă���Ƃ����B��̐^�ɂ͉��N�̂����Ƃ������Y���n�̎}����������ł���B |

|

��K����

�}���z�[����

�}�� |

|

| �n�� |

|

| �o���̂���� |

|

| �f��Ђ���V���[�Y�̃��P���s��ꂽ�� |

|

���R��

�ꗢ�� |

|

| �֎R |

|

�E

���̉w��K

�P�Q�F�O�O

���H |

|

| �ɓސ씭�d�� |

|

| �{�����d�� |

|

| �ؑ]���d�� |

|

��K���d��

����͑哯�d�͎В��ɏA���Ă����K�A�{���A���R�A�Ǐ��̊e���d�������X�Ɍ��݂����B |

|

��K��K

���d��

�����Q�R�N�U��

���d�J�n

�S�X�O�j�v |

|

| ��K����� |

|

| �q�� |

|

| ���D��� |

|

| �{�w�� |

|

�H

�i�q��K�w

�Q�F�P�O |

|

|

| |

|

| 6���� (�����Q�T�N�P�P���Q�O���@���j���j |

�ؑ]�J�{�s�@���R����(��P�Q����) |

|

|

6���ڂ�1 |

��K�w

�W�F�R�O |

|

��S�O��

��K�h

�{�w�@�P

�e�{�w�@�P

���ā@�P�X�� |

|

�@

��K�h |

�O�G��h�����߂̋Ȃ��肭�˂��������݂������Łu���Ȃ���v�ƌĂ�Ă���B |

| �u�͂���v�Ƃ��������̉� |

|

| �^��`�O�ǖ�h�u���j�̓��v |

|

|

| |

|

�@

�����k�J |

��K�w����k���Q�O���ň����k�J������֒���

|

| �t�H���X�p�ؑ] |

|

����

���̊�̉��ɗ����Ď��܂��ƒJ��̐�����������������������Ɍk�����قƂ����Ă���悤�ȍ��o����B�ꖼ�u������v�Ƃ������B |

|

| �݂苴 |

|

| ���A��̕� |

|

�K����

��

�ς�K���u���g�v�̏o���f�������̑���ɉf���Č����ƌ���ꖼ�Â���ꂽ�B |

|

| |

|

| ���P��(��K����K) |

|

�J���̑�

�M����̑�

�Z�i�̑�

�g��̑� |

|

| �g��̑� |

|

| �q�m�L���� |

|

| ���ؐԕF�̔� |

�R�[���킯����܂܂ɒJ���

�����͂܂�ĉƈ�c����

�[��̐��̂������̐ɗ���

�^���l�Ɍ��o�łɂ���

|

| ���琅 |

|

| �������L�т̃n�i�m�L |

|

| �Ǐ��_�� |

|

| |

|

|

|

�U���ڂ̂Q |

����

�ꗢ�� |

|

| �֔��� |

|

| �n���ω� |

|

| �Ȑ_�� |

|

�����_��

�����_���� |

|

�@��R���o��

�ؑ]�H�����_

�单�V

�ՍϏ@���S���h�̌Ù��B�P�R�O�O�N���ɑn���B�P�U�Q�S�N�ɍČ��B |

|

���o����

�}���A�ω� |

|

| ��̒n���� |

|

�{���j�_��

�{���j�_���� |

|

| ���l�� |

|

���O���

�L���K���������낤�Ɠ��O��̌��̏o��q�Ɠ`�����Ă���B |

|

�\�j��

|

|

| ���ꂠ�� |

|

|

| |

|

|

|

�U���ڂ̂R |

| �ؑ]�F��_�� |

|

���ڂƂ�ω�

���̊ω����ɂ���̌C�ł�������n���Ƃ��Ƃ�����B |

|

| �\�j���ꗢ�� |

|

| ��Q�o |

|

| �����_�� |

|

|

| |

|

�����_��

�����̑吙�͖ؑ]�ł͒������F�쐙�Ŏ�����Z�N�]��B�l�{�̐����ꊔ�ɂȂ��Ă��āu�悷���v�Ƃ�������B���̓V�R�L�O���B |

|

�@

�`�����H��

�S���P�S�Q�C�T����d�A�[�`���Ƃ����S�R���N���[�g����B���̏d�v�������i���w��ߑ㉻������Y�j �Ǐ����d���ɑ������鐅�H���B���������O�̐��H���̒��ł͍ő勉�̂��́B |

|

������̉�

�]�˖����̕��v�l�N�i�P�W�U�S�N�j�Ɍ��Ă�ꂽ���Ƃ���̕����B |

|

�`����

�u��Q�o�v�Ƃ�������u�Q�o�̏��v�̃~�j�`���A�ŁB�ؑ]���̍L���͌����o�b�N�ɉԛ���̒���ߗ����Z�H����Ĕ������p�������Ă���B�ʖ����͌����Ƃ��Ă��B |

|

| �[�̉� |

|

���P�� (��ؑ]���Ǐ�)

�ԛ��������ʂ��Ċ`����{������������B |

|

| �˂����� |

|

| ���P�� |

|

| ���P�� |

|

| �J���V�J�A�� |

|

| ���̑� |

|

| �����q�� |

|

�Ǐ����d��

�吳�P�Q�N�ő�o�͂S�O�V�O�OkW�̐��H�����d���B

���̏d�v�������i�ߑ㉻��Y�j�Ɏw�肳��Ă���B�i�����U�N�P�Q���Q�V���j

�@���d���{��

�i�S�R���N���[�g����A�����K�ǁA�������\���j���~�`�̑��▾���葋�Ȃǂ̋ߑ㐼�m�l���ӏ��������B

�A�����E�����S��

�B�`�����H��

�C����i��ؑ]�����L�j |

|

�`���k�J

�����ɂ킽���đꂠ�萣����̕ω��ɕx�k�J |

|

|

|

6���ڂ�4 |

�M�Z�H

���R����

�쐼�Ó� |

|

| �����V�c�䏬�x���� |

|

| �����V�c���͌���V���� |

|

| �B�| |

|

| ��ԗ�_�� |

|

| ���͘e�� |

|

| ���V�̎V�� |

|

| ���V |

|

| �֔����̒n�� |

|

���̏㓻

�^��Ɩ�K�̍�̓��B���Ă͂����ɂ��䏬�x�����݂����Ă����B |

|

�^��

���̉��Ɍ��̖����u�^��̗��v������B |

|

| ���m���ꗢ�� |

|

����ɓ�

�����ɂ͍M�\��E����Q�q��E������Ȃǂ̐Δ肪����B �Â����̂͌��\�ܔN�i�P�U�X�Q�N�j�̂��̂�����B |

|

����

�䏬�x��

�䏬�x���͍��M�ȕ����ʍs����ۋx�e���Ƃ��Č����炵�̗ǂ��ꏊ�Ȃǂɐ݂����Ă����B |

|

| ���R�_�� |

|

���R�_�Ђ̑吙

���̓V�R�L�O��

�吙�͓�{����P�{�͖ڒʂ���͂W�C�Q�����̂P�{�͂U�C�V������B |

|

| ���R�_�Ѝ� |

|

�ÓT��

�]�ˎ��㏉���ɑm�V�ÓT���̂������Ƃ��� |

|

�ؑ]���i

�^��̏H��

�^��n��̌ÓT�����璭�߂�B |

|

| �^��̏H���ό��� |

|

���O�铃

��\�O��̒x�����̏o��q�ݖL��Ȃǂ��F�閯���M�̓� |

|

|

| |

|

|

|

6���ڂ�5 |

��S�P��

�O����h

�{�w�@�P

�e�{�w�@�P

���ā@�R�Q��

���Ă������͖̂�K�E�O����h�Ԃɒ��R���ő�̓�u���V�̎V���v������������ł���B

�����P�S�N�i�P�W�W�P�N�j�̑�łقƂ�ǂ��Ď������B |

|

�@

���V�̓�������^�쓹.�B���̐̐��Q�Œʍs�ł��Ȃ����R���̉I��H�ł��������B |

|

�A

�O����h

�ЂŏĂ��킸���ɖʉe���c���Ă���B |

|

�O����

�e�{�w�� |

|

| �^�쓹����_ |

|

�B

�{�w�Ղ�

�}���~

�}����~�͒��̓V�R�L�O�� |

|

| �����V�c��V�� |

|

| �^�씭�d�� |

|

�ɐ��R�i�P�R�V�R���j

�吳�P�Q�N�܂ňɐ��_�{���N�J�{�̌�p�ނ́E���o |

|

| �֔����̔� |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

6���ڂ�6 |

�@

���o����

�~��

�~�͓�ؑ]���ɂU�̂��蓙�o���ɂ���ʓV���ȉ��R�̂�����B |

|

�A

�����搶�̔�

�O���쓌�R�_�А_���̉Ƃɐ��܂ꂽ�������x�͍]�˒����̐_�w�҂Ŕ����E���Z�E�M�Z�ɖ�l������i���Ă����B |

|

�P�Q�F�O�O

���H |

|

�B

���

�d�͉�����ؑ]�J�̓d���J�����ɉ˂����S��247

�������Q�C�V���̖̂ؐ�����������ő�ŌÂ̖ؐ����B�Ǐ����d�����z�̎��މ^���H�Ƃ��đ��点�����B�吳�P�P�N�X���Ɋ����B

���̏d�v�������i�ߑ㉻��Y�j

�^��{�̔F�̈Ⴄ���͐X�ѓS�����ʂ����O���̐Ղ��c���Ă���B |

|

�C

�V������ |

|

�߂��߂鉳���̑�

���a�Q�W�N�V���̈ɐ�������̎֔����i�R�Ôg�j�]���҂𓉂�ł���ꂽ�B |

|

����

�L�O��

����吳����Ɍ��Ă��ʑ��B�����K����̌����ɂ͓���Ə��D����z�̈�i���W������Ă���B |

|

�R�̗��j��

���ďh�̖{�w�Ւn�ɂ�������������̌䗿�Ǎ��ďo�����̌����B |

|

|

| |

|

|

| |

�U���ڂ̂V |

�@

�a���}����~

���V�R�L�O���B�]�ˎ���ؑ]�J�L���̎Ɖ��R���̒�B |

|

�_��

���ꂠ�� |

|

�A

�`���b���U��̏� |

|

�B

�ؑ]�`���̊��ω�

�ؑ]�`�����k���H�ɏo������Ƃ��鎞���ԂƂ̔������̊ω������J�����̂��͂��܂�Ƃ����`�����Ă���B |

|

| �ό`�T���H |

|

�C

����� |

|

�D

�Ώ�̓� |

|

| �啽�� |

|

�啽���̖ؑ]������

�M�B�̃T���Z�b�g�|�C���g�S�I |

|

|

| |

|

|

| |

�U���ڂ̂W |

�@

��v�ۈꗢ��

�]�˂��琔���ĂV�W���ڂ̒ˁB���`���Ƃǂ߂Ă���B���j�� |

|

�A

�NJ����܂�

�̔�

�]�ˌ���̉̐l�NJ������̕��߂�ʂ����Ƃ��ɉr�܂ꂽ�a�̂̉̔� |

���̕��̂��̔߂����Ɏᑐ��

�ȌĂт��Ăď��������� |

| �� |

|

�B

������

�ē��� |

|

����

���쌧�j�ՁB�퍑������ؑ]�̓�̉������Ƃ��ďd�v�ł������B���ď�͎�s�E�j�̊s�E��x�E�ыȗւ����Ȃ����K�͂̑傫�ȎR��Ŏ�s����͍��ďh�E�O����h����]�ł���B���q�E���v��̐킢�̐ܓ���R�ɑ��ē�U�s�����ւ����Ƃ����Ă���B |

|