|

|

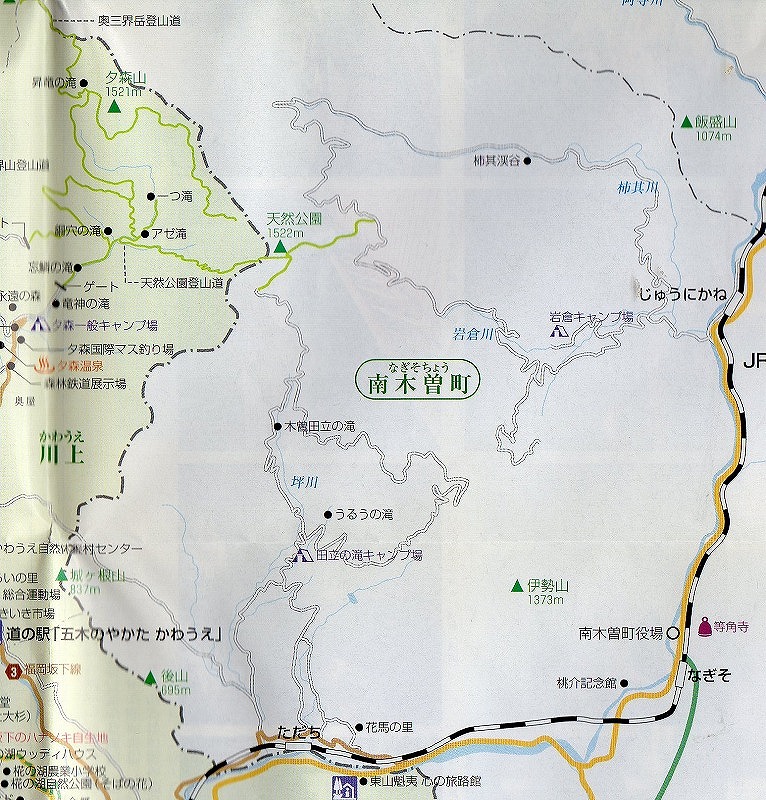

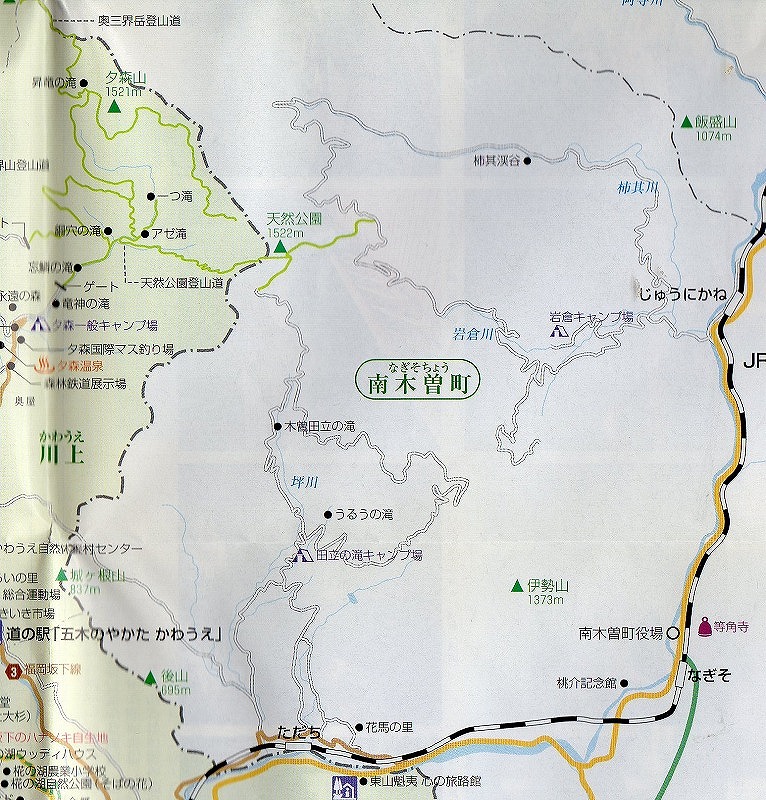

木曽路の寄り道②田立の滝

|

|

| 5月26日(火曜日) 晴 | 先日5月19日は小雨のため口元で帰って来てしまったのでもう一度出掛けた。 | ||

| 山口ダム | 車の前方に見えるのが山口ダム |  |

|

| 田立入口 | |||

| 田立和紙の家 | |||

| 田立の茶畑 |  |

||

| 田立の滝案内図 |  |

||

| キャンプ場の池 |  |

||

| うるう滝 |   |

||

|

|||

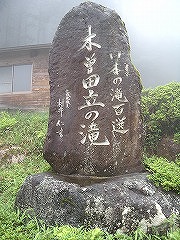

元衆議院議員、前長野県知事の 村井仁の筆による 木曽田立の滝の石碑 |

|

||

| 開瀑の祖 宮川勝次郎翁の碑 |

|

||

| ようこそ田立の滝へ |   |

||

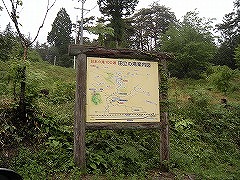

| 田立の滝群案内図 |  |

||

| たくさんの杖 | 杖がたくさん置かれているのが目に入りけわしい山道を登るのだなと少々不安になった。 |  |

|

| 環境整備協力金 | 環境整備協力金二〇〇円也を投入していよいよ田立の滝群を見るため山道にはいる。 |  |

|

| 昼なお暗い山道 | 何かが出てきそうで大声で歌を唄って登って行った。まず「信濃の国」。続いて「はとぽっぽ」 |   |

|

| 大滝川 |  |

||

| 八が瀬 | 川が八つの瀬に形を変えて落下するところから八が瀬という。 風倒木が根こそぎ倒れたまま川の中にあった。 |

|

|

| 足下の木の根 | 足下に張りめぐらされた木の根っ子の隙間から下が丸見えで今にも落っこちそうだった。 |  |

|

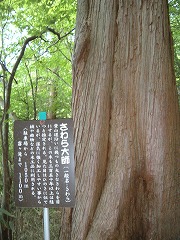

| 石の上にも三百年 | 石の上にも三百年(通称 さわら大師) 川側から見ると巨石の上に五本のさわらがたっているのがわかる。石の上にも三年と言われるがこれにはダルマ大師もびっくりするであろう。他にも岩の隙間に伸びたりや石を抱くような木が多くみられその姿には驚くばかりである。 駐車場から370m 霧ヶ滝まで1780m |

|

|

| 五本のさわら |  |

||

| 天河滝案内板 | 天河滝四十分と書いてある看板をみてしり込みをする。雨も降ることだし今日はやめようということになった。 |  |

|

| 田立の滝説明 | 田立の滝 田立の滝は古くは雨乞いの滝ともいわれ干ばつの時雨乞いに登る以外はかたく入山を禁じられていました。 これはこのあたり一帯が尾張藩の留山(伐採をかたく禁じられていた山)となっていたためです。たまたま当地の宮川勝次郎翁はこの天下の絶景を秘めおくに忍びずと山霊のたたりを恐れる村人たちの反対を受けながらも山道の開発に努力し明治四十四年にようやくその完成をみました。以来観光客も年と共に増え婦女子も気軽に登山できるようになりました。その後も本多静六林学士は滝とともに滝上の渓谷は正に日本の代表的景勝であると折紙をつけられました。大正十四年には日本百景の一つとなって一層その名を高め昭和二十五年には滝上方にある天然公園も含めて長野県立公園にまた昭和四十九年には長野県の名勝に指定され今日に至っています。 |

|

|

| しし岩 | むかし猟師たちが八方から猪をおいつめこの岩を取り囲んだところ猪は姿を消してしまったという。 |   |

|

| もみたろう | もみたろう(一般名 もみ) 周囲にモミとツガの大木を見ることができる。葉の先が二つに分かれとがっている方がモミ。ともに成長が早く急傾斜地に多く見られる。 駐車場から 680m 霧ヶ滝まで 1470m |

|

|

| けやきち君 | けやきち君(一般名 けやき) 建築材家具材として幅広く利用され日本人には馴染み深い木。各地に大木が残るが太いものは幹囲が10m高さが40mを超えるものもある。 駐車場から 890m 霧ヶ滝まで 1260m |

|

|

| 登山道 |   |

||

| さわら大師 | さわら大師(一般名 さわら) 登山道沿いに幾つもの大きなさわらを目にするがこの木も三百五十年以上は経つと推定される。見た目はひのきに似ているが湿気に強く加工しやすい事から桶や曲物などの木工品に利用される。 駐車場から 1050m 霧ヶ滝まで 1100m |

|

|

| ひのきイチロー | ひのきイチロー(一般名 木曽ひのき) 木曽地域に自生する天然ひのきを「木曽ひのき」と呼んでいる。 登山道脇の触れられるものの中では一番太く四百年前後と推定される。古くから神社仏閣の主要材として利用され日本三大美林の一つ。木曽五木の代表格でもある。 駐車場から 1410m 霧ヶ滝まで 740m |

|

|

| まきチャン | まきチャン(一般名 こうやまき) 日本特産種で高野山の名に由来する。耐水性があり風呂の浴槽として重用されるほか庭木にもよく植えられている。南木曽岳の中腹では群生林を見ることができる。木曽五木の一つ。 駐車場から 1620m 霧ヶ滝まで 530m |

|

|

| 天河滝まで15分 | 不動岩展望 木々の合間にみえるのが不動岩のようだ。 |

|

|

| 登山道に咲く花 |   |

||

| 下を見下ろす |  |

||

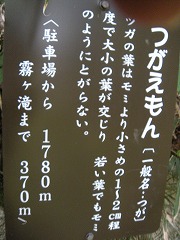

| つがえもん | つがえもん(一般名 ツガ) ツガの葉はモミより小さめの1~2cm程度で大小の葉が混じり若い葉でもモミのようにとがらない。 駐車場から 1780m 霧ヶ滝まで 370m |

|

|

| 螺旋滝 |    |

||

| 螺旋滝は登山道を下って行ったところにある。 また天河滝を目指して登る |

|

||

| 吊り橋 | 3人以上は同時に渡らないでくださいとの注意書きのある吊り橋を渡る。 |  |

|

| 足元注意 |  |

||

| 足元注意の下 |  |

||

| 霧ヶ滝の看板 | ここが霧ヶ滝です。 気をつけて登りましょう。 これより急で危険な個所が続きます。 足元や他のお客さんにも充分注意しながらマイペースで登りましょう。 天河滝まで 二百二十m 不動滝まで 五百m 天河公園まで 六十分 |

|

|

| 霧ヶ滝 | 螺旋滝へ降りるところで出会った人たちが早くもカメラを構えていた。 霧ヶ滝は大きい滝と小さめの滝と二本が流れ落ちていた。 |

|

|

| 霧ヶ滝でひと休み | 霧ヶ滝でひと休み 水分と糖分を補給。 |

|

|

| 階段を上る |  |

||

| 階段から下を見下ろす |  |

||

| 吊り橋から上を見上げる |  |

||

| 天河滝 |   |

||

| 天河滝上の御案内 | この天河滝の上流約1,5㎞にある丸淵までの間は不動滝、たつが瀬、かくよく滝、そうめん滝、箱淵等の大小さまざまな形の滝と瀬が続き見事な渓谷美をなしております。丸淵から右に上って林道に出て南へ約300mのところに不動岩展望台があり遠く濃尾平野をよく眺めることができます。 さらに林道を北へ約4キロメートル上ると天然公園があります。 ここは標高1560mの準平原状に形成された高層湿原で指標植物はみづごけ、もうせんごけ、こばいけそう、はいいぬつげ、くろそよご、しゃくなげ、こめつが、ひめこまつ、ねずこ、こうやまき、ひのき、あすなろ、さわら等です。 とくにしゃくなげ、みづごけ、こばいけそうの群落は目を驚かせます。 頂上からの眺めは実にすばらしく中央アルプスの全容、来るプ須、白馬連峰、乗鞍、御嶽、白山、飛騨山地、美濃山地、濃尾平野、恵那山、南アルプス等360度の展望がききます。 天然公園から東へ下ると、秘境柿其渓谷を経て十二兼駅へ4時間岩倉谷を下ると十二兼駅へ2時間40分で到達できます。 |

|

|

| 天河吊橋 | 3人以上は同時に渡らないでくださいと注意書きのある吊り橋を渡る。 |   |

|

| 避難小屋 | 木々のむこうに避難小屋が見える。 |  |

|

| 不動橋 |  |

||

| 千鳥桟橋 |  |

||

| ショウジョウバカマ | ショウジョウバカマがたくさん生えている。 |  |

|

|

|||

| 瀧が瀬 |  |

||

| 雲上橋 |  |

||

| 不動岩の展望台までまだまだ遠いような気がして戻ってしまった。 | |||

| 雲上橋の下 |  |

||

| そうめん滝 |  |

||

| 駐車場に戻る | 不動岩の展望台がずいぶん遠くに感じられてもどってしまった。少し残念だったが田立の滝はそうめん滝まで見ることができ満足な一日だった。 |  |

|

| 大桑道の駅 | 遅い昼食をとり今日の寄り道は終了した。 | ||