|

|

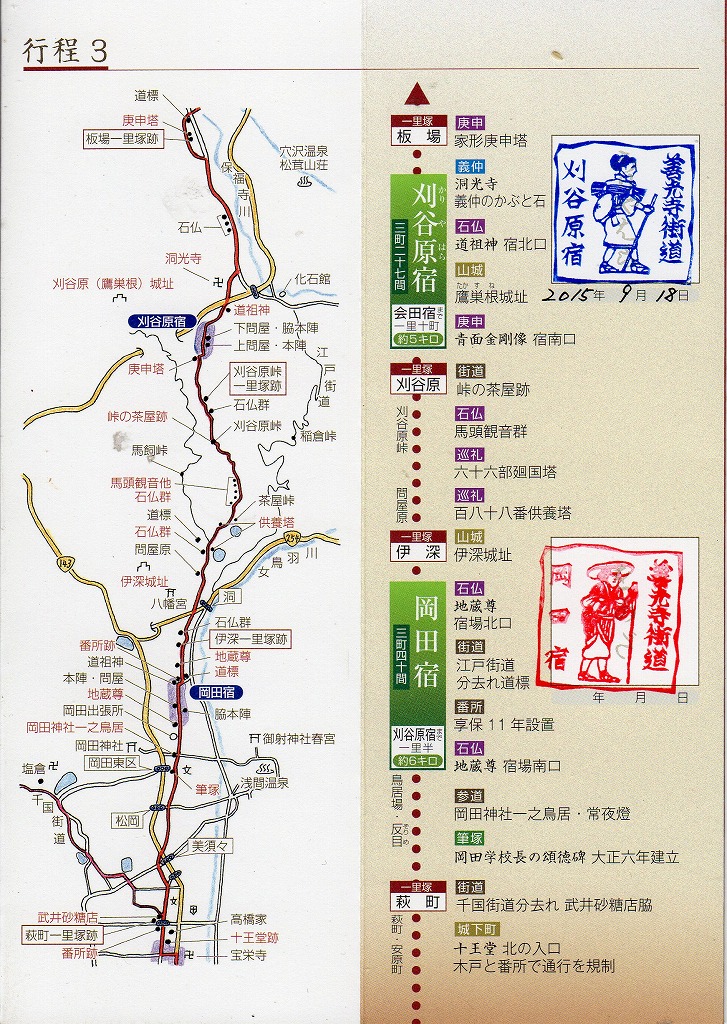

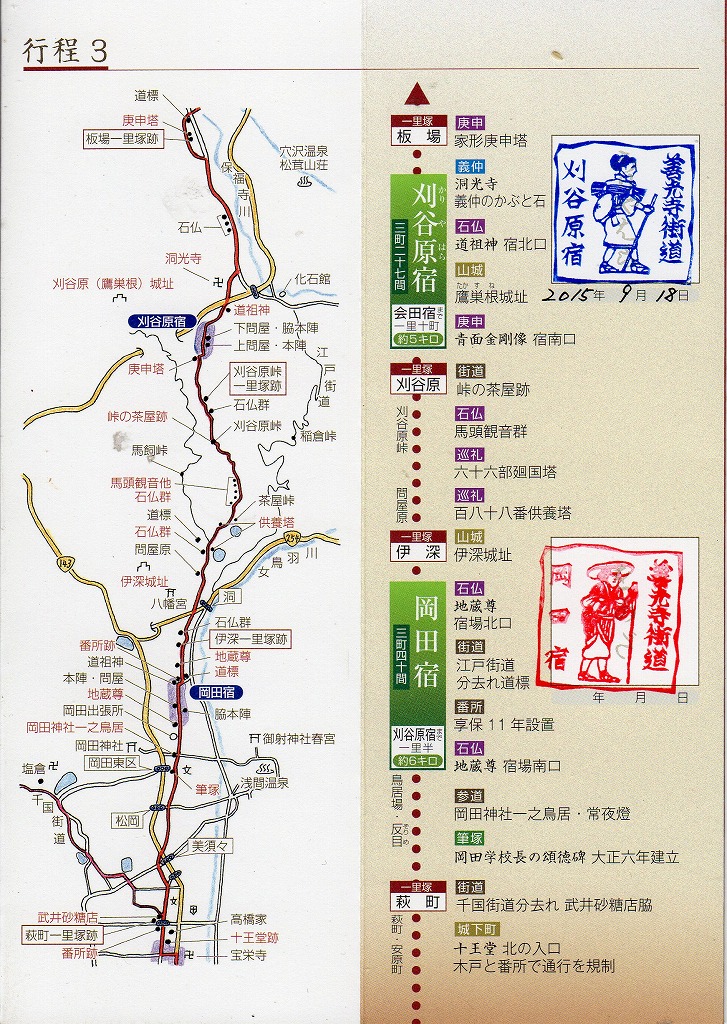

| 行程3 | 岡田宿・刈谷原宿 |

|

|

| 平成27年9月18日 | |||

| 松本駅からバスで岡田支所前まで行く |  |

||

| 松本城のお濠を左手に見てゆく |  |

||

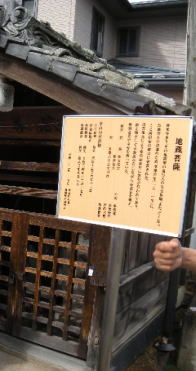

| 地蔵尊 宿場南口 |

|||

| 地蔵菩薩 善光寺参りその他諸用の通行人の安全祈願また亡くなった通行人の供養のため享保六年(1721年)にここ岡田宿の南口に安置された。現在地元により春のお彼岸にお祭りが行われており供え物をして大数珠を回しながらお念仏を唱え無病息災や幸せを祈っている。 堂内の石造物 大日如来 天保十五年六月二十七日 如意輪観音 馬頭観音 文政二卯年十二月十七日 馬頭観音 嘉永三年八月九日 |

|

||

| 道祖神 右 嘉永五子十月(注1851) 表 道祖神 左 岡田駅六丁 道祖神は旅の神様、道の神様、子供を守る神様、縁結びの神様、子宝の神様、安産の神様、村境より疫病が入らないように防ぐ神様等民間信仰として多種多様な性格を持つ珍しい神様である。 三九郎は道祖神祭りでもあり厄を焼き払って新しい年の無病息災を願う祭りである。子供の行事受け継がれ当町では三か所で三九郎を行っていた。正月には道祖神横に木祠を祭り通行人に「祝っとくれ」と声をかけてお賽銭(道収)を上げてもらい各家に道祖神のお札を配りご祝儀(家収)をいただき三九郎の木材を縁起物として売り(木収)そうした収入で学用品を買って分けた。三九郎の夜は木祠を祭り繭玉や餅を焼いて食べ無病息災学芸成就を願った。 |

|

||

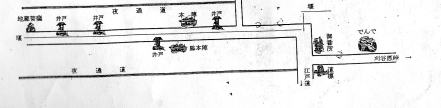

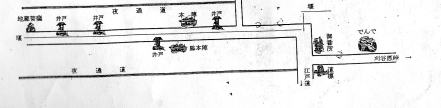

| 岡田宿 北国脇往還が制定された時(慶長9年・1604年)周辺の村々から人家が移されて岡田宿が出来た。「 信府統記」では明暦二年(1656)としているがそれ以前の正保4年(1647年)頃開設されたとの説もある。善光寺街道の宿場の一つ 旅籠と木賃宿が十軒、茶屋六軒で割に小規模。 町並中央には町堰が流れ数カ所の井戸もあった。 南北三町四十間(約339m) 幅五十八間(約105m) 道幅約四間(約7m) 湯道 浅間への道 天白神社 稲荷社で障子張りの常夜灯がある。 白山社 |

|||

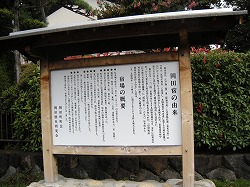

| 岡田宿の由来 岡田宿は江戸海(街)道(保福寺通)と北国脇往還(善光寺道)の分岐点に位置し北国街道や中山道に通ずる交通の要衝で江戸から松本城下に入る直前の宿として重視された。幕府巡見使や諸大名の中には松本を避けて岡田宿を利用した者が多い。慶長九年(1604)家康の命により北国脇往還ができ翌年には周辺の村々から人家を移し宿の基になる町並みが作られた。{信府゚統記」(松本藩大名水野家編纂)「明暦二年(1656)松本町から刈谷原宿や保福寺宿へ遠く峠も難所のため岡田宿が設けられた。」とある。 一方正保四年(1647)に成立したという資料も地元にある。 宿場の概要 ●松本城下町から一里十町(5km)の位置にある。 ●規模は南北三九九米東西一〇五米道幅は中央七 ●家数は当初五三軒幕末七〇軒 ●宿の中ほどに本陣(問屋が兼任)脇本陣があった。 ●町並みの中央には宿場用水が流れ用水の両側には緑陰や馬つなぎの並木があった。(明治以後道路改修で道の両側に移設。) ●北の出入り口に枡形が作られ街道分岐点に道標が現存する。 ●享保十一年岡田口番所が置かれた。 ●運輸・宿泊業務は宿役人、一般行政は村役人が担当した。 ●公用旅行者の荷物輸送を行う伝馬役二五人馬二五疋が割り当てられた。 ●南の出入り口に地蔵尊(現存)が安置され木戸が作られた。 ●北外れには蓮台場があり地蔵尊(現存)が安置された。 ●昭和五十一年の三才山トンネル開通に伴う道路改修により街道沿いの各所にあった堀井戸を埋め岡田神社祭典の幟枠等も移転し宿場のたたずまいは一変した。 |

|

||

| 岡田町にある史跡 |  |

||

| 岡田宿番所 享保十年(1725)藩主水野氏が改易された時同時に領地が変わり麻績番所が岡田に移された。番所役人は「所」家が代々勤め人や産物・荷車や馬などの出入りを監視した。治安の取締役でもあり槍や鉄砲などの配備などもあった。 |

|||

| 本陣 本陣と問屋は所家が兼帯で代々勤めた。宿場の成立と同時に設置。本陣には大名など格式の高い者が下級の者は旅籠屋などに泊まった。本陣に準ずる脇本陣もあった。 |

|||

| 問屋 問屋は宿役人の長役で他の役人を指揮した。交通運輸の中核・産物の流通・:使役動員の手配など宿場管理一切を受け持った。 |

|||

| 伝馬 宿場と宿場をつなぐ民間の運送用の人足と馬。岡田は人足二十五人馬二十五匹。この脇往還はみな同じだった。他宿応援の「助郷」では人足手配に苦労した。 |

|||

| 大願寺跡 | |||

| 江戸街道わかされ道標 右 江戸街道 左 せんくわ王じ路 通称善光寺道と呼ばれる左への道と右は稲倉峠・保福寺峠を経て江戸街道となるわかされの標。 |

|||

| 道祖神 供養塔 庚申塔 | |||

| でんで(蓮台場) 宿場北外れに設けられた。「蓮台場」の別名。 倒れた旅人の無縁仏を弔う場所であった。 明治四十年陸軍松本連隊が設置されレンタイと間違えられたため俗称とした。 |

|||

| 地蔵堂 かつての南の十王堂跡で堂内には地蔵菩薩・如意輪観音・馬頭観音・大日如来などの石仏や木食山居作と観られる木喰仏などが祀られている。 |

|||

| 筆塚 | |||

| 一里塚跡 | |||

| 一里塚道祖神 馬頭観音 庚申塔など多数 | |||

| 道祖神 岡田宿六町の刻みがある。 |

|||

| 若宮八幡社 仁徳天皇の御代に鎮座したといわれる古社岡田神社本宮で戦国時代後庁氏入城に際し氏神として私神社となったため社名が代わった。 |

|||

| 塩辛 古墳時代から平安時代中 大規模住居跡が見つかった遺跡出女鳥羽川遺跡出土の木簡によれば四天王寺建立に封戸一里施入と大伴氏の存在が認められている。 |

|||

| ちょが池 | |||

| 地蔵尊宿場北口 | |||

| 伊深城址 | |||

| 百八十八番供養塔 | |||

| 六十六部廻国塔 | |||

| 馬頭観音群 | |||

| 峠の茶屋跡 | |||

| 青面金剛像 宿南口 | |||

| 鷹巣根城址 | |||

| 道祖神 宿北口 | |||

| 義仲のかぶと石 | |||

| 家形庚申塔 | |||

| 参考文献 |

| 善光寺名所図会を歩く |