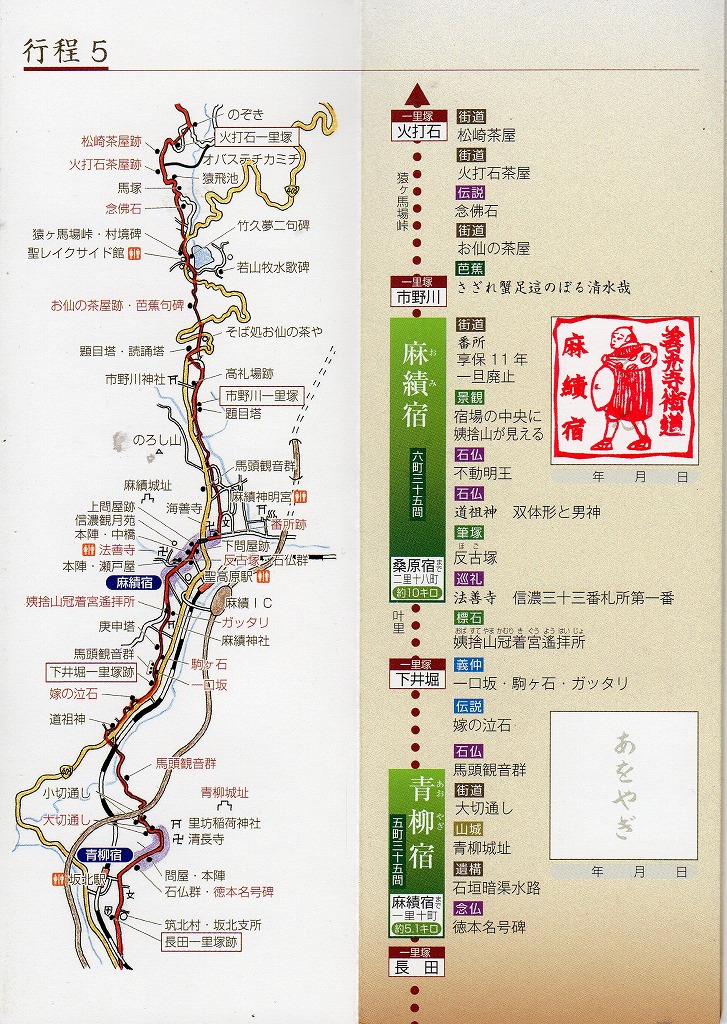

| 行程5 | 青柳宿・麻績宿 |

|

|

| 平成27年10月14日(水曜日)快晴 聖高原駅集合 |

|||||||||||||||||||

| 聖高原駅 |  |

||||||||||||||||||

| 駅前の観光地図 |  |

||||||||||||||||||

| 駅前の石碑 北町品子 |  |

||||||||||||||||||

| 岩淵要の石碑 |  |

||||||||||||||||||

| 芭蕉の句碑 聖高原お仙の茶屋跡(弘法清水)に麻績宿の歌人たちにより芭蕉の句碑が建てられた。 さざれ蟹 足這い上る 清水かな |

|

||||||||||||||||||

| 信生法師の歌碑 たちかへりまたもたづねん おみ衣かくてはいかが 山あいの袖 |

|

||||||||||||||||||

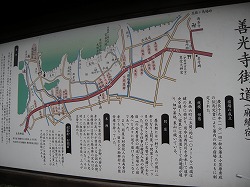

| 善光寺街道(麻績宿) 宿場の成立 慶長十九年(1614)松本藩主小笠原秀政の伝馬定書により藩内の他の宿場と共に制定された。 規模 形態 東西六町三十五間(約710メートル)両端は鍵の手に曲がり用水は西沢川を分水して道中央を通した。宿裏には生活道として夜通道が畑や墓地裏山に続いている。 問屋 慶長期には一軒であったが後に二軒となり上問屋下問屋として1か月の前半と後半に交替で業務にあたった。主な仕事は輸送人馬の配置。宿への公用書状の逓送(宿場から宿場へと次々に送り届けること)などであった。また問屋は村宿役人の最高責任者であり宿および助郷村々の監督権を持っていた。 本陣 大名や幕府の役人公卿門跡など身分の高い人が宿泊する公認の旅館。麻績宿には昔から脇本陣の定めはなく本陣が一軒だけだった。それも定まった家があったのではなくその時々相談をして年寄役二,三人が交替で勤めた。 旅籠屋・木賃宿 旅籠屋は食事を提供し一般の旅人が休泊した。その他に木賃宿があり米を持参し薪代(木賃)だけを払って泊まることができた。安政初年には旅籠屋二十九軒の記録がある。 |

|

||||||||||||||||||

| 高札場跡 |  |

||||||||||||||||||

| 麻績番所跡 |  |

||||||||||||||||||

| 海善寺入口 |   |

||||||||||||||||||

| 麻績のマンホール |  |

||||||||||||||||||

| 海善寺 |  |

||||||||||||||||||

| 海善寺道標 |  |

||||||||||||||||||

| 麻績城主服部左衛門清信の供養塔(村宝) 海善寺は真言宗で古くは光明院戒全寺と言われた。 文亀元年(1501)に裏山が崩落し堂宇も倒壊したため現在地に移転再建し寺名も上野山海善寺と改められた。 創建は出土した石塔群の時代判定から鎌倉時代と考えられている。 またこの寺は東に所在する麻績神明宮の神宮寺であろうといわれ朝夕の祭祀に通ったと伝えられる寺から筑北中学校の校庭を通り神明宮へと通じていた一直線の路の名残が今も見られる。 |

|

||||||||||||||||||

| 五輪の塔 この多宝塔・五輪の塔の二基は室町時代末期(十六世紀初)麻績城主として入部した服部左衛門清信・加信斎兄弟あるいは清信・清正父子の供養塔であると伝えられてきている。 しかし昭和六十二年に専門家に鑑定を依頼した結果二基とも鎌倉時代と室町時代の組み合わせであろうと推定された。 一方先祖(伯耆守を襲名)が麻績神明宮の神職を世襲していた宮下家文書の記載にもあるとおり清信の弟加信斎を養子として迎えているのでこの二基の先祖の供養塔を代々丁重に供養し管理してこられた。 多宝塔・五輪の塔には火落した部分もあり統一された構造とは言いかねるが優れた中世の古様を示す貴重な石塔群としての価値は高くまた宮下家や本町区民を始め心ある里人たちが城主の供養塔として永年にわたり奉仕し守護し続けてきた歴史は重い。 この度県文化財保護協会による専門的視野からの調査報告を基に今後とも保護活用に値する貴重な文化財としてこの石塔群を村宝に指定した。 もともとこの石塔群は西側の松の根元に安置されていた。 年々参詣者が増えてより広い場所への移転の要望が高まり宮下家と本町区民の皆様の理解と協力を得て現在地への移転が実現した。 |

|

||||||||||||||||||

| 神明宮に続く道 |  |

||||||||||||||||||

| 道標跡 右 うゑ田道 左 ぜんこう寺道 |

|

||||||||||||||||||

| 郷社神明宮 |  |

||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| 草鞋をつってある |  |

||||||||||||||||||

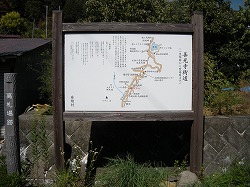

| 善光寺街道 |  |

||||||||||||||||||

| 馬頭観音 |  |

||||||||||||||||||

| 善光寺街道案内図 (市野川番所跡) 橋詰という地字と道の屈曲から麻績町へ移る前の番所跡ではないかといわれている。 |

|

||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| 市野川一里塚跡 |  |

||||||||||||||||||

| 高札場跡にある立札 下井堀から一里きて市野川の一里塚となる。この先は善光寺街道最後の難所猿ヶ番場峠である。 峠には何カ所か茶屋がありその一つ「お仙の茶屋」は悲恋物語とともに民謡「番場節」の中に歌われ今に伝わる。 「番場節」 番場はよいとこヨーイヨイ 番場ナーア峠の弁天様はヨイヨイ 池を鏡に化粧する 弘法清水の袈裟かけ松に 誰か忘れた赤たすき 峠恋しや清水の茶屋の 店にゃお仙が待っている 番場の峠にゃお仙が待ってる 草刈やめても田の草おいても お仙にあわなきゃ何も出来ない ヨーホホイノホーイホイ 峯で眺むる川中島は 上杉武田の古戦場 ちょいと一服吸えつきたばこ ここが番場の火打石 |

|

||||||||||||||||||

| 馬の水飲み場跡 |   |

||||||||||||||||||

| 上の細い山道が善光寺街道 |  |

||||||||||||||||||

| 弘法清水入り口 |  |

||||||||||||||||||

| お仙の茶屋跡 弘法清水とお仙の茶屋跡 この清水はもと一杯清水と言ったが弘法大師がこの地を訪れてから弘法清水といわれるようになったと伝えられる。当時この茶屋にお仙という美しい娘が住んでいて村の若者たちのあこがれの的であった。しかしお仙は人知れず旅の武士を慕い悲恋の一生を終わった。 |

|

||||||||||||||||||

| 弘法清水 |  |

||||||||||||||||||

| 俳人松尾芭蕉翁は さざれ蟹 足這い上る 清水かな の句を残している。 |

|

||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| 若山牧水歌碑 |   |

||||||||||||||||||

| 聖高原自然歩道 |  |

||||||||||||||||||

| 聖博物館 |   |

||||||||||||||||||

| 聖高原キャンプ場 |  |

||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| 野鳥姿図 |  |

||||||||||||||||||

|

林道猿ヶ番場線 |  |

|||||||||||||||||

| 念仏石 |  |

||||||||||||||||||

| 念仏石 馬塚からは急坂となり九十九折りの善光寺道の傍らに馬が寝ているような格好の大きな念仏石が横たわっている。峠を越えると善光寺が遥拝できる。長旅の疲れも忘れ思わず念仏を唱える旅人、ある者は安堵と随喜の涙を流したという。一説に夜になるとチンチンと□の音と念仏を唱える声が聞こえてくるといわれる。その大石には「南無阿弥陀仏」と名号が刻まれていたという。 摩□の上に苔に覆われて確認できない。 |

|

||||||||||||||||||

| 馬塚 毎年水不足に悩み灌漑用水に聖湖の欲しい市野川村と麻績村が八幡村の地籍に馬塚を築き村(郡)境とした。八幡村及び松代藩の厳重な抗議にもかかわらず麻績村は松本藩で解決が付かず幕府の評定所へ提訴した。というのが従来のいい伝えであった。しかし判決文によれば、「麻績、永井、市野川三カ村百姓訴候」とある。馬塚近傍の湯光坊七枚の畑と菖蒲池(一本松街道西)の段々畑を八幡村の人々は「当方の領分である」として掘り返し、麻績村側の抗議にも耳を貸さず堪り兼ねた麻績三か村が元禄七年(1694)六月幕府へ訴状を提出したのが発端である。以来再三の村役人の出府、評定所役人の実地検証のあったことはいうまでもない。一夜にして築いたという馬塚の存在に前述の畑など出作者が多くかつ水帳にのせ年貢諸役をつとめ湯光坊という麻績村の寺の末寺があるなどの理由により麻績側三ヶ村の全面勝訴(元禄十年七月二十二日)となった。八幡村は峰地が奪われたばかりでなく村境更正で四五町一反三畝歩(45,13ヘクタール)と共に尾根境に戻ったのは明治二十八年であった。また馬塚の山林の苗圃畑数反歩の返還はさらに遅く昭和の時代になったからという。なお石を積みあげた馬塚は数年前の林道の新設により取り壊され跡形もなくなった。 |

|

||||||||||||||||||

| 猿飛池案内板 |  |

||||||||||||||||||

| 御即位記念林 |   |

||||||||||||||||||

|

火打石茶屋跡 |   |

|||||||||||||||||

|

一里塚 | ||||||||||||||||||

| のぞき | |||||||||||||||||||

|

くつ打ち場 |  |

|||||||||||||||||

|

|

姨石 |    |

|||||||||||||||||

|

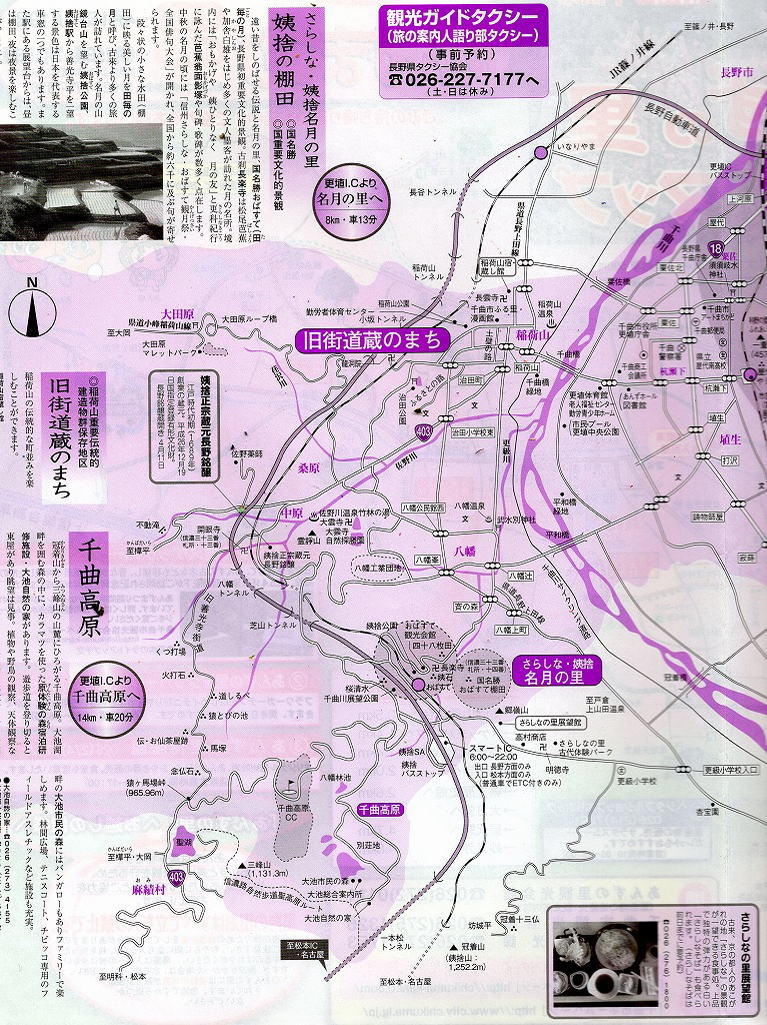

月見畑 この月見畑は姨捨山田毎の月と呼ばれる信濃三十三番札所長楽寺、善光寺平が一望できる姨捨公園の中間に位置しともに月の都俳諧の名所として多くの文人・墨客が訪れた所です。園地内には名月を詠んだ俳人たちの句碑が建てられています。ひっそりと物寂しい姨捨の風情は松尾芭蕉が当地区を訪れた(元禄元年1688年の更級紀行)後の宝暦、明和頃(1751年~1771年)に多くの俳人たちの心をとらえ全国屈指の俳諧のメッカとなり今日まで引き継がれています。 |

|

|||||||||||||||||

|

長楽寺 松尾芭蕉や加舎白雄をはじめ多くの文人墨客が訪れた月の名所 |

|

|||||||||||||||||

|

芭蕉翁面影塚 | おもかげや姨ひとりなく月の友 芭蕉 |

|||||||||||||||||

| 古今 | 我こころなくさめかねつ更級や 姨捨山に照月を見て 読み人しらず |

||||||||||||||||||

| 白雄 |  姨捨や月をむかしのかたみなる 白雄 |

||||||||||||||||||

| 拾遺 | しなのより来たりける人に 月影はあかす見るともさらしなの 山の麓になかゐすな君 紀貫之 |

||||||||||||||||||

| 後拾 | これやこの月見る度に思ひやる 姨捨山のふもとなりけり 橘為仲 |

||||||||||||||||||

| 建保百首 | はるかなる月の都にちきりありて 秋の夜あかす更級の里 定家 |

||||||||||||||||||

| 新後撰 | 子規なれも心やなくさまぬ 姨捨山の月になく夜は 宣秋門院丹波 |

||||||||||||||||||

| 続千 | 月見れば衣手寒し更級や 姨捨山の岑のあき風 鎌倉右大臣 |

||||||||||||||||||

| 段々状の小さな水田に映る月を田毎の月と呼び古来より多くの旅人が訪れている。 |  |

||||||||||||||||||

|

姨捨駅 姨捨駅から善光寺平を一望する景色は日本を代表する車窓の一つでもある。 |

||||||||||||||||||

| 参考文献 |

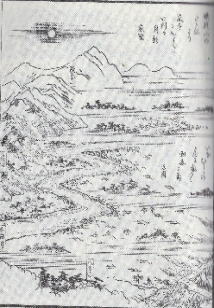

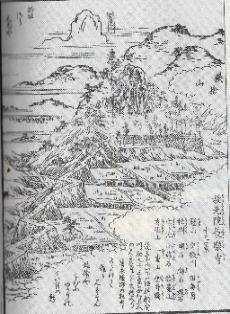

| 善光寺名所図会を歩く |

| さらしな歩紀 千曲市川西地区振興連絡協議会 |