|

|

|

|

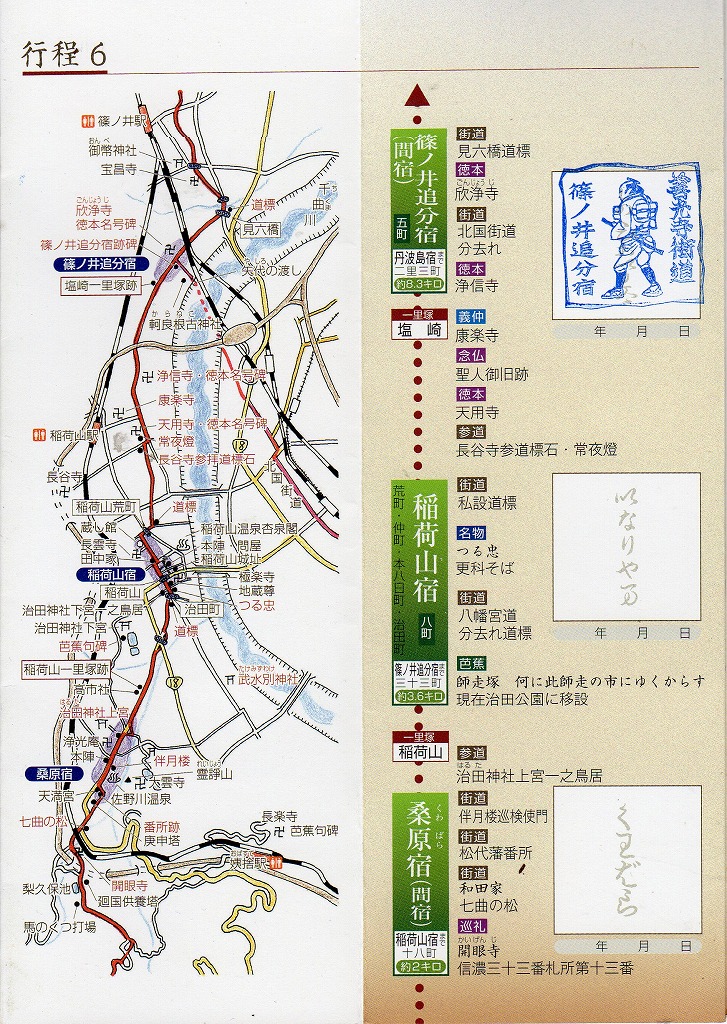

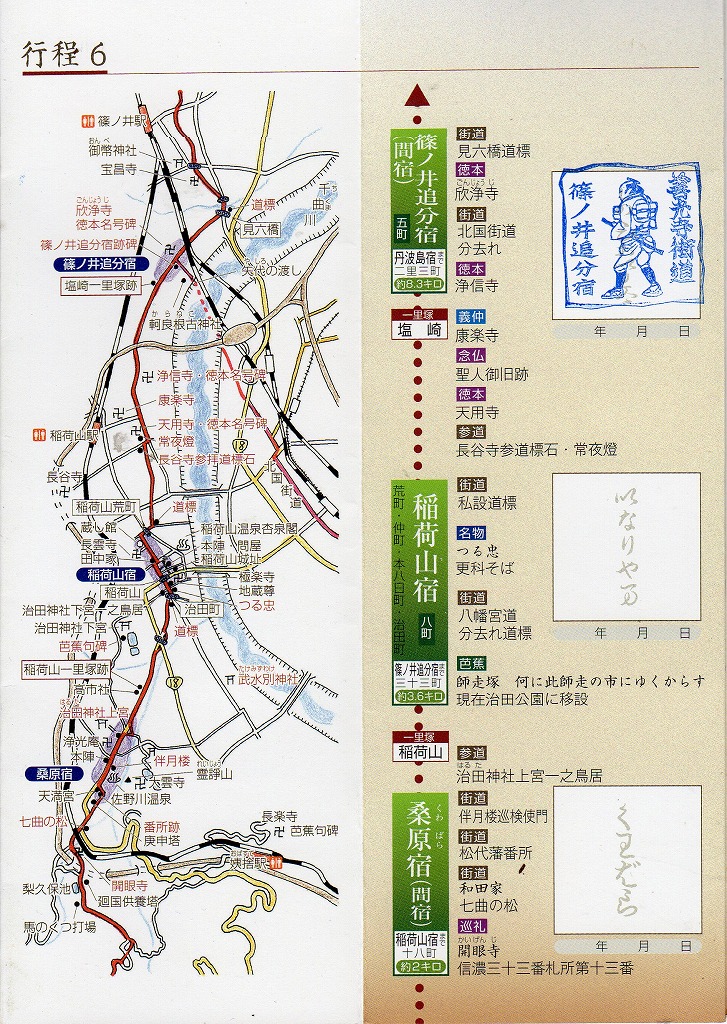

| 行程6 | 桑原宿・稲荷山宿・篠ノ井追分宿(間宿) |

|

|

|

|

| 平成27年10月30日(金曜日) 稲荷山駅集合 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 稲荷山駅 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

塩崎村の道標 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 塩崎陣屋跡 享保十五年(1730)上田藩主松平忠愛は弟忠容に更級郡内の飛領地一万石のうち四ヶ村五千石(塩崎村、今井村、上氷飽村、中氷飽村の一部)を分知これにより忠保は幕府の旗本となり「塩崎旗本知行所」が誕生した。 その後安永三年(1774)に陣屋と呼ばれた御役所が此の地に設けられ以来明治の廃藩まで領内四ヶ村を統治してきた。歴代の領主は幕府の要職にあったので知行所の日常政務は在地の代官が勤めた。 天保期(1830~1843)における陣屋の規模は敷地三八〇坪(1254平方メートル)建物は権威の象徴としての正門をはじめ御殿の御用場、土蔵、長屋などが連なる立派なものであった。 陣屋建物は明治四年(1871)最後の領主忠厚より現在の川中島小学校の前身である「日新館→今里郷校」の校舎として下賜され今里村へ移築以後建物が取り壊されるまで長い間使用された。幸い正門のみは現在も往時の姿を留め千曲市八幡に存在している。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

康楽寺 開基・木曽大夫房覚明円通院浄寛西仏坊 創立・建暦二年(1212)三月二十五日 院号・寺号・山号の下付 報恩院・建暦二年(1212)本願寺開祖親鸞聖人 康楽寺・弘安三(1280)年本願寺第二世如信上人 白鳥山・永仁三年(1295)本願寺第三世覚如上人 開基・西仏坊(別名、幸長・道広・浄寛・最乗坊信救・木曽大夫房覚明]は清和天皇の後裔、海野小太郎信濃守幸親の子として、天養元年(1144)信州小県郡海野庄(現・上田市大屋)に生まれ南都(奈良)に学び興福寺勧学院の文章博士と言われ時の勢力者平清盛を筆誅した名文は今に知られ伊勢神宮の祭文は宝物として現存する。 また「源平盛衰記」「吾妻鏡」「徒然草」などにもその名がみられる。 さらに近年「平家物語」の作者信濃前司行長はこの人とする説が有力で中世文学史に輝かしい業績を残したことが窺える。青年期は才知にとんだ軍師で治承四年(1180)木曽義仲の挙兵には祐筆として智謀を発揮し篠ノ井横田河原で平家の軍を打ち破り八幡宮の頭殿祭の縁起を残した。 義仲の戦没後比叡山に登って天台の法庭に列しここで範宴(のちの親鸞聖人)を知る。建仁元年(1201)範宴と西仏は京都吉水に下って法然上人の弟子となった。時に範宴二十九歳西仏五十七歳であった。 承元元年(1207)念仏禁止の方難にあった親鸞聖人は越後流罪となり建歴元年(1211)流罪赦免後越後から東国(現・関東地方)布教に向かうが西仏坊は聖人と行を共にしている。越後から東国への旅の途次たまたま信州小県郡角間峠にて法然上人の往生を知らせる使者に出会った親鸞聖人一行は近くの海野庄(西仏坊の生地)に一庵を建立し報恩の経を読誦した。親鸞聖人はこれを「報恩院」と命名された。これが康楽寺の草創である。 その後唐桟は信越・東国・北陸一部奥州の真宗布教の中枢となり信越の布令頭として寺勢高まり江戸期には門徒戸数三千六百余り寺中八ヵ寺を数えて信濃門跡と尊ばれた。海野庄から塩崎は背の地さらに第十四世浄教の時に現在の地へと寺基を移転しつつ創建以来八百有余年の法灯を連綿として相継ぎ第二十九世の今日に及んでいる。 |

古人の跡を求めず 古人の求めたところを求むべし 松尾芭蕉  開基・覚明西仏坊像    |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

見六橋の石 花のむこうにみえる石がもとの見六橋に架けられていた。大きな石 が3つずつ6個使われていたという。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 天満宮 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 徳本の石像 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

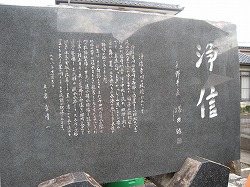

| 浄信 浄信寺川は塩崎の西部に位置する篠山[九〇八米]見山[六四九米]などの水を集めて稲荷山駅付近を起点に塩崎地区のほぼ中央を流れ田畑を潤しかつて上流には「えび」や「しじみ貝」などが棲み蛍が舞い夏には子供たちの水泳や魚とりなど水遊びの格好の処でありました。 近年はその面影もなくまた千曲川の増水の際は地域一帯が冠水するなど被害をもたらすため思いきった川の拡幅整備と下流に湛水排水機場を設置して水害を防止すると共に蓋掛けの余儀ない個所も含めて道路の整備と上流部は親水水路としてまた各所に沈砂池など水系全般の改善をして美しい清らかな水の流れる豊かな実りの里の川としてその役割が期待されます。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さんじょさん (三十三献燈祭 ) 八月九日山崎全戸が集まり三十三の燈籠を組み立てこの地に飾り付ける。 おやきの夕飯を食べ終えた頃、若い衆と子供たちが集まり役割を分担して長谷観音まで掛け声をかけながら燈籠を担ぎ上げ献燈する。 享保十一年(1726)に例祭と定められて以来、延々と伝承されている。三十三個の提燈の由来は昔山崎区が三十三戸あったからと言われまた旱魃のとき観音様が三十三回化身して人々を救ったという故事に由来するともいわれている。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

塩崎一里塚 篠ノ井塩崎平久保5595 塩崎村絵図に善光寺街道の一里塚の記載が街道を挟んで二箇所あり北側のものは五間三尺(十メートル)四方南側のものは四間(七,三メートル)四方の地面であった 。 注・当時を知る人の話によると南側にこんもりと土が盛られ杉の木三本が植えてあり一里塚と彫られた石碑があったという。 天保九年(1838)五月7日巡検使御通りの「記録」があり此の時一里塚に「松植候事」とある。 御巡検し土屋様にはお篭脇に割晩鐘や清水市と庄屋丸山氏が付き添ったがその時巡検使の「是は一里塚に候哉、何方より之一里塚」とのお尋ねに「此段桑原より稲荷山村の間に有之候一里塚よりの一里塚と申上候」と返答申し上げたという。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

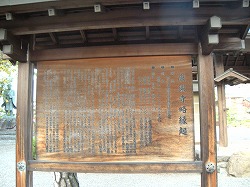

| 北国街道篠ノ井追分宿跡 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 明治時代の 更級郡制の中心地 此処の場所には郡役所を中心とした半径五〇メートルの範囲に諸役所や学校が置かれていた。 (一)更級郡役所 明治一二年[1879年]更級郡役所が当区の欣浄 寺に開庁となり明治二四年平屋建て新庁舎へ移転となる。 大正二年津崎郡長時水害のない篠ノ井町へ移転する。 (二)塩崎警察署 明治二三年[1890年]塩崎警察署が新設。欣浄寺を仮庁舎として発足。明治二四年庁舎が新築され此の地に移転する。大正六年篠ノ井町に移転となる。 (三)宮崎邸に置かれた役所 明治八年地租改正取調所 明治二二年租税検査員派出所 明治二二年収税部塩崎出張所 明治三八年蚕病予防事務所 (四)諸学校 群立高等小学校(一郡一校)明治二一年~明治二五年まで 組合率更級高等小学校(郡内一ヶ村)明治二五年~明治三一年解除となる。 塩崎村外三ヶ村組合立高等小学校明治三二年~明治四〇年廃止となる。 群立乙種農学校明治四〇年から大正一二年篠ノ井町へ移転となる。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 長野県更級農業高等学校発祥の地 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 矢代の渡し跡 江戸時代にはここ珂良根古神社のあたりから千曲川対岸の矢代(現在の屋代)へ渡るための「矢代の渡し」があった。 ここは北国街道篠野井追分宿と矢代宿を結ぶ松代藩七渡しの一つでこの近くの人々には「矢代の渡し」と言われていた。天保一四年[1843年]にだされた「善光寺道名所図絵」の中に「是より矢代宿まで一里なり其の間千曲川繰船の渡しあり」とある。 その頃は渡し船であったことがわかる。 やがてこの渡し場より北方に善光寺道と合流する篠野井追分宿が出来て人馬物資の交流が盛んになった。 明治になり鉄道の開通までの長い年月この「矢代の渡し」は篠野井追分宿に繁栄をもたらした。 なおここに船橋が完成したのは明治五年[1872年]でその規模については県町村誌の中に舟一二艘を連繋す。橋の長さ四十四間[八十メートル]幅1丈(三メートル)」とある。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 千曲川 |   |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 建造物 見六橋道標 道標は主に街道の分去れ(分岐点)に設置された。 なかには馬頭観音など石仏を流用したものもあり大きさも大小さまざまで旅の行き先方向がわかるように端的に文字で表されているものが普通である。 この道標は正面に「せんく王し(善光寺)道」と文字を配し上部の円枠内に善光寺の方角を示す右手の人差し指の図柄が陽刻されている。 石柱の高さは一七六糎ありかなり大きく珍しい道標である。石材は塩崎越の滝之入地籍産出の石英安山岩が用いられている。右側面には「嘉永二酉年九月吉辰」(1849年)と造立年月日が記されている。 当時建てられた位置は記録がなく定かではないが現在地が最も立地条件にふさわしい場所である。 今回の見六橋架け替え工事中に川の中から発見され現在に至るまでの経過の中でかかわってきた地元の人々建設工事関係者の方々の熱意と配慮により立派に出来上がったものである。 「遠くとも一度は詣れ善光寺」全国各地から極楽往生を約束する信仰の寺善光寺を目指し只管旅を続けてきた人々にとってはどんなにか慰めと元気を与えられた道しるべであったことか当時が偲ばれる。 特異な形式といえる道標で善光寺街道の道端に残る遺物として貴重なものである。 平成20年12月吉日 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 更級郡栄村役場跡 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 寶昌寺 |   |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 参考文献 |

| 善光寺道名所図会を歩く |