|

|

|

|

|

|

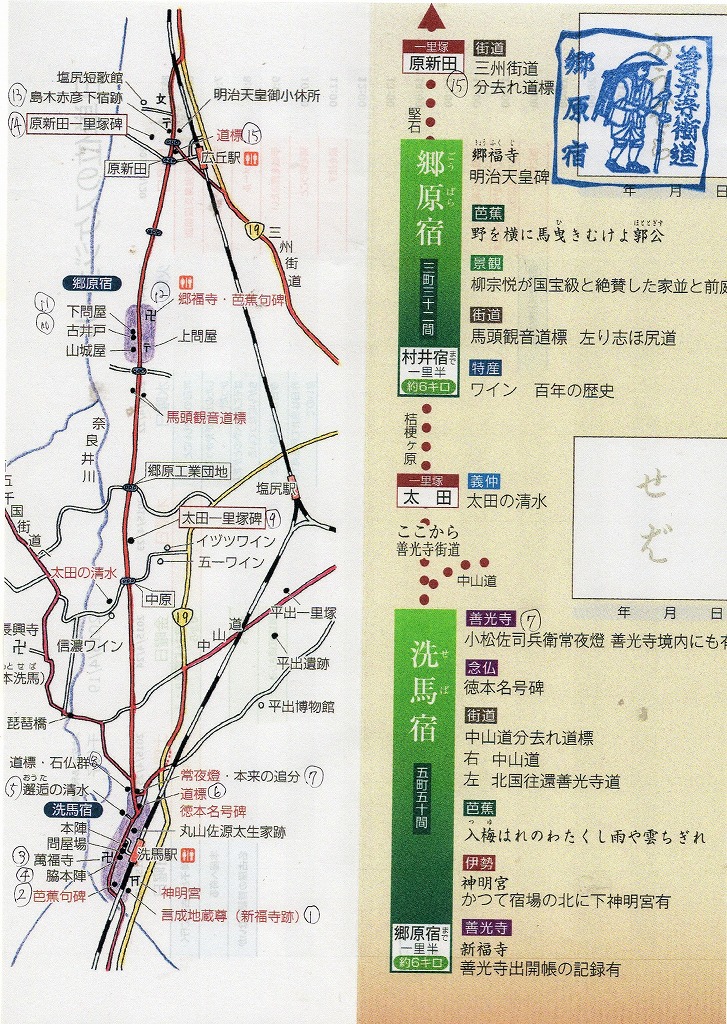

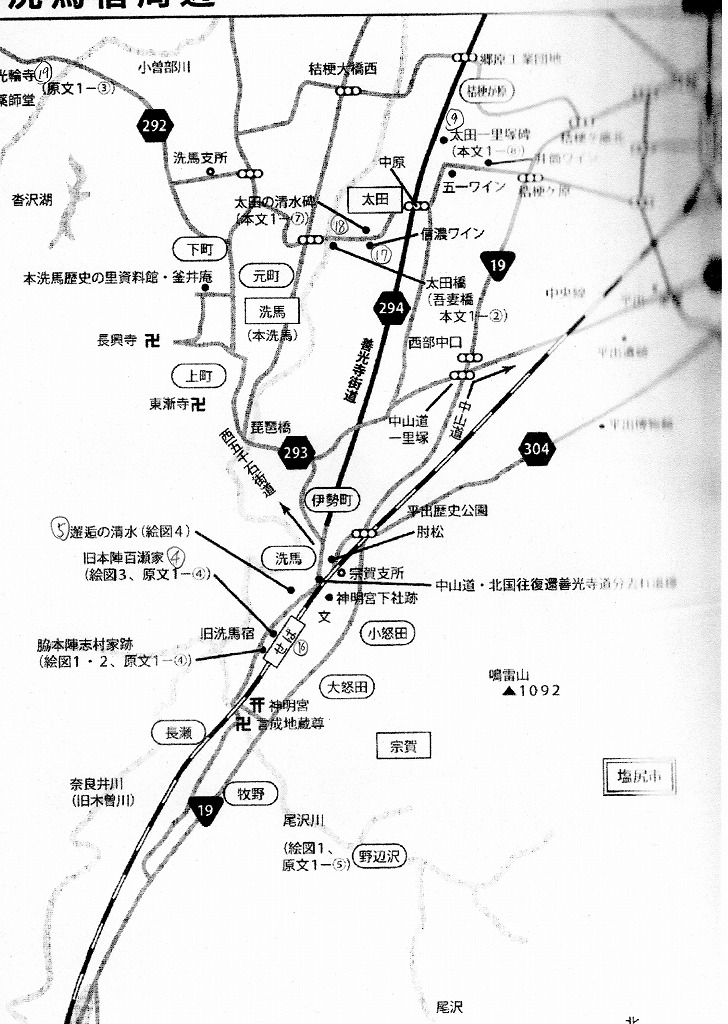

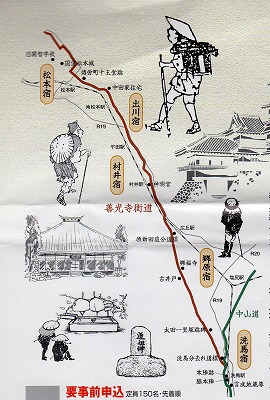

| 行程1 | 洗馬宿・郷原宿 |

|

|

|

|

|

|

| 平成27年4月18日(土曜日)洗馬駅集合 7:45受付 8:40スタート |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 平成28年5月12日(木曜日)洗馬駅集合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

⑯ | 洗馬駅 ⑫ 洗馬駅の桜が満開だった。洗馬駅周辺は明治四十二年(1909)中央本線開通時に植樹された桜の老木がたくさんある。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

洗馬宿のせんげ 段丘上に5本の用水路(せんげ)がある。遥か4キロメートル上流の洗馬の琵琶橋下から水を取り入れている。現在は土地構造改善により洗馬地区の一部が地中を通っているという。 街道沿いの用水路は明治初期の資料によると用水路は街道中央を流れ左右を人馬が行き来する道となっていた。明治30年頃西側に移動し道幅が拡張された1本の道となった。 |

東のセンゲ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

洗馬公園 支所跡 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 線路のむこうに見えるのが中山道 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑳ 神明宮 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

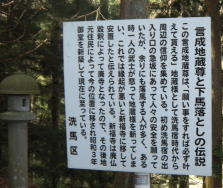

| ① | 言成地蔵尊 ⑲ 願い事をすれば必ず叶えて貰えるというありがたいお地蔵さん。明治に廃寺となった地蔵山新福寺跡 。蔵に残っていた遺物を納めるため昭和4年に現在の堂を新築した。当時は鉄道を利用した参拝客で賑わい昭和6年南進日日新聞の南信八名所に選ばれ記念碑が境内に建てられている。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 言成地蔵と下馬落としの伝説 この言成地蔵尊は「願い事をすれば必ず叶えて貰える」地蔵様として洗馬宿時代から周辺の信仰を集めている。 はじめ洗馬宿の出入り口の急坂にあって人々の安全を願っていたが余りにも落馬する人が多くある時一人の武士が怒って地蔵様を斬ってしまった。 これでは縁起が悪いと新福寺に移して安置したと伝えられている。 新福寺は廃仏毀釈によって廃寺となったのでその後地元住民によって今の位置に移され昭和3年御堂を新築して現在に至っている。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑱ 地蔵山新福寺跡 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

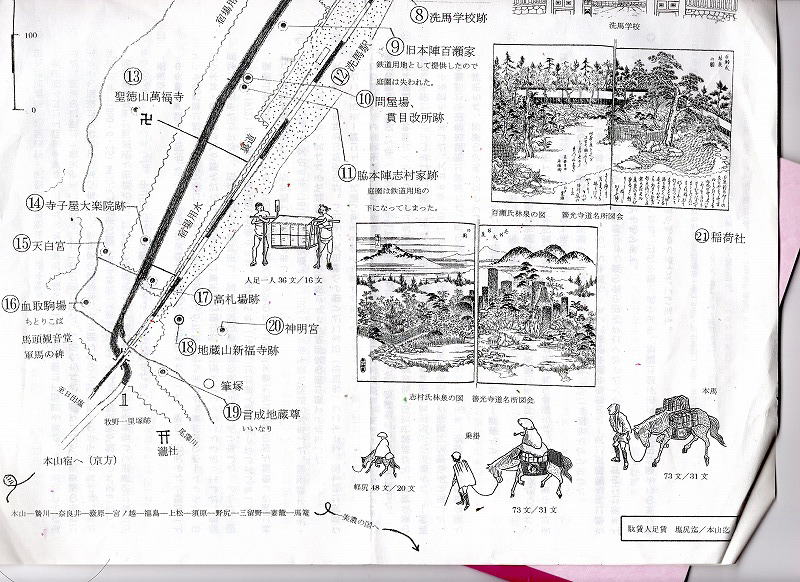

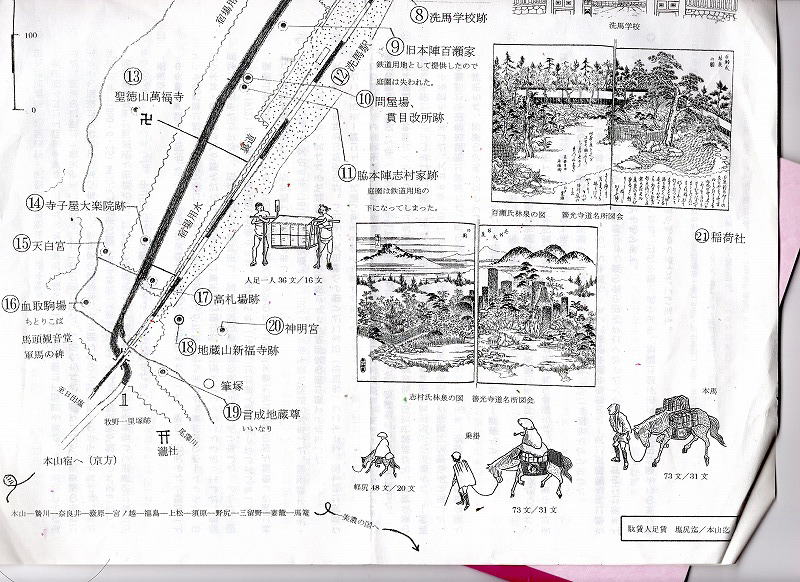

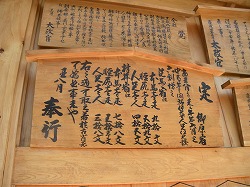

| 高札場跡 ⑰ ここは洗馬宿の高札場のあったところで後に御判形(おはんぎょう)とよばれた。伝馬駄賃御定や幕府の御触れなどが掲げられていた。 明治以後裁判所の出張所(後に宗賀村役場)敷地の一部になりその建物は「どんぐりハウス」として移築利用されている。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ② | 松尾芭蕉の句碑 入梅(つゆ)ばれのわたくし雨や 雲ちぎれ 芭蕉の俳句の中で詠んだ地名がはっきりわかる貴重な一句といわれている。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| ③ | 浄土真宗聖徳山萬福寺の赤門 山村代官の娘が嫁ぎ幕府から赤門使用を許された。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑪ 脇本陣志村家跡 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

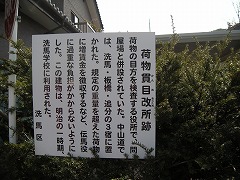

| 荷物貫目改所跡 ⑩ 荷物の目方を検査する役所で問屋場と併設されていた。中山道では洗馬・板橋・追分の3宿に置かれた。規定の重量を超えた荷物に増賃金を徴収するなど伝馬役に過重な負担がかからないようにした。この建物は一時期洗馬学校に利用された。 |

諸侯交代の荷物目方を改む役所を置るること東海道府中の如し |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ④ | 洗馬宿脇本陣跡 ⑨ |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

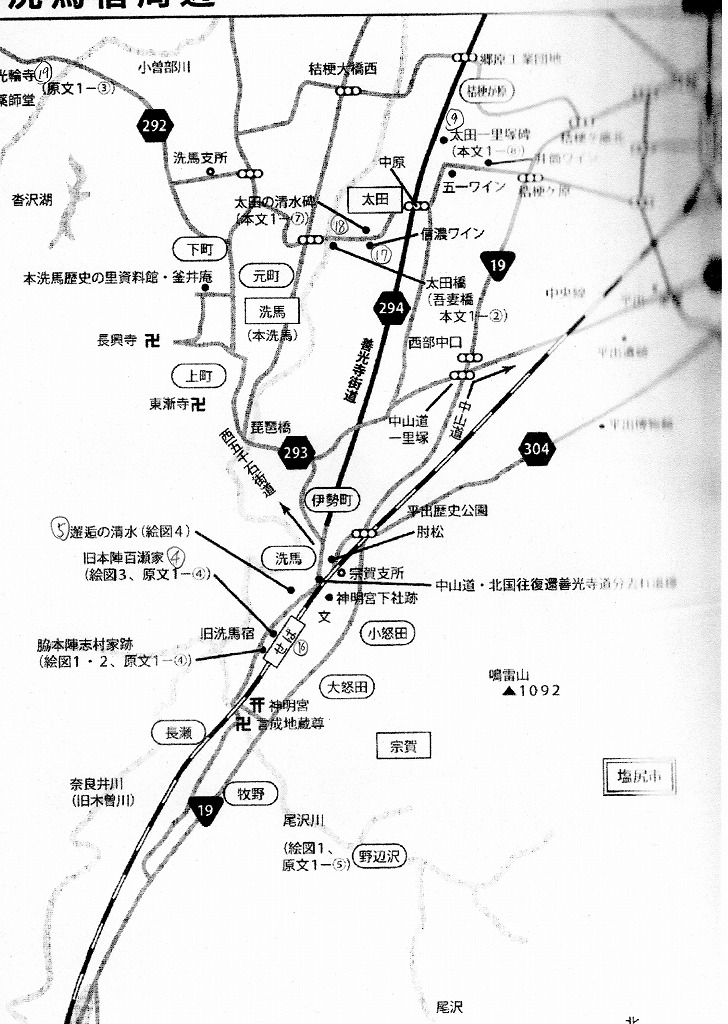

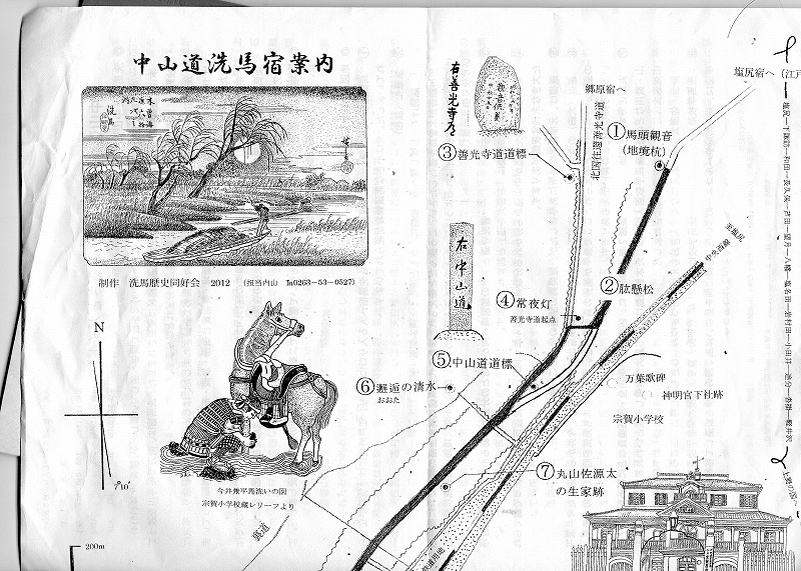

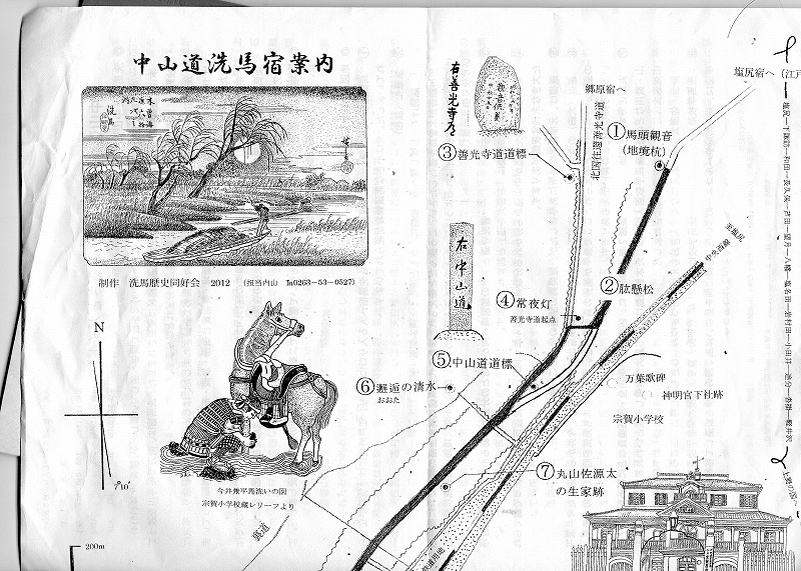

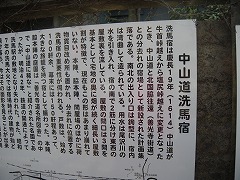

| 中山道洗馬宿 洗馬宿は慶長19年(1614)中山道が牛首峠越えから塩尻峠越えに変更になった時中山道と北国脇往還(善光寺街道)との分去れの宿場として新設された計画集落である。南北の出入り口は鉤型に宿内は湾曲して造られている。用水は尾沢川の水を引き入れ、宿の南で2筋に分け東西の屋敷裏を流している。屋敷の間口は3間を基本として宅地の奥に畑が続く細長い屋敷割が特徴で現在もこの形はあまり崩れていない。本陣、脇本陣、問屋場のほかに荷物貫目改め所も置かれ分去れに位置する洗馬宿の重要性がうかがわれる。戸数ははじめ100軒余り幕末には150軒ほどあって大きな旅籠を持つ宿として賑わった。本陣、脇本陣の庭園は「善光寺道名所図会」の中で「中山道に稀な」と紹介される名園であったが明治42年鉄道の開通によって洗馬駅の敷地となり失われた。また昭和7年の洗馬大火では宿場時代の建物が殆ど焼け落ち今はその面影を見ることができない。しかし火事後拡幅された道路の両側には昔を偲ぶ歴史の跡がそこかしこに残っている。 |

そもそもこの駅は木曽の深山幽谷を分けしのぎ桔梗が原の廣野に出るの始めなりよって木曽の咽喉なりという。繁盛の宿駅にして遊女多し 本陣の百瀬氏、志村氏の林泉は、中山道に稀なりとぞ。仮山(つきやま)泉水(やりみず)の幽趣、奇石珍木の布置(おきかた)いわん方なく、往還の旅客も多く、この所に休泊して詩歌を遺せり。 すなほなる人の心を鏡とや うもれし光また照らすらむ 清岡正三位 長親卿 いにしへを手にとりて見るます鏡 くもらぬ御代の恵みならすや 山本安房守 季鷹 あらかねのつちにうもれて大御代の 光を侍し鏡なるらむ 東都 斐雄 新設された洗馬宿は通称「新洗馬」と呼ばれ本洗馬と区別された。本洗馬はかつて洗馬の庄のあった所で歴史の里として知られる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑧ 洗馬学校跡 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑦ 丸山左源太の生家跡 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 西のセンゲ |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 義仲馬洗水 太田の清水という。洗馬駅を出て左の方にあり。大田村の内なり。木曽義仲、馬あらいしより今にこの名あり。これより十八丁西に、元洗馬あり。木曽川にあづま橋をわたせり。古道という。 木曽川 これは中山道の木曽川にあらず。水源は鳥居峠に濫□して本山宿の裏通りより、ここに出、北流して所々の谷川落あいて大河となり、松本の西にいたり、熊倉の橋辺より犀川という。

|

⑤ | 邂逅(あふた)の 清水 ⑥ 旧かな使いではあふたと書いておおたと読ませるのが正しいと思う。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑥ | 中山道と善光寺道のわかされ (道路改修工事によってできた新わかされ) 左側の道をおよそ50メートル行くと石造りの「常夜燈」のある桝形に至る。ここが中山道と善光寺道のわかされであった。道標は昭和7年(1932)4月6日の「洗馬の大火」以後右側の新道が開通した折に桝形からここへ移されたものである。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑤ 中山道道標 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑦ | 中山道と善光寺街道の分去れ (旧わかされ) 中山道は右に折れて肱松の坂(相生坂)を上り桔梗ヶ原を経て塩尻宿へと向かう。江戸へ30宿59里余り左は北国脇往還の始まりで松本を経て麻績から善光寺へ向かう。善光寺街道とも呼ばれる。善光寺へ17宿19里余り。ここにある常夜燈は安政4年(1867)の建立で洗馬宿を行き交う参詣の旅人はこの灯りを見て善光寺へ伊勢へ御嶽へそして京江戸へと分かれて行った。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| ④常夜燈 善光寺道が中山道からわかれる分岐点。安政4年(1857)に小松左治兵衛らによって建てられた大きな永代常夜燈がある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑧ | 石仏群 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| ③ 善光寺道道標 善光寺道と下平の琵琶橋へ向かう道とのわかされにある小さな「観音供養」塔。(昭和3年(1766))の側面に右善光寺道と刻まれている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

馬頭観音 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 八ヶ岳連峰 八ヶ岳連峰は塩尻市だけで見えるのだという。松本へ入るとみえなくなるそうだ。なかなか八ヶ岳連峰を見ることはできないという。確かに去年はもやがかかって見ることができなかった。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 21 | 桔梗が原 | 夏草や桔梗が原も露ばかり 鷺十 まけてちる旗色もあり雲の峰 涼帒 首塚をかぞへて行くや枯野原 風如 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

⑨ | 善光寺道一里塚跡 |   |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 桔梗ヶ原のブドウ | 明治23年にブドウの栽培が始まりその後ワイン醸造へと発展した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

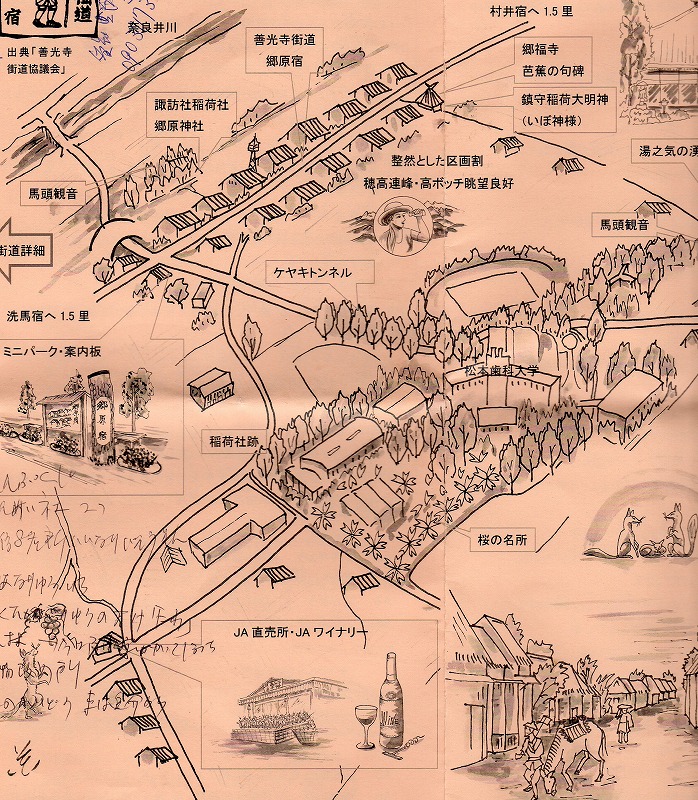

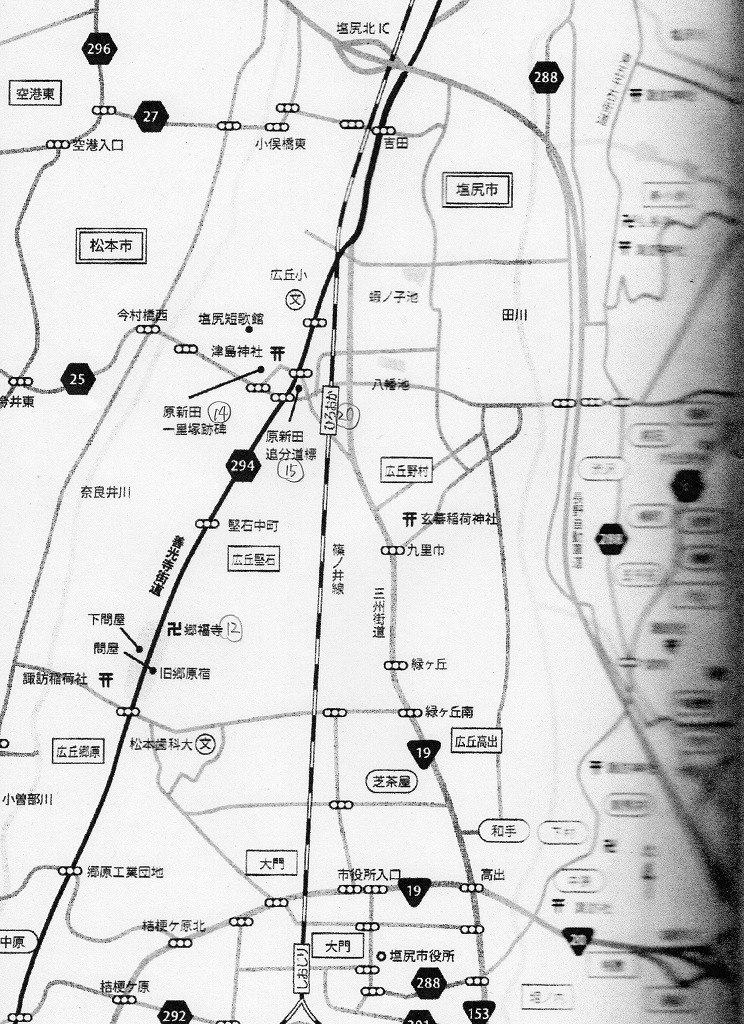

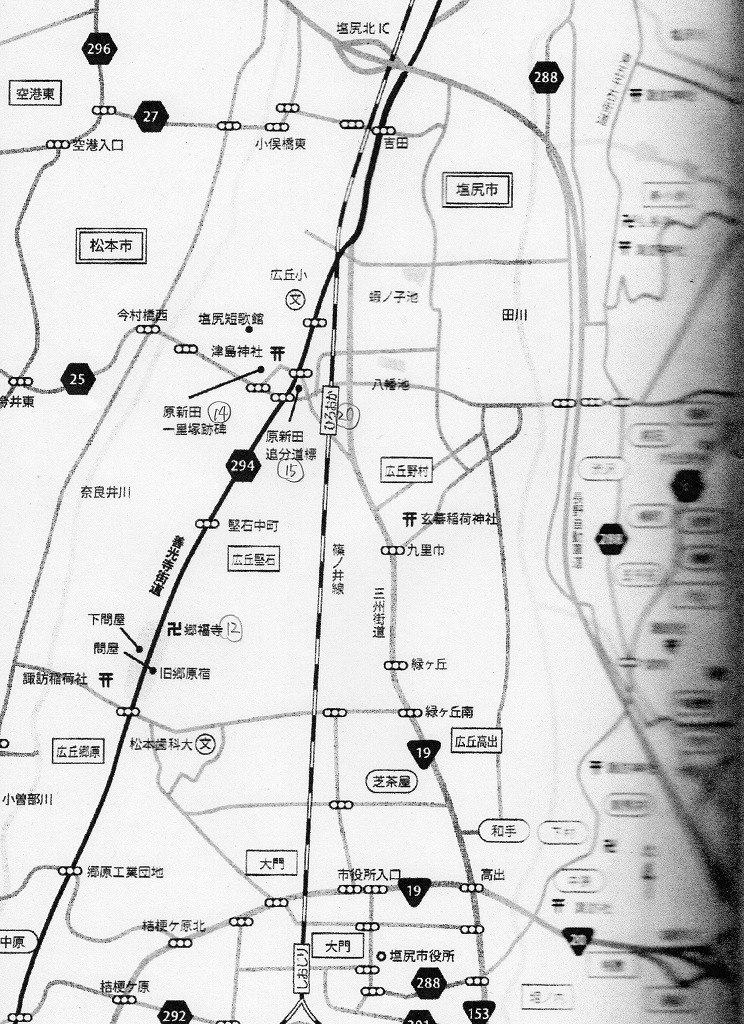

|

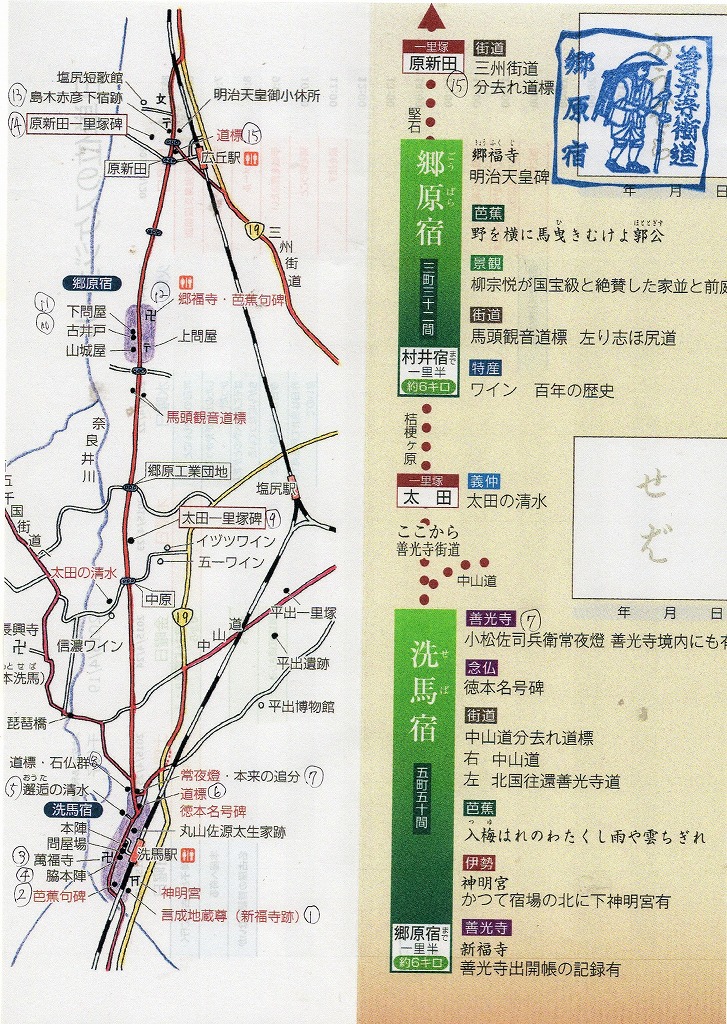

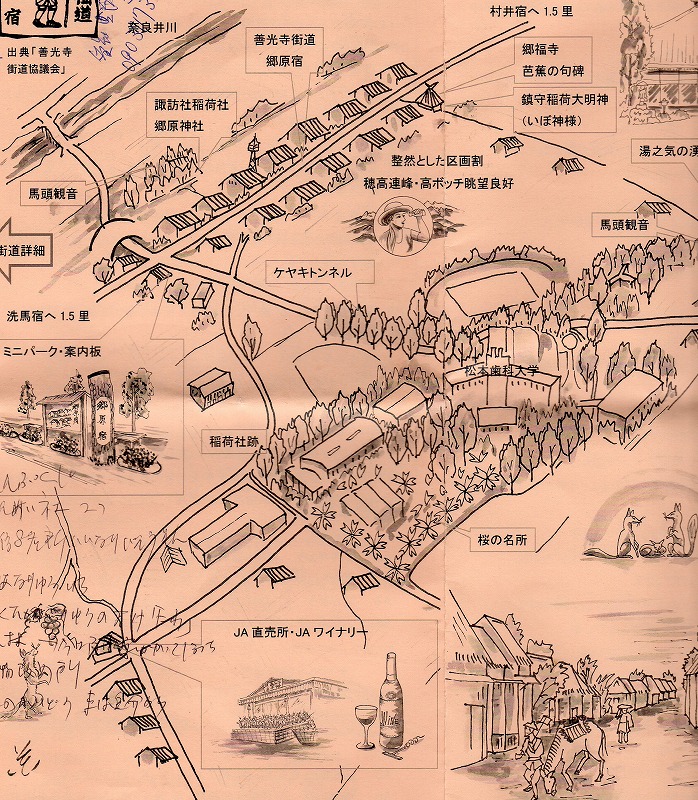

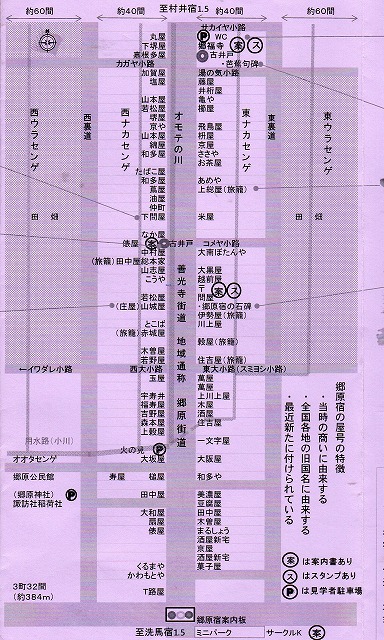

郷原宿 塩尻は5街道が集中している。中山道・善光寺街道・伊那街道(三州街道、高遠道)・千国街道(仁科街道)・五千石街道(塩尻上町、中挟)である。郷原宿を通る街道は善光寺街道で地元では郷原街道と呼んでいる。 街道を行き来した荷物で多かったものは善光寺方面からはたばこ荷善光寺方面へは茶が多かった。 |

善光寺街道の整備に伴い奈良井川の太田から堰(大田センゲ)を引いて新しく宿場町を造成した。往時の町割りや深井戸などの遺構が現在も残る。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 郷原宿ができてから約400年になる。江戸時代の初期慶長19年(1614)に奈良井川沿いの上野地区から移り松本城主の小笠原秀正公の命により制定された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 幕末から明治初期に外交官として活躍したイギリス人アーネスト・サトウは郷原宿の印象を「道路は泥道で綺麗ではなかった」と「明治日本旅行案内」に書いている。大火間もない頃で未だ再建の途上であったのかもしれない。 昭和26年に郷原宿へ訪れた日本民芸運動の柳宗悦は「宿場全体がまことに見事な一個の作品だといってよい」と絶賛した。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 道端のほうき草 秋になると真っ赤に染まるというこのほうき草で昔は箒を作ったという。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

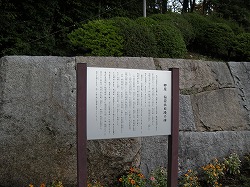

| 郷原稲荷社旧蹟の碑 深志小笠原系十六代長棟の室、長時の母は東信の豪族浦野弾正尚宗の長女で名を華姫と言った。稀代の美貌で人々は彼女を”狐の化粧”と畏れ伝えた。華姫は子宝に恵まれず永正年間[1504~1520]にこの地桔梗ヶ原に稲荷明神を祭祀し立願した。 長時の故小笠原貞慶、松本城に入るに及び天正十三年(1585)8月この稲荷明神を城内若宮八幡の相殿に勧請遷座し玄蕃の允を祭祀し崇め奉った。社地二町三反歩余を有すこの旧跡に郷原村では寛文十三年(延宝九年)霜月十三日稲荷明神を中興した。その後歳月移り六十五年目の元文五年四月宿場の南西に鎮座していた諏訪大明神を移転遷宮し相殿とした。 以後明和年間に至り松本城主戸田丹波守京都より伏見稲荷を勧請するに当たり旧蹟たるに鑑み「白狐前立の□、二流〉分身として寄進せらる。そのため明和六年五月白川神祇伯資顕王より正一位の贈位を受け村をあげ盛典の式を挙行した。現存する二ノ鳥居の額(正一位稲荷大明神)はこの時のものである。爾来松本領内随一の稲荷大明神と尊崇され善男善女の参詣日に増し頻繁となった。明治二二年五月両社の宮を移転遷座して諏訪社・稲荷社を奉納したのが現今の氏神である。よってこの地に松本歯科大学が稲荷社を残すことになった。 |

明神鳥居   お伊勢様系統の鳥居  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 歯科大構内のしゃくなげ |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 松本歯科大学のグラウンドの桜の下でお昼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ようこそ郷原宿 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑧ |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

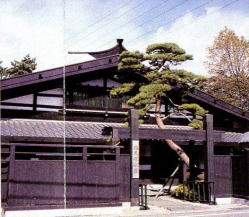

| 山城屋 郷原宿内に正規の本陣は設けられなかった。地元の人々は大庄屋の山城屋を本陣と呼んだ。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑩ | 古井戸 深い井戸の底をのぞいてみると水の紋が動いているのがみえた。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

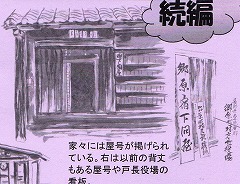

| ⑪ | 郷原宿下問屋 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

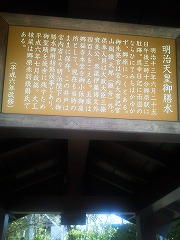

| ⑫ | 桔梗山郷福寺 (信州筑摩観音霊場第二六番札所) 古くは塩尻市桔梗が原にあり慶長十七年(1612)に現在地に中興されたという。本堂には明治天皇御巡幸の際の御小休の間があり塩尻市最古の芭蕉句碑もある。安永4年(1775)建立。 野を横に馬曳む計(け)よ郭公(ほととぎす) 芭蕉の句碑は全国で3000基以上(新更級紀行)信濃には300基の句碑が建てられている。 |

真言宗高野山金剛峰寺末寺 安政5年(1858)の大火で伽藍を焼失した。本堂は嘉永5年(1854)立川流の宮大工により再建される。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 芭蕉句碑 野を横に馬曳む計(け)よ郭公(ほととぎす) 安永4年(1775) 10月12日に俳人青柳露白が建立。 貞享5年(1688) 8月松尾芭蕉は姨捨山の月を見るため木曽路から善光寺街道を更科の里に向かった。しかし更科紀行には郷原宿の記述はなくこの句も載っていないという。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 筆塚 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 聖観世音菩薩 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| なんじゃもんじゃ (ヒトツバタコ) 花を見るのは初めてだった。花びら4枚のかわいい花が満開だった。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 高札場 高札場そのものの大きさはでたらめだという。 しかし中に掲示してある木札は江戸時代そのままの大きさだという。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 明治天皇御前水 明治十三年六月二十五日午後三時十分郷原駅に駐蹕 。巡幸日記に雨道のならひにて道はかゆかず郷原につくとある。御先発官は宮内大書記官山岡鉄太郎(鉄舟)外。供奉人員は太政大臣三条実美公参議伊藤博文外四百人をこえる。玉座は郷福寺本堂を御小休御座所として現在も当時のままに保存。この井戸は宮内省より明治陛下の御膳水御用相勤め候事とあり御聖蹟を後世に残すため平成六年七月改築。大工棟梁は郷原赤羽張爾氏による。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 郷福寺本堂の御小休御座所 |    |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

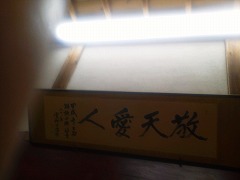

| 西郷吉之助の額 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 郷福寺の”いぼ神様” 郷福寺にある鎮守稲荷大明神の祠の中には御影石がたくさんある。祠の前の御影石を拾っていぼに擦り付けるといぼが取れるといわれている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑮ | わかされの碑 右 京 きそ路 いせ 左 東京 いな すわ 原新田追分 追分は道の分岐するところを指す。明治2年(1869)に建立された道標が建っている。善光寺道と三州街道の合流点。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 神明の森 | 神明宮を祀る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑬ | 牛屋 島木赤彦の下宿先 明治42年(1909)島木赤彦が広丘小学校校長時代に下宿した牛屋。地元の青年歌人たちの学びの場となった。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 塩尻短歌館 本棟造りの民家を改修した建物を利用。太田水穂、島木赤彦、若山牧水らこの地で活動を繰り広げた歌人の創作活動を紹介。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 太田水穂生家跡 明治九年(1876)太田水穂(太田貞一)はこの地で誕生した。 旧宅は二百年近い平屋建てで百人程度の歌会も行われた。(屋号・油屋) 街道を挟んで正面は広丘村役場斜めに島木赤彦の下宿先(牛屋)があった。明治四十一年上京した水穂は大正四年短歌誌「潮音」を創刊主宰し昭和三十年鎌倉にて没。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 歌碑公園 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

うす紅に葉はいち早く萌えいでて 咲かむとすなり山ざくら 牧水 鉢伏の山を大きく野にすゑて 秋年々のつゆくさの花 光子 春鳥のいかるがの聲うらかなし 芽ふきけふらふ木立の中に 㐂志子 いく重やまみやまの奥の山ざくら 松にまじりて咲きいでにけり みどり いささかの水にうつろふ夕映に 菜あらふ手もと明るみにけり 柿の村人(赤彦) あき空の日に照るみどりにほひ出て 見まはす四方にあふれなむとす 空穂 命ひとつ露にまみれて野をいてゆく はてなきものを追ふごとくにも 水穂 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

あき空の日に照るみどりにほひ出て 見まはす四方にあふれなむとす 空穂 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 軍馬の碑 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 山神社 津島社 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

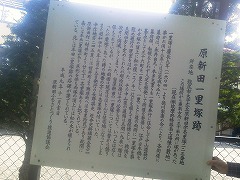

| ⑭ | 一里塚跡 原新田一里塚跡 所在地 塩尻市大字広丘原新田字壱里塚二二三番地この場所から東南方向に三十米の所に塚があった。(現在(株)筑摩野精器南工場棟の敷地) 一里塚は慶長九年(1604)より徳川家康の命により各街道に築かれ同十二年にほぼ完成をみた。幕府は永井白元・本田光重らを一里塚奉行に任命して中山道筋の幕府領・私領をとわず人足を徴発して街道を整備し江戸日本橋を基点として三十六町を一里とし一里ごとに道の両側に一里塚を築かせ塚の頂上に松や榎などを植えて道程標とし旅情を慰め通行の便宜をはかった。その中山道の道幅は五間(九米)塚は五間四方と定めたが明治以後はその必要もなくいつとはなしに次々に消滅してしまった。問う原新田の一里塚については昔から語り伝えられているが周囲は現在はほとんど住宅地になってしまったが農地であった時の地番の字には壱里塚が付いていた。また昭和四十九年三月十五日発行の長野県史近世史料編第五巻(二)中信地方二四五頁には村井町より郷原町へは壱里拾貮丁あり此の間に原新田村(村井町より廿七丁)壱里塚ありと記されている。南には平出一里塚があり原形を保ち両塚の頂上には松の木が植えられている。北には平出一里塚の石碑が建てられている。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑳ | 広丘駅 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 村井神明宮 本殿は内宮・外宮を合祀した一殿二宮の珍しい神明造。 |   |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 村井番所跡 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 村井宿高札 高札のまわりを囲ってあるものは江戸時代の物だという。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 若山貴志子の歌碑 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 村井駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 若山貴志子の歌碑 |  |

| 参考文献 |

| 善光寺名所図会を歩く |

| 中山道 洗馬宿 ふるさとガイド |