|

|

|

|

|

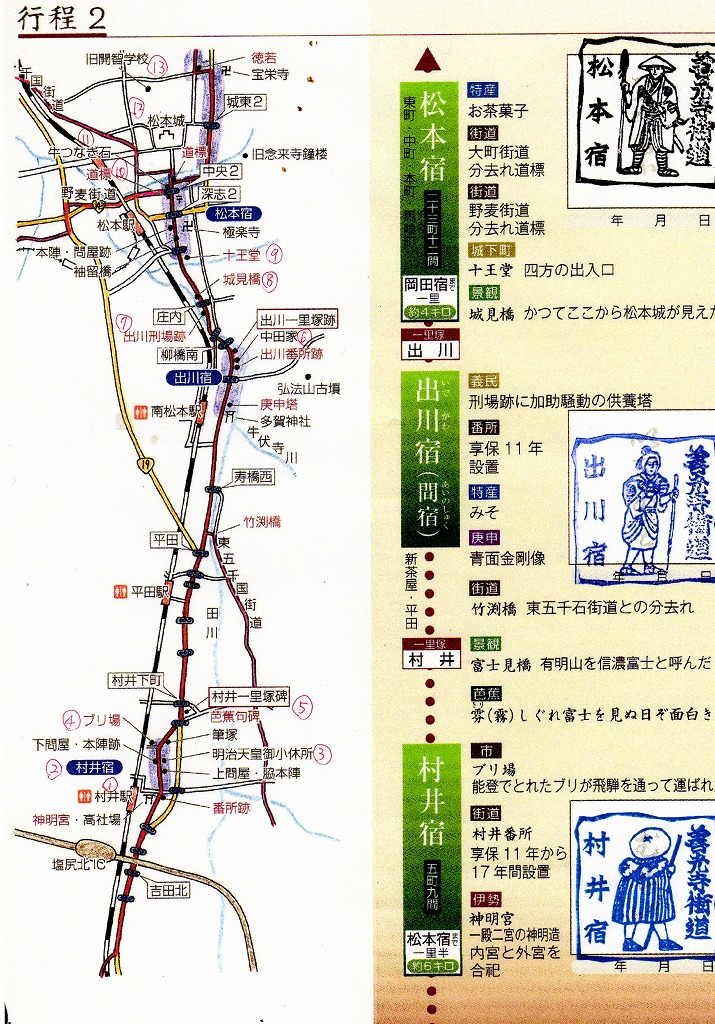

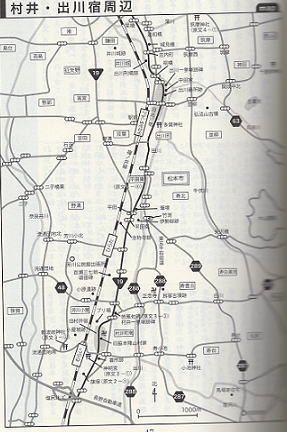

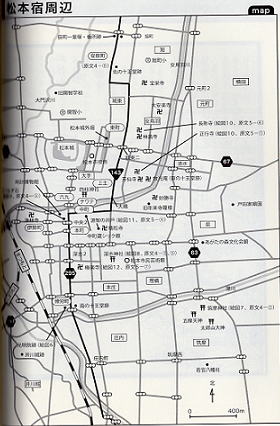

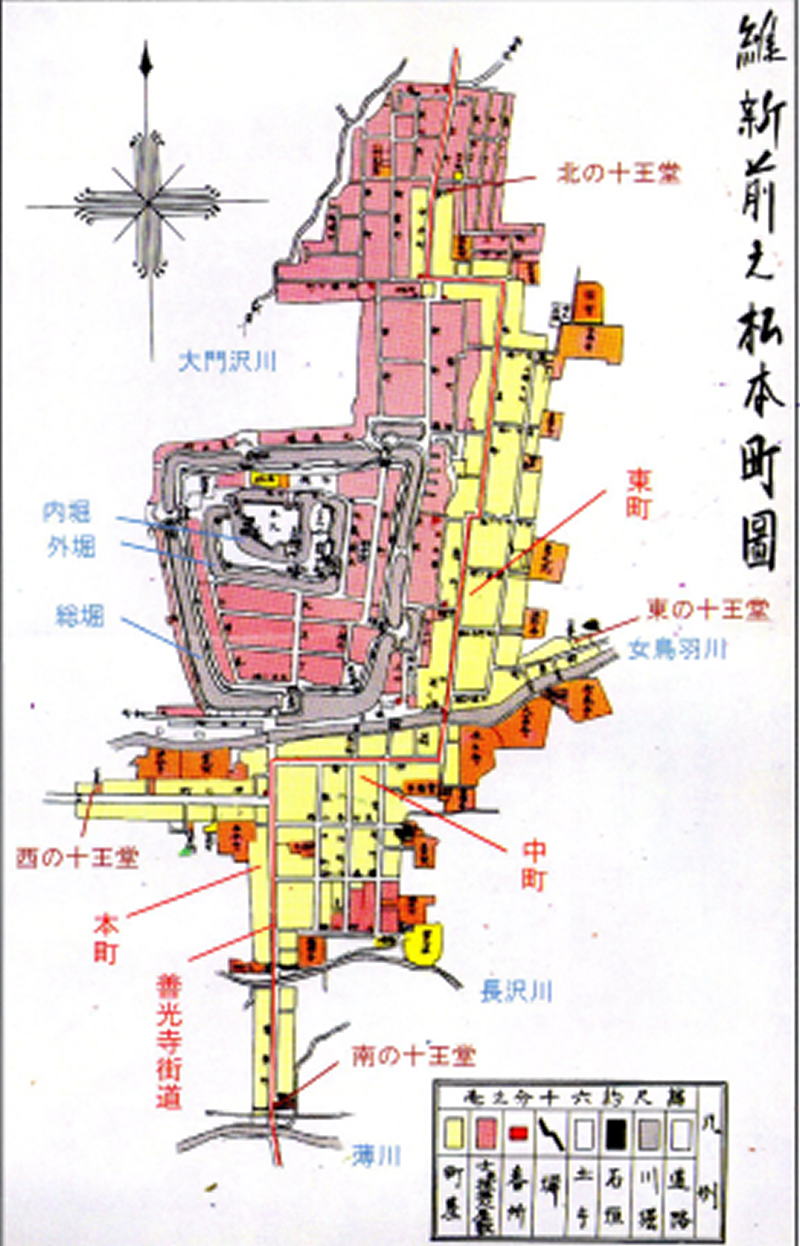

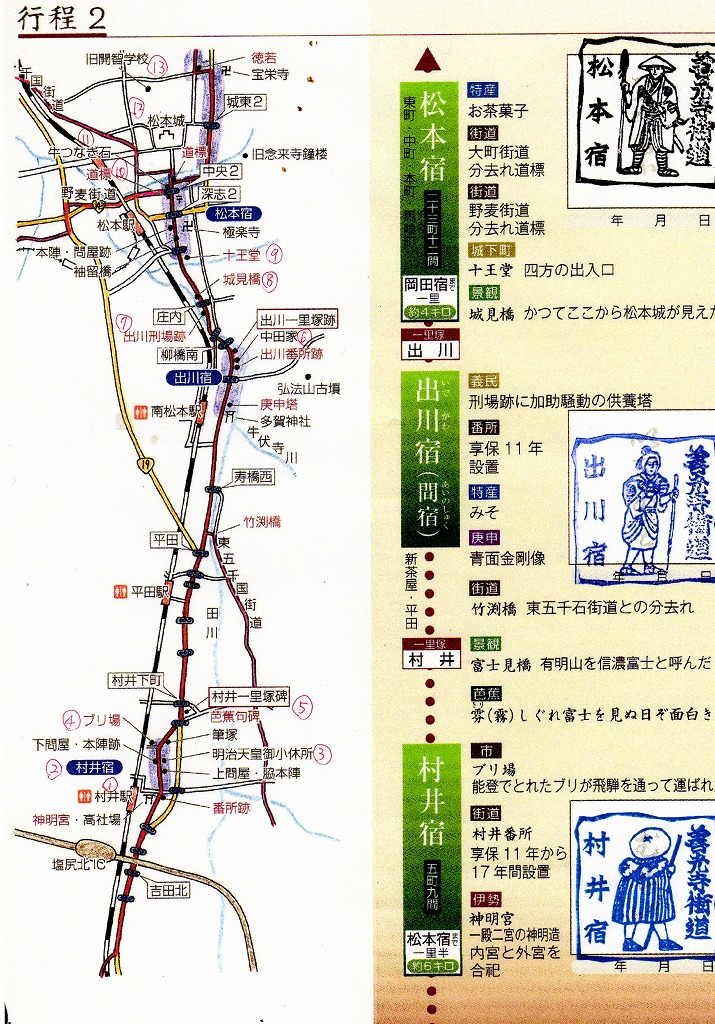

| 行程2 | 村井宿・出川宿・松本宿 |

|

|

|

|

|

| 9月11日(金曜日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| ① | 村井駅 8:31 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ② 8:49 |

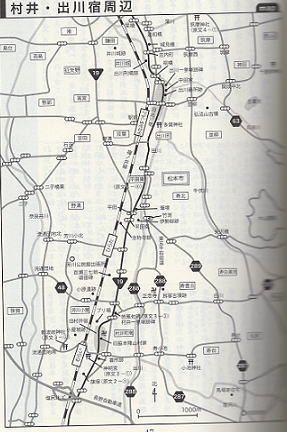

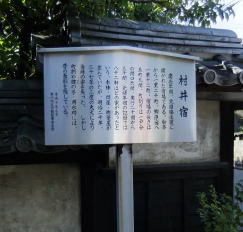

村井宿 慶長年間の1612年に北国脇往還に開かれた宿場である。松本から一里二十町郷原宿へ一里十二町宿場の長さは五町九間[560m]。 本陣、脇本陣、問屋二、 庄屋二、組頭三、馬宿、 旅籠二十戸、茶屋十一戸、 店十五戸、他三十六戸の宿でした。 町割りは一戸分間口六間奥行き二十間から三十間。元禄年間の記録では八十二軒ほどの家があったという。本陣問屋旅籠屋が並んでいたが明治二十年(1887)二十七年(1894)大正五年(1916)の三度の大火により当時の姿を失った。しかし町割りや鍵の手用水路には昔の面影を残している。 平成十年三月 芳川地区景観整備委員会 |

村井宿は戦国時代武田信玄と戦った地域の豪族が地名となったもの。木曽諏訪稲方面への出入りを調べる番所が設けられ穀物や塩、材木などの他女人や馬の通行も取り締まられた。 元禄時代20軒の旅籠を有し野麦峠から運ばれたブリの市がたつなど交通の要衝。明治大正の大火により宿場の建造物は焼失した。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 村井神明宮 一殿二宮の神明造 内宮と外宮を合祀 勧請年代は不詳だが神明造の本殿は大正年間の建築で天照大御神と豊受姫命を祀る。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

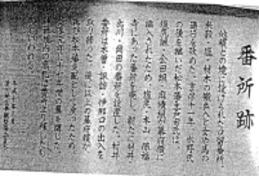

| 村井口留番所跡 村井宿の南端神明宮の道を挟んだ東側にあった。享保11年(1726)戸田光滋(みつちか)が鳥羽から入封するに当たり6万石になり塩尻組・高出組が幕府領になったため本山宿にあった番所を村井に移した。以来延享元年(1744)までの17年間番所が設置されていた。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

村井学校跡 明治4年(1871)の廃藩置県により松本藩は松本県そして筑摩県になった。明治5年に筑摩郡第一小校として廃仏毀釈で廃寺同様だった常照寺で開校村井学校と名づけた。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 村井宿高札場跡 村井口番所にあったものとの説もあるが、番所廃止後の問屋山村家から移転した可能性もある。右下に流れている川は宿場西用水。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 脇本陣兼上問屋 代々村井宿の問屋を務めた山村家 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 稲荷大神 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 山村家稲荷社 善光寺街道の村井宿のほぼ中央に位置する旧家山村家は近世には脇本陣などを務めている。山村家は短歌結社「朝霧」を主宰する家でもある。 母家の奥にある稲荷社は間口二尺の一間社流造りこけら葺きの社殿で正面に唐波風が付く。建築年代は文政2年(1819)と考えられる。社殿は一回り大きな2間四方の入母屋造銅板葺の鞘堂。保存状態は良好である。小さいながら全体に端正な彫刻が至る所に彫られている。象唐獅子水引虹梁は波の浮彫りその上に目抜き竜が付く。軒唐波風内部には雲鶴軒唐波風の兎毛通(懸魚)には菊の彫刻が付く。母家とのつなぎの海老虹梁には波の浮彫りをほどこし□□鋏は牡丹の篭掘りとしている。母家の正面は格子戸でその小脇羽目には鯉の滝登りが透かし彫りで施され格子戸の上方には菊水と雲の彫刻が付く。側面の羽目には波と鯉松と鶴の彫刻を入れ妻飾りは一面の雲の浮彫りとする脇障子は竹と虎の彫刻で躍動感のある虎とにらみをきかす虎を左右それぞれに彫り分けている。社殿の作者は不明だが彫刻の特徴などから和田神社本殿(松本市重要文化財)などの建築者である小松七兵衛の作ではないかと推測される。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 本陣跡 村井宿の本陣を務めた神林家は現在の中村家。冠木門がある |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 明治天皇村井御膳水 中村家の庭の御膳水井戸は現在も使われている。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| ③ | 明治天皇御小休所 明治十三年六月二十五日明治天皇信濃国を御巡幸の砌当家に御小休遊ばさる。この度紀元二千六百年の祝典に際し当局の指示により記念碑を建立する。 筆跡は上原悦二郎先生御推挙により古島一雄翁に依る。 昭和十五年十一月 山村家の北隣の中村家はは明治天皇が御小休所とされた家である。 |

明治13年6月25日松本行在所から木曽路へ向かう途中立ち寄る。   |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

④ | ブリ場 この道のむこうにブリ場があったという。 能登で取れたブリが飛騨を通って運ばれた。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 富士見橋 有明山を信濃富士と呼んだ。 信濃なるふじ見橋をこゆる日は雨ふりて山みな雲にかくれたり 霧しぐれ 富士を見ぬ日ぞ 面白き 芭蕉 或るが曰く、この句翁の袖日記に見えて東海道の句なるべし。疑うらくは、橋の名によりて、好事の人文をかえて、ここに物したるなるべし。この所より不二山見ゆる事なければなり。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

⑤ | 一里塚跡と芭蕉句碑 一里塚は北国脇往還(善光寺街道)に置かれた目印で周九メートル四面二メートル位の高さの土盛の上に周二,五メートル位の松があったという。その土盛は明治四十年頃取り壊され現在は人家になっている。道端の碑は昭和二十四年に建てられた。 芭蕉句碑は国道十九号線の改修により所を変えていたが現在地に落ち着いた。文化十年八月村井宿の銘がある。 霧しぐれ 富士を見ぬ日ぞ 面白き 善光寺名所図会に載っている。 |

芭蕉句碑はかつて近くに富士見橋があったことからそれにちなんだ芭蕉の句が選ばれた。 <前詩>信濃なるふじ見橋をこゆる日ハ雨ふりて山みな雲にかくれたり <句>霧しぐれ富士の見怒日曽面白き |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

百瀬三七翁頌徳碑 百瀬三七翁 天保四年生~明治二十四年没(1833~1891) 平田村名主、副戸長、村会議長、東筑摩郡会議員 筑摩郡今井村中原家に生まれ同郡平田村百瀬家の養子となる。幕末の頃累代の名主役を継ぐ。明治初年より芳川村(当時平田村、野溝村、村井町、小屋村)のために多年苦心し測量一年余りと延三万二千六十二人を動員、約五千五百円の巨額の金を費やして明治五年五月四ヶ村用水「四ヶ堰」を完成した。この堰の灌漑面積は二百余町歩(二百ヘクタール)に及んだ。江戸時代からの旧堰は河岸に近い個所はほとんど毎年の出水のため流出し被害は甚大であった。台地上に開かれたこの新堰の竣工によって以後その憂いが全くなくなり先年の畑成が次第に本田に復しまた住民の賦役も著しく軽減された。翁は堰完成後も没するまでその責任者となり維持管理に当った。 村名芳川の名称のもとになった四ヶ堰の開削をはじめ治水、産業、行政に挙げた優れた功績と徳をたたえ芳川村により大正四年頌徳碑がこの地(当初小学校校庭)に建立された。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

松本市天然記念物 芳川のタキソジウム タキソジウムは杉科で和名では沼松、落羽松、二列葉松などと呼ばれている。地質時代の第三紀ころ、北半球全域に繁茂していたもので化石として各所に見出されているが現在では北米南部からメキシコにかけてのみ水湿地に見られる雌雄同種の落葉針葉樹である。乾燥地にも育つが水湿地のものは「膝」と呼ばれる呼吸根が地上に伸びる特性がある。このタキソジウムは明治末期に日本に渡来したといわれ信州では数少ない。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 芳川村役場跡 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

浄土宗 一仏山念称寺(平田)…廃寺 知恩院末寺 奈良朝から室町時代にかけては仏教の全盛期で殊に鎌倉時代には数々の宗派が成立した。その後豊臣秀吉が仏教を篤く保護し朱印を以て土地を寺院に寄進するなどしたため仏教を中心とした地方の文化が整っていった。 その時代慶長四年(西暦1599年)出川与平田村に当寺は建立された。最初は松本浄林寺の末寺(隠居寺)であったが開山するに当たり京都知恩院の末寺の格を得たと云う。浄土宗寺院で一仏山念称寺と言い開山は浄連社清譽受天上人である。念称寺開山以来檀徒は多く寺領も多かった。現在の平田公民館の位置にあり墓地その他付近一帯を包括して境内は広く(畑屋敷四反九畝)建物も広大であった。 明治二年版籍を奉還し新たに松本藩知事に任命された戸田光則は最初の重要施策として明治三年「廃仏毀釈」断行を決定した。これにより江戸中期以後民間信仰として盛んであった念称寺も明治四年十二月廃寺となる。二百七十年の長きに亘り続いた梵鐘の時の声が断たれ時の住職平山□堂師は狂気に至ったと伝えられる。 その後庫裡は平田学校の校舎に充てられ明治四十四年移転して当時は芳川小学校の物置として使用した。念称寺の本尊阿弥陀如来は廃寺後諏訪郡米沢村紫雲寺に輿入れ同寺の本尊として現在に至る。梵鐘は改鋳され本郷茶屋新茶屋盗難の警鐘として現在に至る。古記宝物等は一切不明である。 平田町会 芳川史談会 |

念称寺跡 本尊 阿弥陀如来坐像2尺3寸 敷地 田畑含め1400坪(元禄11年) 2200坪(延宝3年) 廃寺 明治4年(廃仏毀釈) 廃寺により檀徒は隣村の寺または改修して神道へ 本尊 茅野の紫雲寺へ(本尊として現存) 本堂 村人に売却され土蔵となる。 庫裏 平田学校となり後に平田尋常小学校の物置 観音堂 和田村忠全寺に移設現在も観音さまが祀られている。 閣魔堂 引き取り手がなく戸長預かりとなる。後に村人(若者)へ譲るが風呂の焚き付けになってしまった。 不動明王 女鳥羽の玄向寺の滝石に(言い伝え) 石仏供養塔 村人の庭石に(一部は寺跡地に) 墓地の桜 大正5年に村の青年団が廃寺跡の寂しさと祖先の霊場に捧ぐべく浄財を募って桜を植えた。平成になって老木のためすべて伐採された。 語り継がれる盆歌 「寺も廃寺で学校も庫裏も今じゃ桜も笑ってらあ」 「盆にゃ御座れや、盆中にゃ座れ死んだ仏も盆にゃ来る」 その後村人の熱意により昭和28年紫雲寺から御本尊が平田に里帰り(出開帳)されて盛大に供養された。 今は毎年桜の時期に平田町民により供養祭が寺跡で行われている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| カタオカザクラ(カスミザクラの変種) 発見者 久保田秀夫さん カタオカザクラ保存会 久保田さんが片丘国民学校在職中の昭和二十年五月学有林で発見しカスミザクラの突然変異で一才性の新品種と判明。学名は五歳八か月で亡くなった長男詔夫君の名から「ノリオザクラ」和名は発見地の地名から「カタオカザクラ」と命名した。 久保田さんは後に勤務した東大付属日光植物園に移植。久保田さんの教え子らでつくる保存会が九二年に接ぎ木で里帰りさせ増殖に取り組んでいる。 植樹日 平成十六年三月平田町会 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 筆塚 碑銘には「崇徳報功」とあり修験者として寺子屋師匠をしていた小笠原弘運・弘道親子を顕彰したものです。千五百人を超える門弟がいたようで、裏面には勉学に励み先生の教えを守るという文面が刻まれている。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 蚕玉神社 道祖神 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 多賀神社 滋賀県多賀町の多賀大社より分霊を勧請したものである。祭神は伊弉諾命、伊弉美命である。本殿には古い彫刻や民間信仰の宝物などが保存されている。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 信楽村役場跡 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

⑥ | 長野県名勝中田氏の庭園 松本市重要文化財 中田家の住宅 指定日 庭園 昭和54年3月22日 住宅 昭和44年7月4日 中田家は江戸時代には出川組の名主役を務め役職にふさわしい庭園を備えた上級民家を構えていた。江戸時代中期からは酒造業を営み旧態を今日に伝えている。 庭園は約五七八平方メートルの広さに設計された本格的な平庭式池泉回遊様式の庭園で江戸時代前期の築庭と推定される。松本藩戸田家儒者木澤天童はしばしばここに遊び「鶴亀日記」に庭園の美を讃えた一文を遺している。 また明治天皇の北国御巡幸の際の御小休所としての由緒も深い。 住宅は江戸時代元禄頃の様式を一部に残している低い長板葺の書院とこれに接続した明治二十三年(1890)に新築された軒の高い瓦葺本棟造りの母家からなっている。建造物の南面に書院にほぼ正対して庭園が築造されておりこれらが同時代の様式を遺して共存していることは貴重である。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 出川一里塚跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

弘法山を望む |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑦ | 刑場跡 加助騒動の供養塔 貞享騒動は、江戸時代貞享三年(1686)に起きた百姓一揆で二十八人が首謀者として罪人となり、この出川刑場で十一人勢高刑場では十七人が磔刑または獄門打ち首に処せられた。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

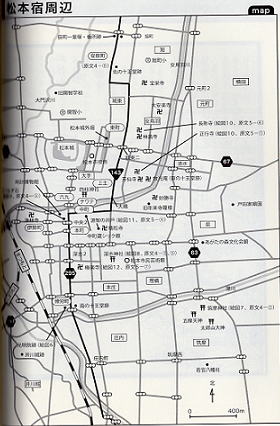

| ⑧ | 城見橋 かつてここから松本城が見えたという。 この橋は松本方面に向かう時は城見橋と呼ばれたが刑場の方へ向かう時は「ガックリ橋」とか「ガッタリ橋」とか呼ばれていたという。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

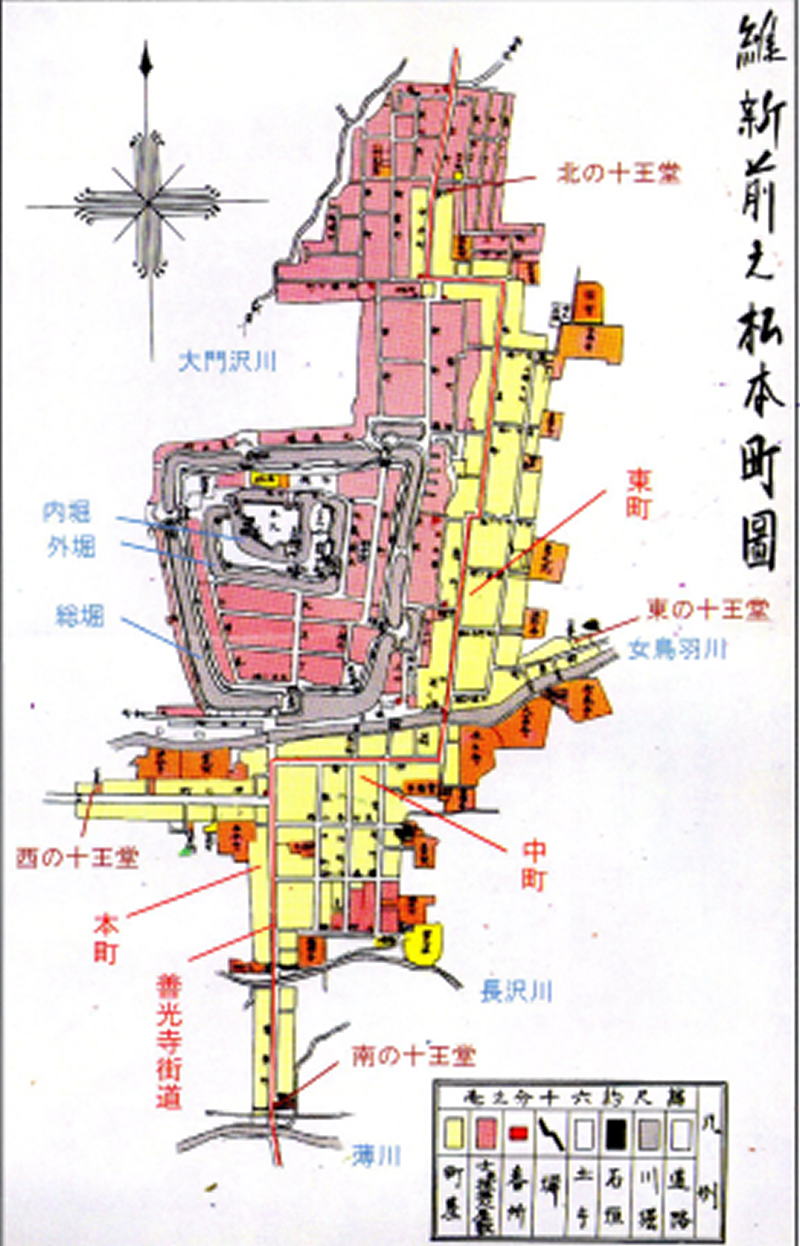

⑨ | 南の十王堂跡 南の出入り口 松本城を築城した石川数正は城下町の四方の出入り口に十王堂を置いた。南の十王堂は石仏が残るのみ。その中に善光寺大勧進大僧都性谷等順が揮毫した寛政6年(1794)の6字名号碑がある。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 松本宿 『善光寺道名所図会』に「商家軒をならべ、当国第一の都会にて、信府と称す。」と紹介された繁昌の地。 「一日に千駄附入て、また千駄附送る。」とある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑩ | 野麦街道わかされ道標 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑪ | 牛つなぎ石 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 女鳥羽川 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 明治天皇御製 こころざす 道のまにまに わけゆかば つひには峯に いたらざらめや |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

四柱神社 御祭神 天御中主神(あめのみなかぬしのかみ) 高皇産霊神(たかみむすびのかみ) 神皇産霊神(かみむすびのかみ) 天照大神 御神徳 古事記の巻頭に「天地初発の時高天原に成りませる神の御名は天御中主神次に高皇産霊神次に神皇産霊神…」と記されており我が国の歴史の上で最初に出現された神様です。造化の三神とも申し上げるこの神神の御力によって天地万物が生成されたと言われております。 天御中主神は御名の示します通り天の中央に座す主の神として産巣日神(産霊神)の御働きを統一される神様です。 高皇産霊神、神皇産霊神は宇宙造の根本の神様で御神名の「ムスビ」は実をむすぶ苔がむす等と同様生産し果実し調和させる御力を示します。、 天照大神はこの造化の三神の御神意を地上に顕現される神様で伊勢の神宮、宮中の賢所に奉斉される最高至上の大神様です このようなたいへん高い御神徳の神様をお祀り申し上げる当四柱神社はすべての願い事が相叶うという意味から「願い事むすびの神」として全国各地より御崇敬をいただいております。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

松本城 築城から四百余年を数え現存する日本最古の五層天守閣 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 松本城のお濠 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 太鼓門 |    |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 切り株の説明 この切株は平成八年(1996)から十一年(1999)に太鼓門が復元された際櫓内の梁に使用された樹齢百四十年の赤松の根元です。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 太鼓門枡形の由来 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 炭部屋 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 二の丸御殿絵図 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑫ | 松本城案内図 |  |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| お濠 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

長称寺 親鸞聖人の弟子義延坊念信俗姓は木曽義仲の二男朝日丸義基の開基。 親鸞聖人ゆかりの寺で山号を木曽山義仲院といい城下町の東に配置された城砦的な性格を併せ持った寺。石碑には「親鸞聖人御舊跡木曽山義仲院長称寺」とあります。廃仏毀釈の際長称寺は廃寺を免れましたが絵図にある寺中の西林寺は帰農し墓地のみ残っています。長称寺小道は和泉町から長称寺を見渡せたのでこの名がつきました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 松本市のマンホール |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 葵の井戸 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 北馬場柳の井戸 松本城の旧総埋立地の中にブクブクと自噴していた湧泉を地元北馬場の人たちが協力して整備し井戸にした。かたわらに柳の大木があることから北馬場柳の井戸と呼ばれている。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 浅井冽邸跡 教育者、長野県歌「信濃国」作詞者。 嘉永二年(1849)松本鷹匠町大岩昌言(まさのり)の三男として生まれ後堂町の浅井家の養子となる。教職に在ること五〇有余年人となり誠実温厚沈毅寡黙にして人々に大きな影響を与えたと言われる。県歌「信濃国」は県民になじみ深い唱歌で長く歌い継がれている。 昭和十三年九十歳でなくなる。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 源智の井戸 小笠原氏の遺臣、河辺縫殿介入道源智の持ち井戸だった。江戸時代から井戸に高札を建てて水質を保存した。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑬ | 開智学校 重要文化財旧開智学校校舎 規模構造 木造二階建て構造中央部八角塔屋付建築面積517㎡[157坪] 設計施工立石清重[1829~1894]松本 沿革 明治6年[1873]5月 創立 明治9年(1876)4月 松本の中心部を流れる女鳥羽川沿い(現中央1丁目)に擬洋風校舎を新築。当初は二階建ての教室棟を逆L字型に配し延べ面積2653㎡。児童収容数1300人の規模だった。建築費約1万1千円のおよそ7割を松本住民の寄付によって建築した。 昭和36年[1961]3月国の重要文化財に指定された。 昭和38年[1963]3月閉校。小学校として90年の歴史を閉じる。 昭和39年(1964)8月現在地へ解体、移築、復元。 昭和40年(1965)4月教育資料館として公開。所蔵資料約10万点その一部を管内に展示している。 |

わが国最古の洋風建築の小学校 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 大日堂と安置する仏像 大日堂建立の年代については不明であるが古くから小笠原氏がこれを営んだと伝えられる。天文二十年(1551)小笠原長時が武田信玄との戦(平瀬城・野々宮の合戦)に際しこの大日堂に戦勝を祈願したと伝えられることから大日堂の建立は小笠原氏全盛の室町から戦国時代であろうと推測される。 大日堂は元賢忠寺の南側にあったと云われるが現在地に移ってから長い年月を経ている。現在の建物は大日如来像をはじめ堂内の諸仏の安全保管のため昭和五十七年に建て替えられたものである。 堂内に納められている仏像は大日如来坐像不動明王像二体毘沙門天像の四体の像で外に風鐸・花びん・金灯篭等が納められている。 大日如来像は高さ約三十糎厨子入りの金剛界智奉印相の座像である。 奈良国立博物館長倉田先生の鑑定によると「鎌倉風の美作であるが全体的に繊細なところから室町期の作と思われる。しかし地方の作ではなく本格的な都の仏師の作である」と。この厨子入りの仏像の持ち主は誰であったのか「賢忠寺を創建した水野氏の持仏で賢忠寺に納められていたものが廃仏毀釈の折大日堂に納められたのではないか」という推測もあるが確証はない。不動明王は高さ約五十糎「鎌倉後期の作風が顕著である。鎌倉末期化南北朝の作と思われる。二体のうち古い方が重厚ですぐれている」と。毘沙門天は高さ約五十糎「室町時代の普通作であると思われる」と。「金灯篭は江戸時代の作であるが大変よい作りである」と。 倉田先生は以上のように述べられている。仏像のうち大日如来像と不動明王一体は松本市でも大変優れたものであり他の諸仏と共に大日堂において大切に保存管理する必要がある。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 開基三蔵院之霊位碑 碑は三蔵院の墓碑と思われる。三蔵院を語る唯一の遺物也。 そは山伏にて、此処大日堂に仕えし者というも詳しからず。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 八海山大頭羅神王 三笠山刀利天霊 奉請庚申塔 御嶽様と庚申様をお祭りしてあった。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 賢忠寺跡 寛永十九年(1642)水野忠清が松本城主として入城した。忠清は父正しげの霊牌安置の場所を沢村に定め正保元年(1644)に寺を建て長源寺と称した。その後正徳三年(1713)に賢忠寺と改称した。 寺は寛政十二年(1800)に建て替えた。 賢忠寺は明治初年の廃仏毀釈によって取り壊され廃寺となったが大日堂・地蔵堂・庚申塔・権現碑など往時を偲ぶ遺跡が数多く残っている。 首貸せ地蔵尊 水野氏が三河から運んで安置した古いものである。 この地蔵尊は子どもの身代わりとなって首が切り落とされたという。 この首を借りていって祈願すると子供の病が治るというので首は方々へ借りられていった。 たまたま首を返さない人がいて長く首なしでいたが近くの石工が新しい首を作って差し上げた。 |

菩提寺 賢忠寺(明治4年廃寺) 大日堂の収蔵宝物 大日如来坐像 不動明王二体 毘沙門天像 風鐸 大日堂 創建不詳 大正13年再建 御嶽大権現 □□□稲荷神社 道祖神 建立安政6年(1862) 庚申塔 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 秩父 奉納西国百番供養塔 坂東 南無阿弥陀佛 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 松本市重要文化財 高橋家住宅 |

屋根に石がのせてある。木曽谷の家も昔はこのようであった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 安原町の由来 この辺りは古くは安佐端野(麻葉野)原と呼ばれていた小笠原貞慶が天正十年に深志城を回復し深志の地を松本と改め同十三年に城下町の町割を行った善光寺街道に沿って作られたこの町人町は安佐端野原の前後二字をとって安原町と名づけられた。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

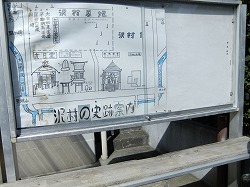

| 安原地区 歴史マップ ①長野県護国神社 ②観音堂・八幡宮・旧五十連隊の碑 ③旧五十連隊の炊事場 ④ ⑤ ⑥旧五十連隊射撃場橋 ⑦深澤家柏の保存樹 ⑧ ⑨ ⑩街道記念碑 ⑪県蚕糸試験場・講習所跡 ⑫東ノ丁武家屋敷1 ⑬県宝武家屋敷橋倉家 ⑭旭町の稲荷社 ⑮東ノ丁武家屋敷2 ⑯矢野家の塀 ⑰天白丁武家屋敷 ⑱天白神社 ⑲澤柳政太郎誕生の地 ⑳十王堂跡 21木下尚江誕生の地 22 23摂取院跡と稲荷社 24 25両下町の旧道 26武家屋敷安東家の門 27鳩山春子誕生の地 28袋町の鍵ノ手 29近藤次繁医学博士誕生の地 30新町の福徳稲荷社 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

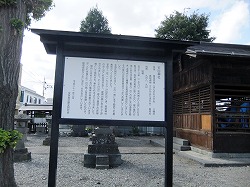

| 澤柳政太郎 生誕地跡 澤柳政太郎は慶応元年(1865)に松本藩士の子として生まれ大正自由主義教育運動の中心的役割を果たした教育者。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 天白社の由来 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 天白神社 祭神 誉田別神(ほんだわけかみ) 倉稲魂神(うかやみたまかみ) 由緒 天正十八年(1590)泉州堺より入部した石川和正は松本城の築城に取り掛かり城の鬼門の地に当る丑寅(東北)のこの地に天白道場を開き道場内に八幡様とお稲荷様をお祀りしました。その後石川氏改易後すっかり荒廃してしまいました。水野氏時代になるとこの一帯には下級武士の屋敷町がつくられました。享保十二年戸田氏のとき岡宮神社の社人がこれを見かねて復興の願いを出して許可されました。そして付近一帯の下級武士の氏神様として信仰され奉仕されるようになりました。境内には多くの石灯篭等が奉納されていますがこれは城下町一円の商人等が寄贈したもので稲荷信仰がいかに深かったかを示しています。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 安原十王堂跡 松本城を築城した石川氏は城下町の南、東、北口に十王堂を建て町民の安定と町内の鎮護を祈願したと伝えられています。 安原の十王堂は城下町の北の入り口に建てられました。その後萩町が造られ城下町は拡大しましたが十王堂は当時のままです。 明治初年の廃仏毀釈で多くの寺が廃止となった時この十王堂も破却されてしまいました。 十王堂は三間四面庫裡二間四間境内は四畝二十歩(百四十坪)でした。 知心名号碑・倒れたままの等順六字名号碑を確認。 安原地区歴史研究会 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 萩町の木戸・番所・一里塚跡 江戸時代当初は安原口が城下町の最北端の地で入口には木戸や番所がありました。 その後萩町が造られましたのでこれらの施設は萩町の北端に移されました。 萩町が城下町の入り口となり城下に出入りする旅人や物資を番所役人がここで改めました。木戸は夜間閉じられて一般の通行はできませんでした。 一里塚は善光寺街道の一里ごとに造られ岡田・萩町・出川にありました。萩町の一里塚は木戸の左右両側にあり盛り土の上に松が植えられ旅人が休息をとる場所でもありました。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 徳本の碑 もとは蓮台場だった松岡墓地には等順名号碑と徳本名号碑の信州の二大名号碑が並んでいる。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 松本城下町周辺は信州松本地震の影響か寛政年間(1789~1801)等順により多くの念佛講が立ち上げられ故に等順名号碑が多い。また文化十三年生安寺や大願寺に徳本上人が滞在した関係で徳本上人名号碑も多数存在する。 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 千国街道分去れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 問屋兼本陣跡 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 筆塚 筆塚解説 大澤先生頌徳碑 法学博士高田早苗書 碑文 君名政恒松本藩士族大澤政一君長子也性謹愨好学才徳竝長 明治弐十弐年七月任岡田小学校訓導后進校長兼学務委員在 職二十有八年終始一誠数受官賞大正五年十二月告老而退也 子弟父老皆感其恩相媒建彰徳碑於校庭可謂昭代美事也 大正六年四月 浅井冽撰并書 わかりやすく訳すと『君の名は政恒、松本藩の士族大澤政一君の長男である性質はつつしみ深く勉強を好み才能と知恵道徳かなった立派な行いは他よりもすぐれている。明治二十二年七月に岡田学校に任命され後に校長に進み学務委員も兼ねる職にあること二十八年終始まじめに勉強したので度々官賞を受ける。大正五年十二月年をとったといって学校をやめられた子弟も父母も老人も皆その恩を感じ皆で相談して功績や徳をたたえる碑を学校の前に建てる。今の世では美事である』 |

岡田小学校校長を勤めた大沢正垣の顕彰碑。大正6年(1917)建立。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 岡田神社 岡田宿西方の丘の中腹にある地域の氏神 松本市天然記念物 岡田神社旧参道のケヤキ(二本) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 岡田神社一之鳥居・常夜燈 延喜式記載の古社。500m先に社殿あり。祭神は保食神 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 岡田宿跡 岡田宿公園内にある標識 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 岡田公民館 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 岡田史跡案内図 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 岡田村役場跡 |  |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分去れの道標 善光寺道と保福寺峠を越えて江戸へ向かう保福寺街道が分岐する。 |

|

| 参考文献 |

| 善光寺道名所図会を歩く |

| 信州の街道探訪その参 北国西往還 |

| 芳川歴史同好会資料 |

| 中日新聞(平成27年9月13日) |

| 善光寺街道通信街道かわら版第32号 |